場所の変化、自分の変化。見え方、感じ方、捉え方。

※風雨来記4のネタバレを含みます

正月に風雨来記4

2022年からはじめた「お正月休みに、風雨来記4をスタートからエンディングまで通してプレイする」という自分行事。

三年めになった今回も、無事リリさんのエンディングを迎えることができた。

このゲームをプレイしていると、今も新しい発見がたくさんある。

その中には「ゲームを繰り返しプレイしたから気づいたこと」もあれば、「去年一年自分が変化したことによって気づくこと」も意外とたくさんあるのが面白い。

自分の変化によって気づくこと――――もう少し具体的にいえば、学んで得た「知識」や挑戦や体験で増えた「興味」が、新しい発見をするためのフラグになっているように思う。

たとえば去年は春先にアウトドア用品やキャンプ道具、バイク用品に興味を持って色々調べたり詳しい人に話を聞いたりした。

その影響で、作中に実写で登場する色々なアイテムに以前より注目するようになった。

たとえば、これまで「どういうヘルメットが良いヘルメットなのか」ぜんぜん分からなかった。

とりあえずフルフェイスが安全、有名メーカーが安全という程度の知識だけ。

メーカーやブランドごとの詳しい違いや、高いヘルメットと安いヘルメットの違いなど、右も左も分からない状態。

こうした部分については以前よりだいぶ理解できるようになったと思う。

風雨来記4はYAMAHAや岐阜新聞などいくつかの企業とタイアップしていて、そのひとつがAraiヘルメット。

主人公が使用していたのは「ASTRAL-X」というモデルだと今は分かる。(よく見ればヘルメットに書いてあるけど知識がなければ「それが名前なのかどうか」さえ判断できなかった)

Araiヘルメットの主要モデルは、「SNELL」という世界最高レベルの安全性規格を取得していることで有名だ。

これのために「ヘルメットは絶対アライ」とこだわっているライダーも多いのだとか。

「ASTRAL-X」はそうした高い安全性能に加えて、「長距離ツーリング向け」の多機能を搭載したモデルとなる。

じゃあ「長距離ツーリング向け」ってどういうものか。

ロングツーリングだと必然的に長時間かぶることが多いし、期間も複数日にまたがったりする。

高速道路などに乗ったりすることもあるだろう。

そうした状況に対応して、

・長く使っていても疲れにくいように低重心バランスにこだわり

・夏の暑い時期でも装着感が快適

・長期間連続で使っても衛生面・防臭性能が保たれる

・通気性の良さと高速走行時の静音性を両立

・サンシェードが内蔵

みたいな機能が備わっている。

このあたりの性能面については、風雨来記4作中でも日曜日のイベントなどで説明があったけど、自分で色々調べてからそうしたイベントをあらためて見るとより面白く理解出来た。

ちなみに、現在は「ASTRAL-X」は販売終了しているので、主人公と同じヘルメットを新品購入することは(基本的に)できない。

後継モデルの「ASTRO-GX」が販売されているので、次にヘルメットを購入するときはそちらの購入を検討しようと思っている。

また、主人公がツーリング中に着用しているライディングウェアは、コミネの「プロテクトフルメッシュジャケット」のようだ。

よくみれば腕や胸に「KOMINE」の文字がみえる。

ジャケットの腕の「下側」とか「胸」や「脇」に黒い生地があるけど、これが「メッシュ」部位だ。

以前は知識がなかったので、「こんな真っ黒の長袖で真夏の旅なんて、暑そうだなぁ」と思っていたけど、自分も実際に去年の真夏ツーリングでメッシュジャケット(別ブランドの商品だけど)を着て走ってみたら、風がばんばん吹き抜けていくので走行中は快適だった。

素肌を出していると直射日光があたるけどジャケットを着ると肌が日陰になるから、風さえ通るなら後者の方が涼しいのは道理だ。

水分も奪われにくく、特に長距離を走る際は明らかに走行後の疲労が減ったので、体力温存にもつながる装備だと今は分かる。

もちろん、近距離・短時間の移動や、バイクを降りて徒歩での移動時、渋滞時にジャケットを着ているとメッシュの通気性が追いつかず熱中症のリスクが出てくるので、そこは臨機応変な対応が必要だと思う。

「コミネ」は、

「安全性に妥協せず」

「機能も十分で」

「コストパフォーマンスが高い」

反面、

「デザインは地味・無骨」

という質実剛健を地で行くライディングウェアメーカー。

たとえば、ジャケットなら胸部プロテクターが標準装備になっているなど、安全安心面への配慮にこだわっている。

見た目を重視しないなら、上から下までコミネで揃えれば機能面と安全面は必要十分ということで、全身をコミネで揃えるライダーも少ないそうだ。

風雨来記というシリーズの作品イメージや主人公の価値観から考えて、デザイン性が高いオシャレウェアだとちょっとミスマッチだろうから、コミネは良い塩梅のチョイスだと思う。

ヘルメットやジャケットをはじめとするバイク装備の安全性については、調べている中で色々思った事があってここでは書ききれないので、またあらためて記事にまとめようと思う。

・

・

・

他にも、京都検定を勉強する過程で信長や秀吉について色々知った(京都の歴史では実は秀吉が超重要人物)ことで、岐阜での彼らの足跡が出てくると前後の歴史のつながりがわかってとても面白い。

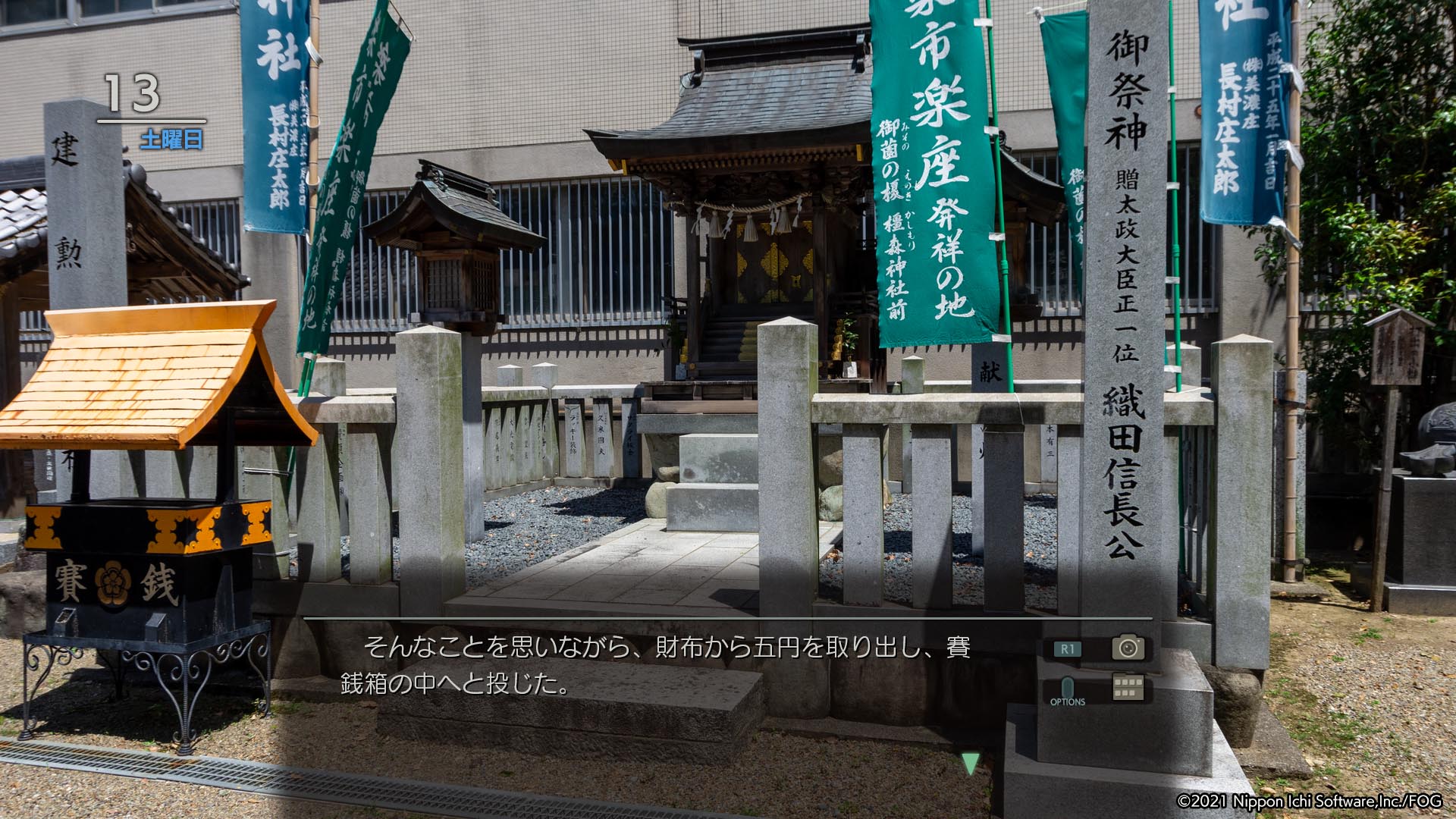

たとえば橿森神社の境内社「織田信長神社」。

リリさんのエンディングを見る度に、背景の「織田信長公」「楽市楽座」の文字が目に入ってきてやたら印象的だ。

この信長神社は正しくは「建勲神社」という。

京都市の船岡山という場所にある「建勲神社」から勧請された社だ。

建勲は「たけいさお」と読むのが正式だが、京都の人はたいてい「けんくん」と読む。

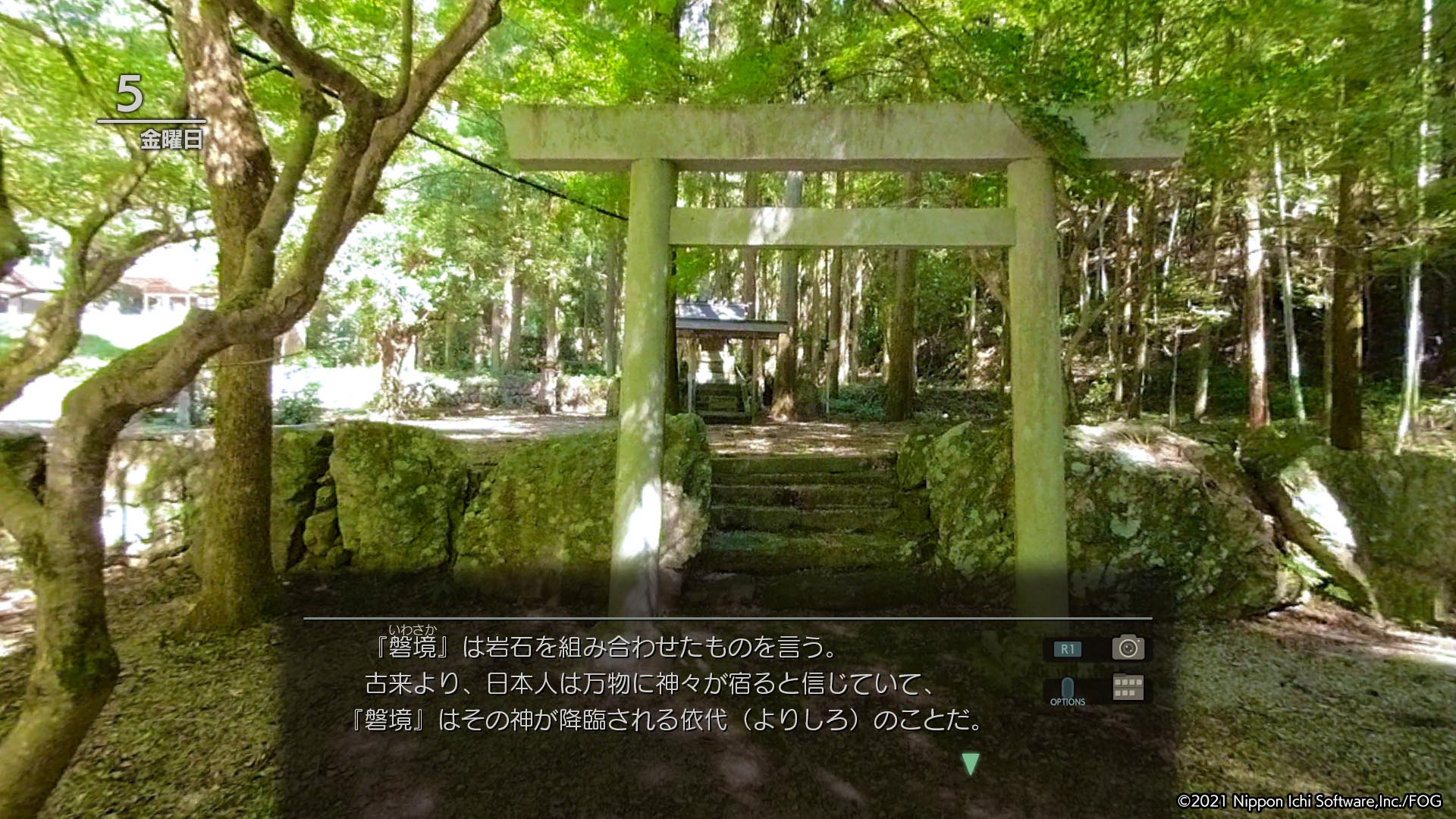

船岡山は京都盆地の中にぽっかり盛り上がっている小さな山というか岡で、古代の磐座だったとも言われる場所。

平安京の中心軸にあることから平安京が誕生した理由のひとつ(都を置くために必要な四神相応の玄武にあたる)とされ、平安時代から色々な書物によく登場するなど、京都の歴史を語る上で重要なスポットだ。

どうしてここに信長が祀られるようになったのかといえば、元々は本能寺の変で信長が亡くなった際、秀吉がこの船岡山に信長を祀る場所として巨大寺院を作ろうとしたことがルーツだそうだ。

このプロジェクトは当時は実現に至らなかったが、その後も船岡山は信長公が鎮まる場所として地元では信仰が続いていた。

それから数百年たって明治天皇が「天下統一をめざして日本を一つにまとめた信長の日本国への功績」を高く評価したことで、信長を祀る社の建設が決まった。

最初は東京に住む織田氏の子孫の土地に「建織田社」という名前で建てられ、数年後に「建勲神社」と名を改めて「かつて秀吉が信長を祀る場所と定めた」京都の船岡山に移されて……

そしてそれからまもなく(明治年間に)楽市楽座の地である岐阜に分霊されたのが、橿森神社の信長神社だ。

明治時代には、信長の建勲神社や秀吉を祀る豊国神社など、戦国大名を祭神とする神社が全国各地に作られた。

この理由は「東照宮」――徳川家康に関係している。

東照宮は徳川家康を「東照大権現」として祀る神社だ。

江戸幕府はこの権威を守るため、家康以外の戦国大名を神(家康に並び立つ)とする行為を強く禁じていたらしい。

もちろん、見えないところではそれぞれ自分達の祖を崇敬していたものの、神として正式に祀るためには朝廷に届け出て許可を得る必要がある。

そのためにはまず江戸幕府を通さなくてはいけないし、OKが出ないという無理ゲー。

結果、神社という形で表向きに称えることができない時代が長かった。

明治時代になってその縛りが江戸幕府の滅亡と共に崩れたため、各藩の関係者や子孫達が自分達の藩祖を祀る神社を建てるケースが相次いだ、という経緯があるのだそうだ。

橿森神社の織田信長神社に関しても、「明治時代創建」という「情報」だけを聞くと「意外と新しいんだな」という感想だけで終わってしまうかもしれない。

けれど、明治時代に神社が建てられたのが「それを許されるようになった」からであり、むしろ許されるようになって短期間のうちに建てられたという部分を見て考えれば、神社という形がなくとも信仰そのものはずっとその地に根付いていたのではないだろうか。

そんな信長は、それまで貴族だけの趣味だった「茶文化」を、武士が嗜むものとして新しい価値観を作り上げている。

美濃焼という焼き物の存在は昔から知っていたけど、単なる焼き物の種類のひとつという認識しかなかった。

それが昨年、上ヶ流の天空茶畑をきっかけに調べた「信長が作ったお茶文化」の知識の上で作中シーンを見ると、同じ流れの中で生まれたものだと感じられてすとんと腑に落ちた。

「自分で興味を持って積極的に調べて得た知識」に関連する情報は、摂取・消化がしやすい。

多治見のイベントもそうだった。

京都検定を勉強していると「金閣寺や銀閣寺は、相国寺の塔頭寺院である」みたいな説明があった。

金閣寺や銀閣寺は独立した寺ではないんだ、相国寺という名前のお寺の外部施設みたいなものなのか。くらいの印象で、よく分からないまま暗記していて、ゲーム内ではじめて意味を知った。

以前プレイしたときにも何度もこのテキストは読んでいるはずだけど……見てるようで見てなかったようだ。

・

・

・

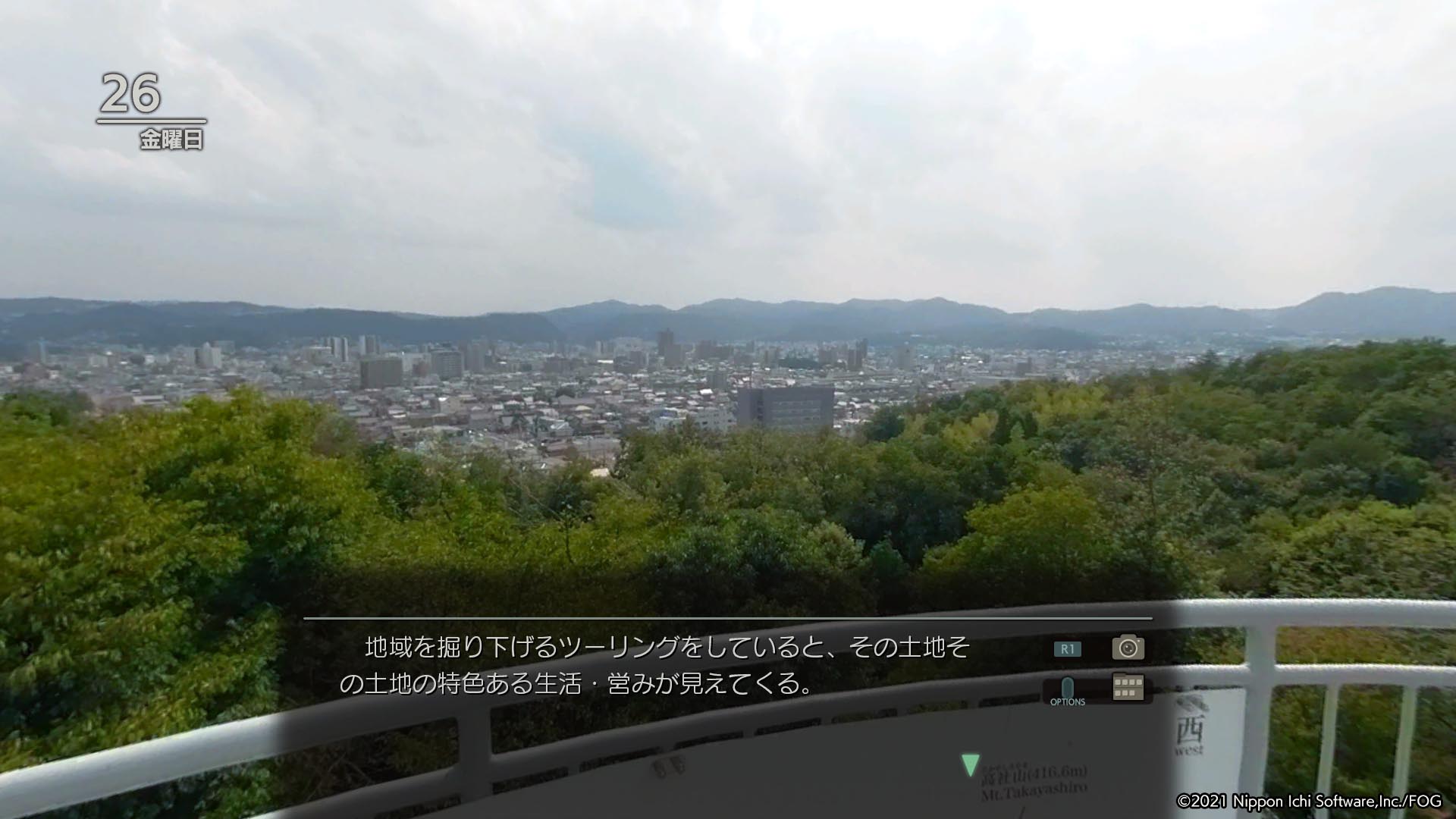

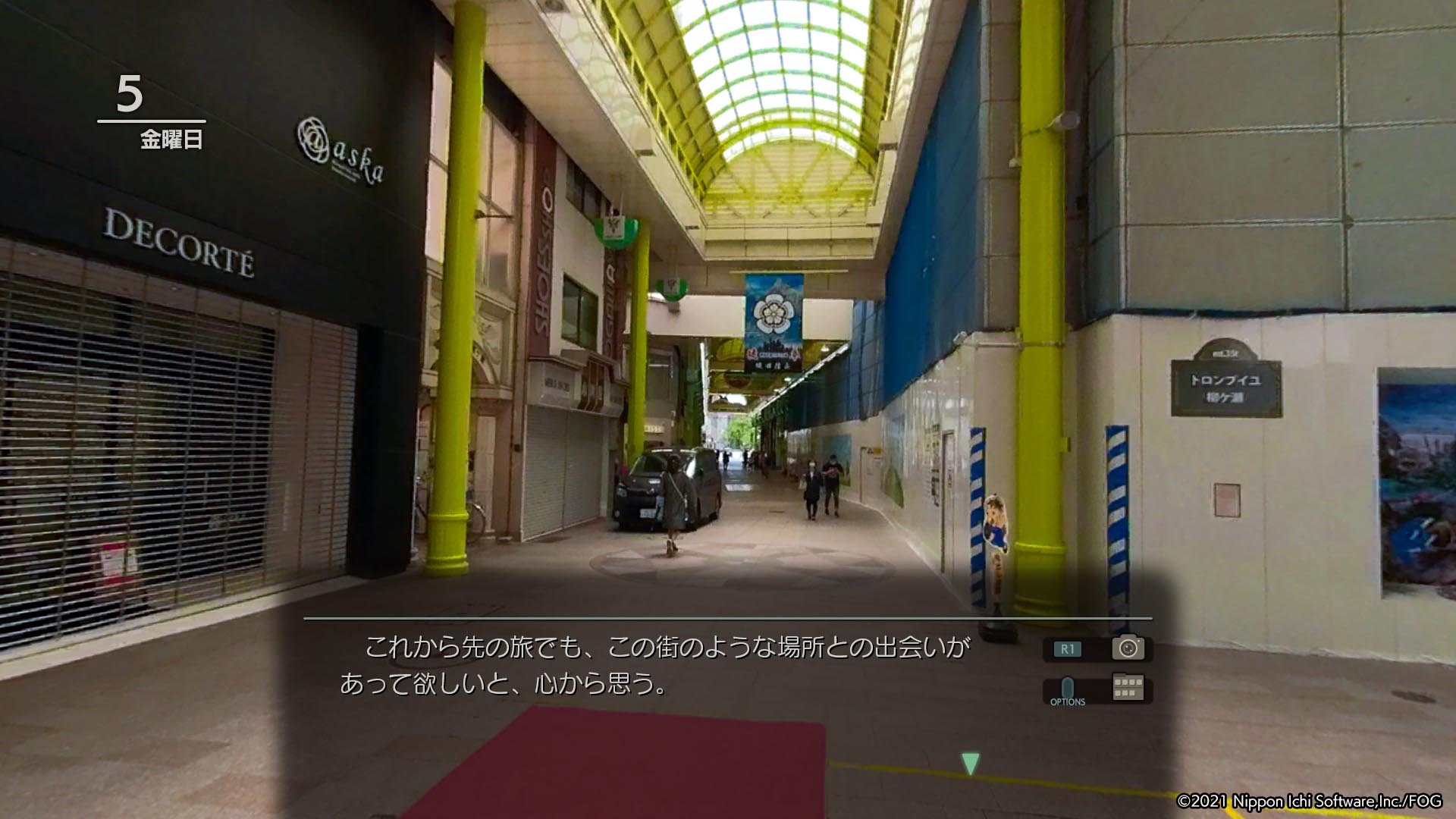

「実際に何度も岐阜を旅したことで、以前に比べてその道程が見慣れた風景になっている」ことも実感した。

ツーリングモードの走行風景に毎年、『何度も通った馴染みのもの』や『旅の中で思い出深かった道』が増えてくる。その度に、親しみや懐かしさを感じてしまう。

たとえば、「ねずみ小僧の碑」近辺は、現地で迷ったこともあって印象深い上にゲーム内でよく使う(岐阜市内から東濃や飛騨へ向かいやすい)ルートでもあるので、通る度になつかしい気持ちになる。

他にも細々いろんな気づきがあって、去年の今頃は気にもとめなかった要素や描写が一年たった今、「自分にとって面白いモノ、意味あるもの」に変わっていることにあらためて気づく。

それは、自分が何かしら行動を起こした成果の積み重ねによるもの、と言い換えることもできるだろう。

ああ、あっという間に過ぎたようでいて去年一年間も自分はいろいろ変化していたんだな、と少し自信がつく。

それは、自分にとって最も重要な「リリさんについて考える」上でも同じことが言える。

追いかけてきた分だけ、積み重ねてきた分だけ、以前よりもより鮮やかに、より深く、より多くのものが見えてくる。

解像感が上がって、以前は特に気に止めていなかったゲーム内の何気ない一言一言にも、あらためて感銘を受けたりする。

それはゲーム内だけでなく、たとえば島根を旅したり絵の勉強をしたり、あるいは全く関係無いところで得た知識や経験、ふだん何気なく考えていることなども含めて、リリさんについてもっと深く考えるための糧となっている。

このブログもその根幹だと思う。

自分がリリさんのどこを好きなのか、どうしてどれだけ考え続けても情熱が尽きないのか。

常に考え、自分に問いかけ、想像を働かせ、言葉にしてまとめてきた。

それを繰り返すことで現在進行形で、どんどん新しい魅力が見えてきてまた心がくすぐられる。

そうしてもっと「メロメロ」になってしまうのだ。

一番最初の旅のリリさんの言葉は、今もずっと心の真ん中にある。

自分も、今年も一歩一歩、自分の道を進んでいこうと思う。

・

・

・

ここからは2025年正月に風雨来記4をあらためてプレイした中で感じたこと、思った事、気づいたことについて、ゲームのスクリーンショットを添えながらもう少し具体的に書いていこうと思う。

ゲームと縛り

ゲーム文化の中には「縛り」という遊び方がある。

「自主的に、ゲーム側で用意されていない制限を設定する」ことでゲームの楽しみ方を広げたり深めたりしようとする試み(プレイスタイル)のことだ。

スポーツの「ハンデ」という考え方にも一部通じるところがあるかもしれない。

ハンデは2人以上の競技者の間で条件を公平にするために設定するものだ。

一方、縛りの目的は多岐に渡る。

スポーツと同じく公平性を期するため(自分の能力とゲーム難度のバランスをとるため=自主ハンデ)というものもあれば、自分を不利な状況に追い込みそれを打破することに喜びを見出すというものもある。

たとえば、一度もミスせずにゲームをクリアする(ミスしたら最初からやり直し)とか、強い武器を使わないとか、あるいは実際に目隠ししてゲームするとか。

「縛り」はたいてい、困難かつ実現可能で、面白くさらに達成感のあるものでなくてはいけない。

誰に強制されるわけでもないそんなルールを自分自身のために考え、掲げることで、よりゲームを深く楽しもうという試み。

こうした「縛り」を設定するというのは決して特殊なことじゃなく、人間が基本的に持っている資質だと思う。

「遊びの本質」と言ってもいい。

それらは、縛りという専門用語を使わずとも当たり前に使っている言葉で表現できる。

「創意工夫」という言葉だ。

みんな、子供の頃から遊びの中で無意識のうちに大なり小なり行っているはずだ。

「横断歩道の白いところだけを渡る(白線渡り)」「影を踏まずに歩く」「家まで同じ小石を蹴り続けて帰る」みたいに、明確な目的を持ってというよりはなんとなくの遊び感覚で。

「探検ごっこ」や「肝試し」も、ハラハラドキドキの状況に自らを陥らせるという意味で根源は同じだろう。

そうした行為によって得られるのは「その方がちょっと面白い」程度の報酬に過ぎないけれど、そういう積み重ねこそが意外と心の栄養分になっていたのかもしれない。

大人になってからでも、ちょっとした工夫から強いこだわりまで――、全力で遊ぶときにはスマホの電源をオフにするとか、ロープウェイのある山へ歩いて登るとか、あるいは、宿には泊まらずテントツーリングの旅をするとかも広義の「縛り」と言えるはずだ。

なんなら、二輪に興味がない車乗りからすれば、バイクに乗ること自体が不便極まりない縛りプレイそのものかもしれない。

概して、当の本人はそれを楽しく遊ぶための「工夫」と捉え、「制限」とは考えていない場合も多いんじゃないだろうか。

他人から押しつけられた制限とは全くの別物。

「自分で決めた不自由」というのは自由と相反する物ではなく、むしろ自由な心からこそ生まれてくるものなんだと思う。

・

・

・

そんな文脈で自分の風雨来記4プレイスタイルをあらためて振り返ってみると、いろいろ自分ルールを課していたことに気づく。

特にちありさんとの旅を楽しむときは、

「メッセージを飛ばさない(メッセージスキップも使わない)」

「ファストトラベル及びオートクルーズを使わない」

「毎日、スタミナが切れるまでたくさんのスポットを巡る」

「スポットでの写真撮影を(記事に使うかどうかに限らず)欠かさない」

みたいな「縛り」だ。

制限というより、それが「一番自分が楽しめる遊び方」だからそうしている。

思い返せばこれはファーストプレイのときから、もっと言えば風雨来記1をやったときから近いスタイルだった。(当時はファストトラベルやオートクルーズはなかったけど)

1の主人公の「行けるところまで行って疲れたら寝る」という旅に向ける信条に大きく影響を受けて、そんな風にゲームを遊びたかったのかもしれないし、あの頃はまだ一人旅をしたこともなかったからゲーム内でできるだけ「旅の雰囲気」を感じたくてそういう遊び方になったのかもしれない。

いま「一番自分が楽しめる遊び方」というのをもう少し具体的に説明すると「少しでも長く深くリリさんとの岐阜の旅を楽しむため」ということになると思う。

メッセージスキップやファストトラベルを駆使して「ちあり編のイベント」だけを追えば五分の一の時間で終わるけど、それでは「リリと出会った岐阜の旅」が「リリとの思い出以外が空っぽの旅」になってしまう。

それでは満足できない。

ゲーム中に起こること、旅の間中起こることそれら全部含めて「ひとつながりの足跡」として自分の心に迫ってくる。

時間をかけて丹念に旅するからこそ、実りの多い良い旅だからこそ、そこで出会ったリリさんとの思い出も最高に輝く……と感じられるのだ。

とはいえ、こうしたプレイスタイルはあくまで自分が全力で楽しむために辿り着いたもので、決してこれが正しい遊び方とかそういう話ではないし、ましてひとに薦めるものではない。

自分の場合はこれが一番楽しい、というだけの話だ。

ゲームも旅も、自分の最大限楽しめるスタイルを見つけて遊ぶのが一番だと思う。

スクリーンショットを見ながら風雨来記4の旅を語る

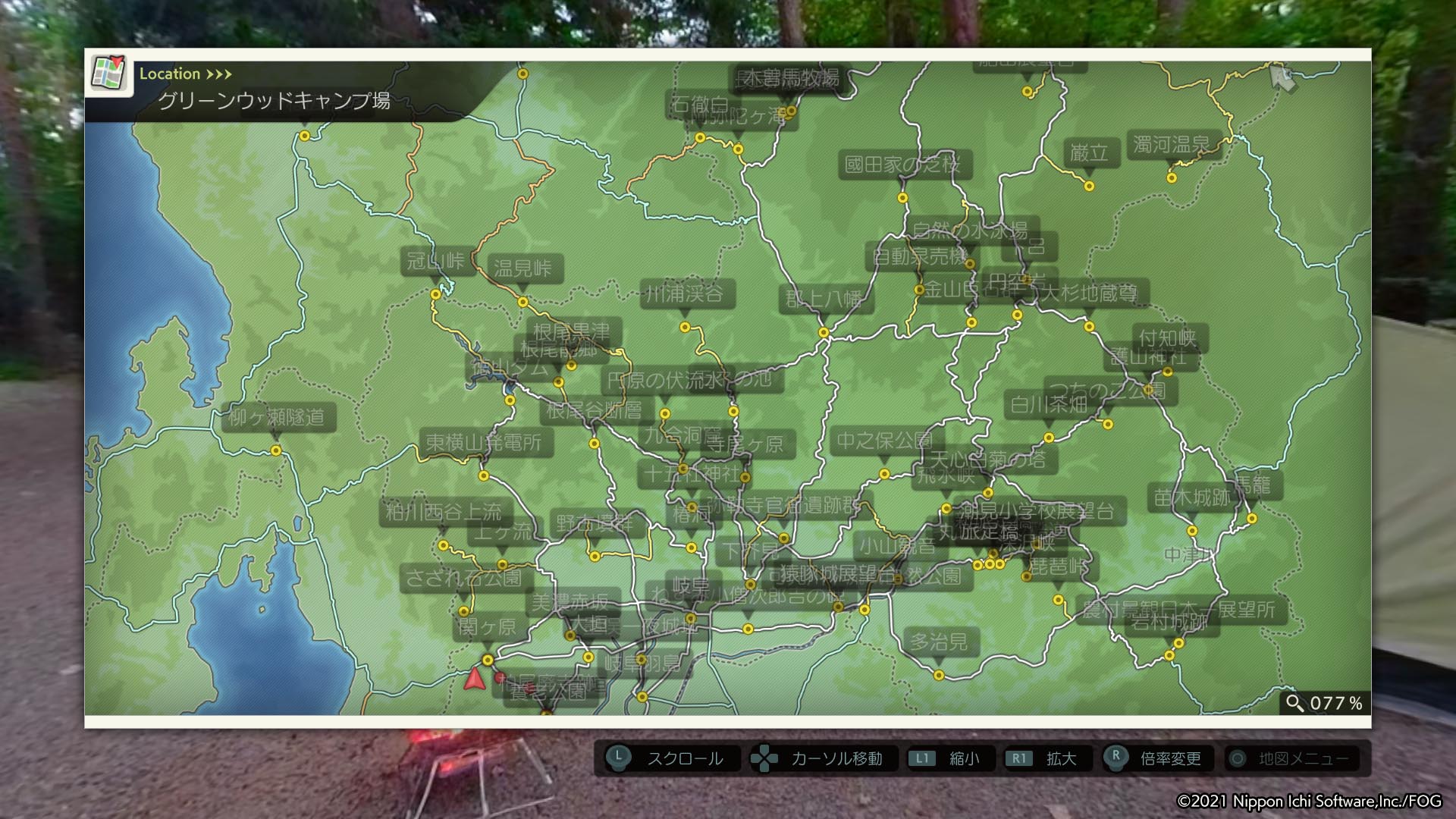

2021年、風雨来記4初プレイ時は作中のほとんどのスポットや道路は「未知の場所」だったが、あれから時間を重ねて何度も実際に岐阜を訪れてきたり、このブログを書くために調べたりした中で、見知った場所がずいぶん増えた。

それをこうやって風雨来記4を再プレイするたびに実感する。

昨年GWや夏に訪れた「ねずみ小僧の碑」や「上ヶ流(天空の茶畑)」「野古墳群」など、実際に現地を旅したあとで風雨来記4内でその場所と再会すると、タイムスリップしたようななんとも不思議な感覚に陥った。

風雨来記4作中の風景は2021年以前のものだ。

自分の「記憶」の中でそれらの風景が入り交じって、「どれ」が「現在」の風景なのか、自分が旅したのは「いつ」なのか、ちょっと曖昧になることがある。

その感覚が不思議で、面白くもあり。

実写背景にこだわった風雨来記4だからこそ生まれてくるものだろう。

あらためて、「実際にその場所に訪れたあとでもゲーム内の映像が決して色あせることがない」というのは臨場感ある実写写真にこだわった風雨来記4という作品の素晴らしいところだと思う。

中でも「資料的価値」はこれから20年、50年と時が進むにつれて増していくんじゃないだろうか。

何が変わって、何が変わっていないか、それを照らし会わせる鏡として。

変わってしまうものが多い一方で意外と、何百年たっても変わらない場所も少なくはないはずだ。

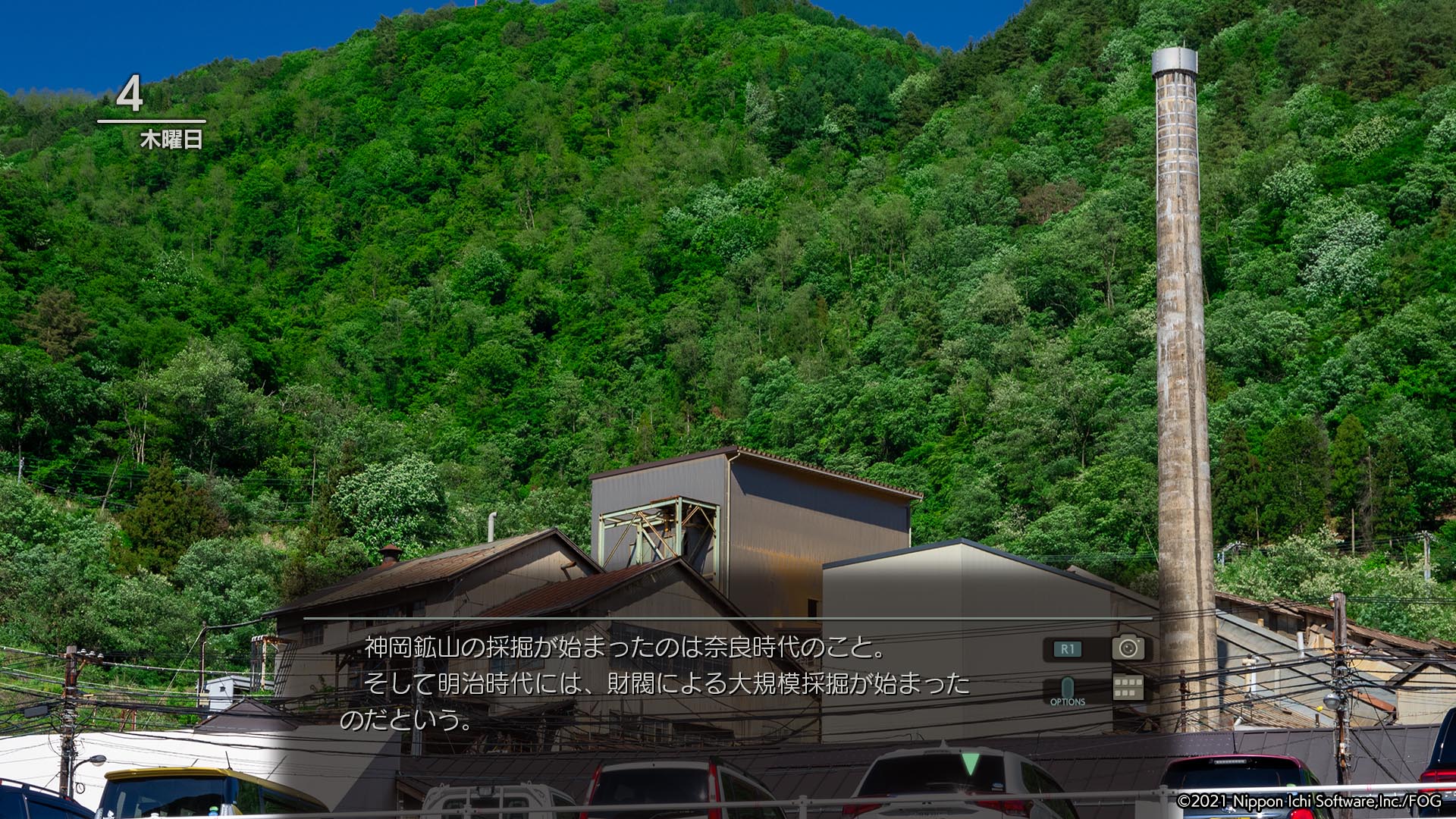

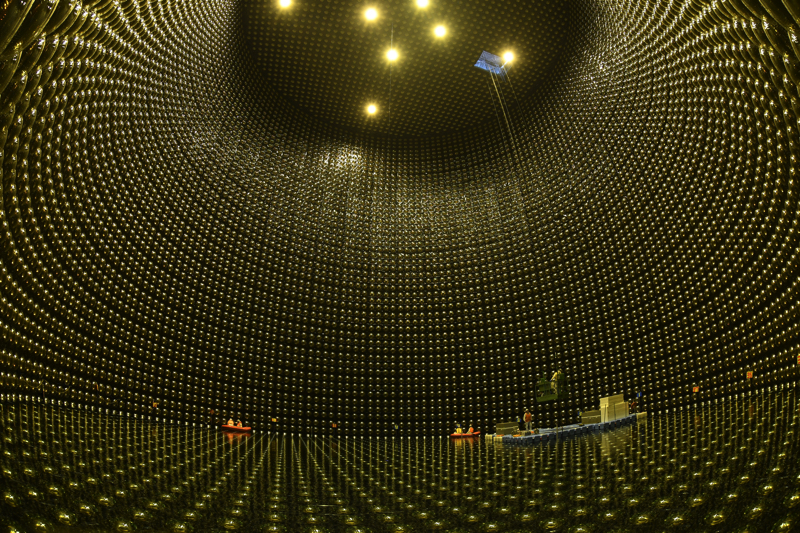

今後訪れたい場所:スーパーカミオカンデ

昨年の秋、風雨来記4の監督さんがSNSにてスーパーカミオカンデを見学したことを投稿していた。

スーパーカミオカンデは科学ファンには有名なスポット。

概要を説明するだけで「宇宙から飛来する通常は観測できない極小物質(ニュートリノ)を検出することに特化した」「東京大学の宇宙線研究所が運用する」「奈良時代から続く神岡鉱山の廃坑跡を再利用した」「地下1000メートルの位置にある巨大な施設」というパワーワードの塊で、自分も元々その名前だけは知っていたものの、その「神岡」が岐阜の飛騨にあるということを風雨来記4をプレイしてはじめて知った。

鉱山内の道路の延長はなんと1000キロにも及び、そのどこにカミオカンデあるかは秘密という。

見学は1年にたった1日だけ。

定員は300名で、抽選で当選する必要がある。

毎年2000人以上が応募するというのでかなりの倍率だ。

2022年に岐阜を旅したとき、飛騨は本当に遠い土地だった。

種蔵を訪れたとき、もうこんなに遠くまで来られることはないかなぁなんて思っていた。

(スーパーカミオカンデのある神岡は、種蔵からバイクで一時間くらいのところ)

けど、あれから何年かたって岐阜や島根や北海道――と色々なところをバイクでたくさん走り、旅して、もう以前ほど飛騨は遠い場所じゃない。

たぶん、金曜日の夜に京都を出発して、途中仮眠しながらのんびり向かえば、土曜の昼頃には神岡につく距離感だ。

今年からは自分もスーパーカミオカンデ見学、応募してみよう。

今年訪れたい場所:平泉寺白山神社・一乗谷朝倉氏遺跡

風雨来記4DLCの追加スポット「平泉寺白山神社」(福井県)。

ここの神社は今年、30年に一度の御神体ご開帳の年だということを正月のゲームプレイ中に知った。

これを見てしまったからには、今年訪れるしかない。

岐阜の果てのスーパーカミオカンデに比べればずっと京都に近い。

一泊二日でも余裕を持って十分楽しめる旅ができそうだ。

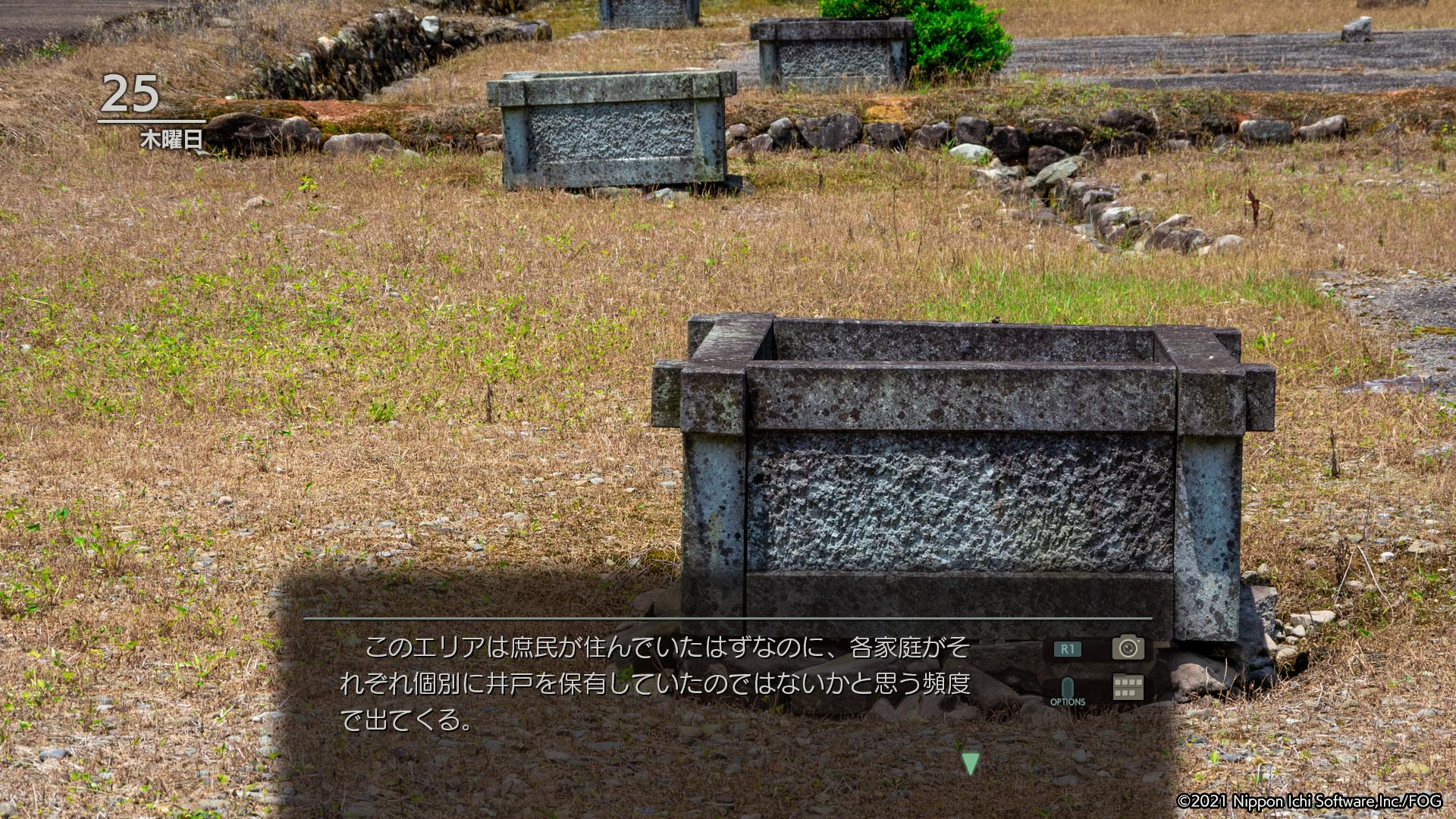

その際には、同じくDLCで興味を強い抱いた『日本のポンペイ』――「一乗谷朝倉氏遺跡」にも訪れたい。

朝倉氏遺跡は、信長に滅ぼされた一族の都市跡かつ京都とも関連している場所なので、以前よりもそこへの興味が広がった今の自分なら、より深く楽しむことができそうだ。

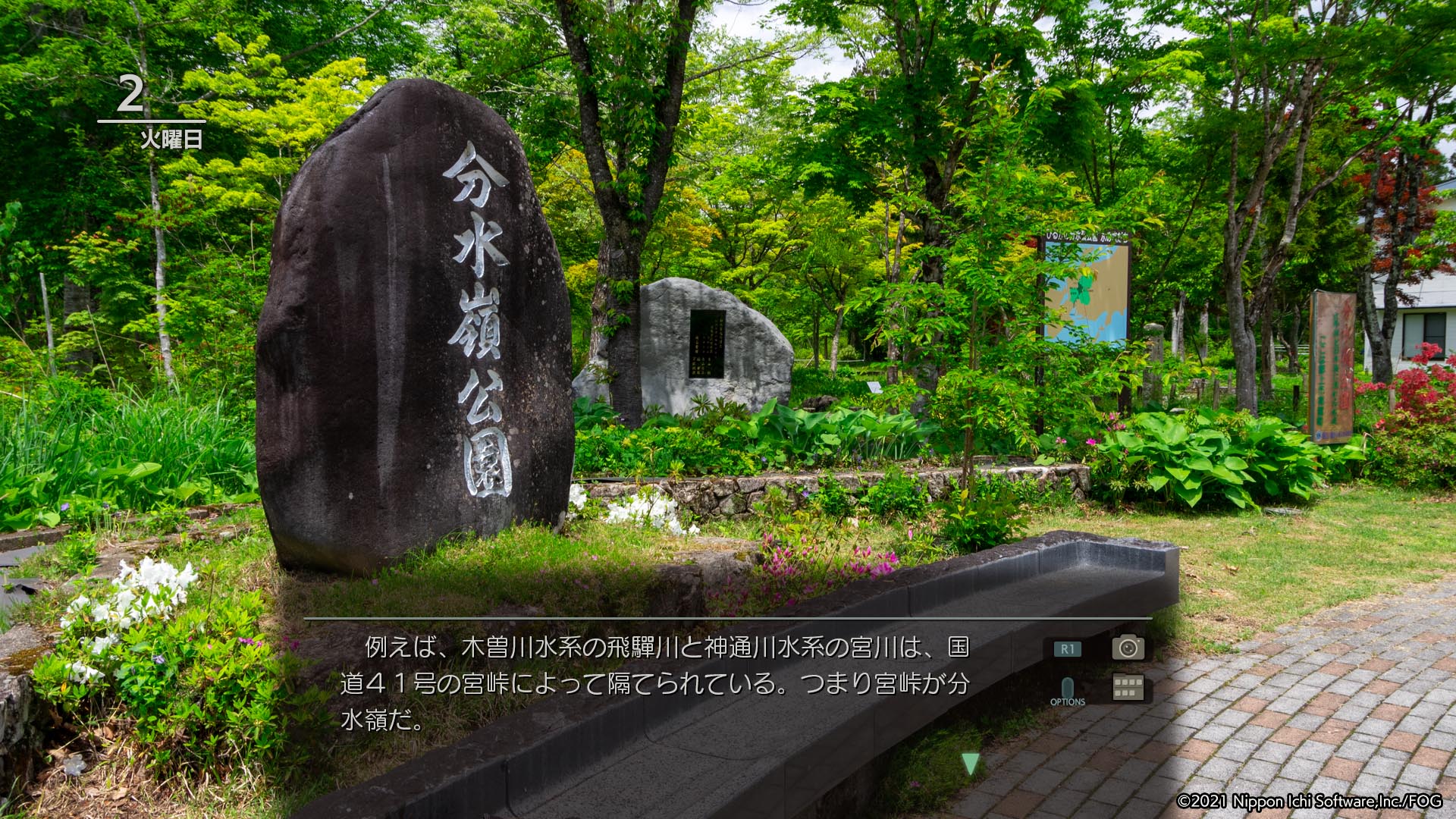

川の名前

以前はちんぷんかんぷんだった、川の名前。

「飛騨川」も「宮川」も、今ではすっかり耳に馴染んだ地名となったのが嬉しい。

どこをどう流れているか、ゲーム内にその名前が出るたびに川沿いの風景まで鮮やかに思い出すことができる。

思い返すと、現地を旅しているだけではまだあまりピンときていなかった。

川が流れているのは見ていても、川の名前さえ認識していないことも多かったのだ。

あとで帰ってからこのブログにまとめる中で「ああ、あの川はこういう名前だったのか」とか「ああ、あの川とあの川は同じ川だったのか」と知ったり気づいたりして、印象を深めていった。

その上で再び岐阜を訪れたときもっとそれらの川に意識が向くようになって、思い入れが増していくというプロセスを経てきている。

自分にとってこのブログは、タイトル通り「旅と想像」を楽しむ上で切っても切り離せないものになっているようだ。

ちなみに上のスクリーンショットで語られている分水嶺「宮峠」は、過去の記事に書いた飛騨一之宮「水無神社」のそば。

西に数百メートルのところに日本海へ注ぐ宮川、同じく東に数百メートルいけば太平洋に注ぐ飛騨川が流れている。

古代(弥生時代や古墳時代)は大きくてゆるやかな川を使った舟運が幹線路だったから、日本海にそそぐ川と太平洋に注ぐ川の両方がある土地というのは有力豪族の重要拠点になっていた。

飛騨一之宮(飛騨で最も重要な神社)が現在の位置に祀られているのは決して偶然ではなく、そういう戦略的に重要な場所だからこそ成立した神社だということがあらためてわかる。

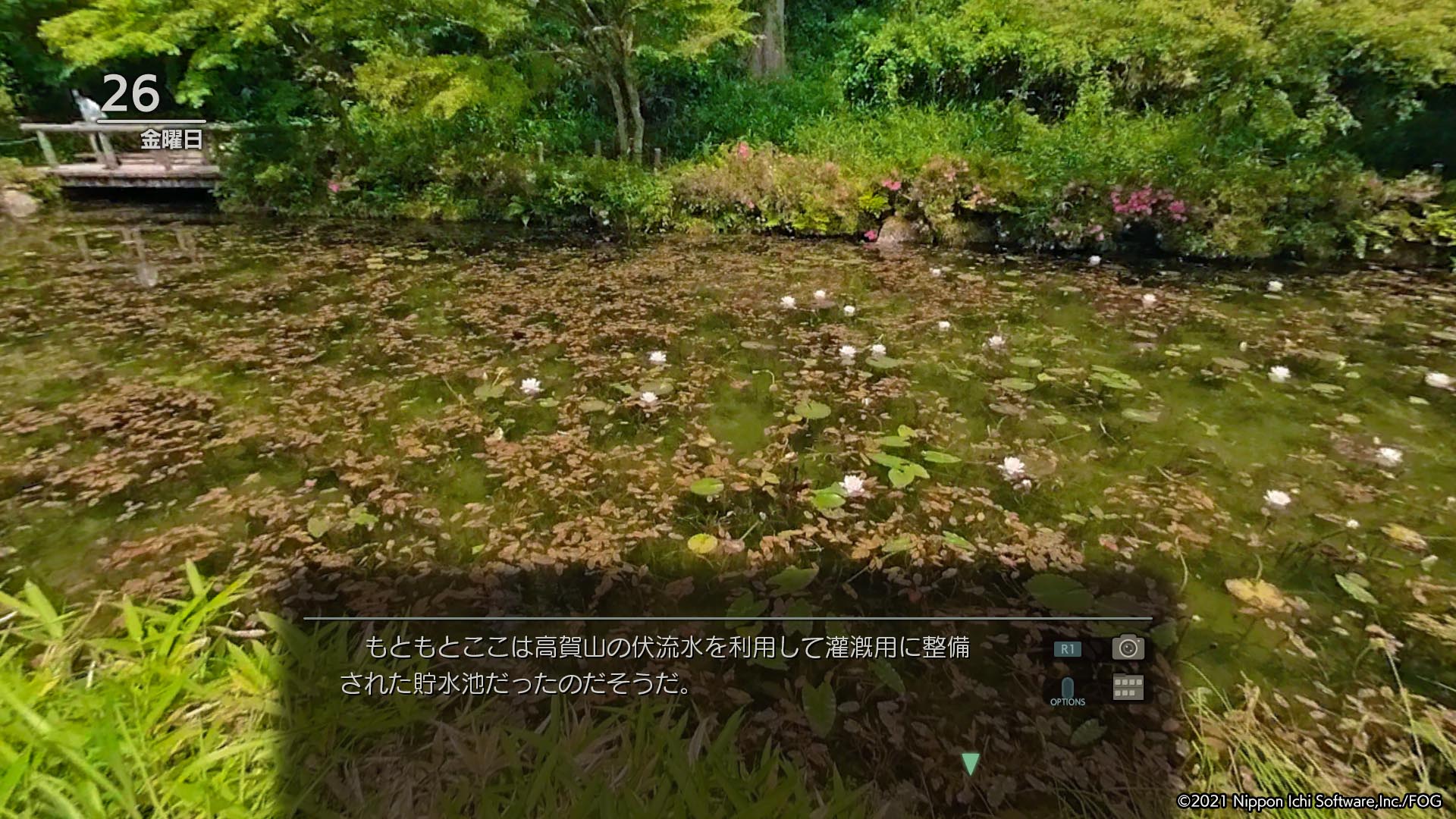

「モネの池」と「矢納ケ渕(星宮神社)」の関係も、訪れた後に調べる中で興味を覚えた部分だ。

どちらも宝石的な水の美しさが印象的なスポットだが、このふたつは兄妹のような存在。

高賀の山々の西麓に湧いた水を源流にしているのがモネの池。

同じく高賀の山々の東側に湧いた水を源流にしているのが矢納ヶ渕になる。

両スポットは直線距離で7、8キロほどの近さだ。

ただゲーム内と同じく、大きくぐるっと山々を迂回しないといけないので訪れる際は「ついでに」は行きづらい。

この近辺はガーネットなどが採掘できることでその界隈では有名だそうだ。

清流の水が浅いにも関わらず青や緑に見えるのは、その水に含まれる微細な物質の反射によるもの。

岐阜の清流の中でも、特に絵画的というか宝石的なこの地域の川には、実際に宝石に近いミネラル成分が水に溶け込んでいるからなのかもしれない。

余談だが北海道美瑛町に、風雨来記3でも登場した「青い池」というスポットがある。

ここのセルリアンブルーの水色は、この付近の湧水にアルミニウムが含まれているのが要因とされる。

そのため、大雨が降って増水すると成分が薄まるせいで色も薄くなるのだそうだ。

昨年の北海道旅で自分も訪れたのだが……

川繋がりでもうひとつ。

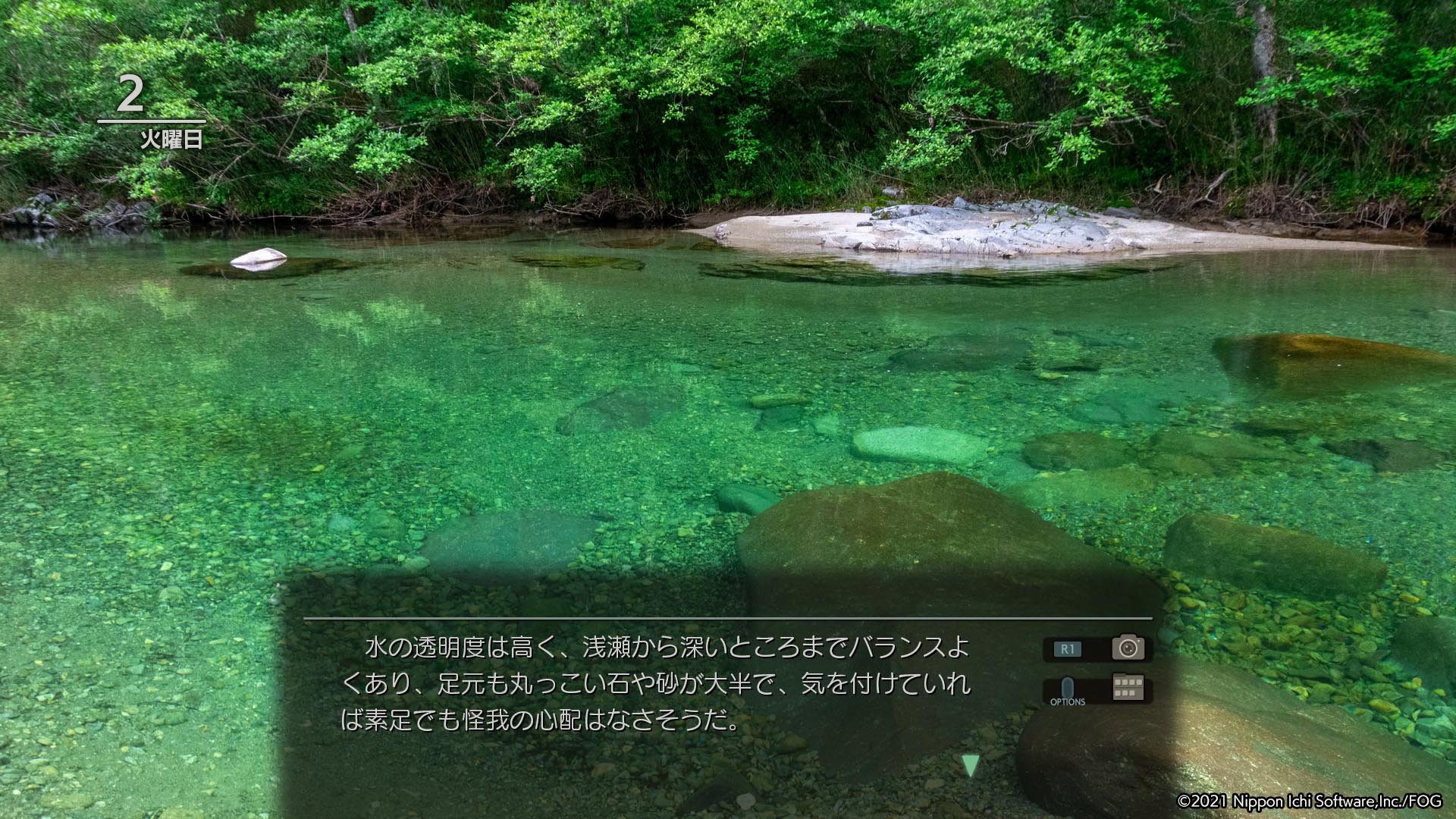

訪れてみたいと思いながらいまだにたどり着けていないスポットに、自然の水泳場がある。

場所は下呂温泉の近くらしい。

これまで、近くは何回か通っているんだけど未だ至れず。

最近Googleマップでしらみつぶしで周辺を見て回ってとうとう正確な位置を見つけることができたので、岐阜の旅で近くを通ったときは是非泳いでいこう。

夏の旅では水着を忘れずに。

毎回ゲームでここを訪れるたび思い出すことがある。

それは、京都にも同じように自然の川の水泳場があること。

たまたまツーリング途中に見つけてまだ泳いだことはないけれど、いつか機会があればこのブログで紹介したい。

旅のランドマーク

すでに書いたように、岐阜県内にも馴染みの道が増えてきたことで、風雨来記4のツーリングモード中、「ああ、ここを右に曲がったら○○だなぁ」「お、ここってあのとき通ったところだ」「いつも岐阜の旅を終えて京都へ帰るのこの道だなぁ」みたいな感想を抱くことが増えた。

4は「所在地の地名」と「今走っている道の名前」が詳しく表示されるので、余計に感じるものが多くなる。

上の画像の「中野方」と「七宗」はどちらも昨年の岐阜旅で印象深かった土地だ。

地名や路線名を見るだけで様々な思い出があふれだしてくる。

中野方は坂折棚田や笠置山。

七宗は飛水峡や神渕神社、空ふさがりなどを訪れた。

こちらは川辺町。

この名前も去年の旅で印象に残った。

正面中央からやや左側の山肌がはげているところから見る風景が「岐阜のグランドキャニオン」だ。

この映像が撮られたときはまだ道もなくほとんど人の訪れない場所だった。

2021年(風雨来記4が発売した年)以降、地元有志によって登山道が整備され、風景がすごいと口コミで広まったスポットなので、風雨来記4作中においては「このすこし後、岐阜のグランドキャニオンと呼ばれるようになる場所」が正確な表現だろうか。

また、道を走っていると「スーパーマーケット」や「コンビニ」「ドラッグストア」「ホームセンター」などで地域色を強く感じることは旅のあるあるだ。

初プレイの頃には「このスーパー」と言われてもぴんとこなかった、多治見に本社がある東海ローカルスーパー・バロー。

岐阜を何回も旅した今では、その赤地に白文字の特徴的な看板はすっかりお馴染みの景色になった。

他には、ドラッグストアのや、ホームセンターのとかもよく見かけた。

こうしたお店は一度認識すると、風雨来記4作中のツーリングモードでもけっこう目につく。

チェーン店にはその土地のランドマーク的な要素があるので、旅の気分がより盛り上がるエッセンスになっていると思う。

ちなみに北海道旅では「オレンジ色のコンビニチェーン」にももちろん訪れた。

そういえば京都にも「フレスコ」というローカルスーパーがある。

京都山科区の公設市場をルーツにする、歴史の長い京都ローカルスーパーだ。

「街の冷蔵庫」「街の公園」をテーマに掲げて京都市内だけで60店舗以上を数えるので、京都を旅すると目にする機会は多いはずだ。

学生の多い街である京都(市人口の一割が学生)ローカルの特色として、コンビニとスーパーの中間的な店舗が多かったり、スーパーにもかかわらず全国的にも早い段階で24時間営業を始めたり、学生向けに総菜や野菜に力を入れていたり……が上げられる。

ちょっと面白いのが「歴史的建造物(市の登録有形文化財など)や京町屋などの、どうみてもスーパーに見えない古い建物をそのまま店舗にしがち」なところ。

おかげでぱっと見、同じ系列店と認識できない店舗が結構あるので、ローカルチェーンとして印象に残りづらいかもしれない。

京都を旅するときは、こんな「ローカル」に注目してみるのも旅のエッセンスになるんじゃないだろうか。

オトンルイと西ノ浜

愛知県のDLC追加スポット「西ノ浜」で、北海道のオトンルイの話題が出る。

去年の今頃はまさか、自分が北海道のオトンルイをバイクで走ることになるなんて思ってもいなかったな、と感慨深かった。

人生何が起こるか分からない。

作中ではこの「西ノ浜」を解放するために「石徹白を取材して水力発電の記事を書く」という条件を達成する必要がある。

のひコン(濃飛清流コンペティション)なのに「濃」でも「飛」でも「清流」でもないやんけ!とツッコミが入らないように、「岐阜の○○と関連してここも取材しましたよ」という建前を用意しているんだろう。

なお、西ノ浜の記事反応は最高レベルの500いいね級。

変わっていく景色

岐阜の高島屋は2024年7月末、惜しまれながら閉店した。

https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/419657

自分は2022年の岐阜旅のときに訪れて健在だった頃の風景を見ることができたけど、これから先もこうして「もう訪れることができない」スポットはどんどん増えて行くことだろう。

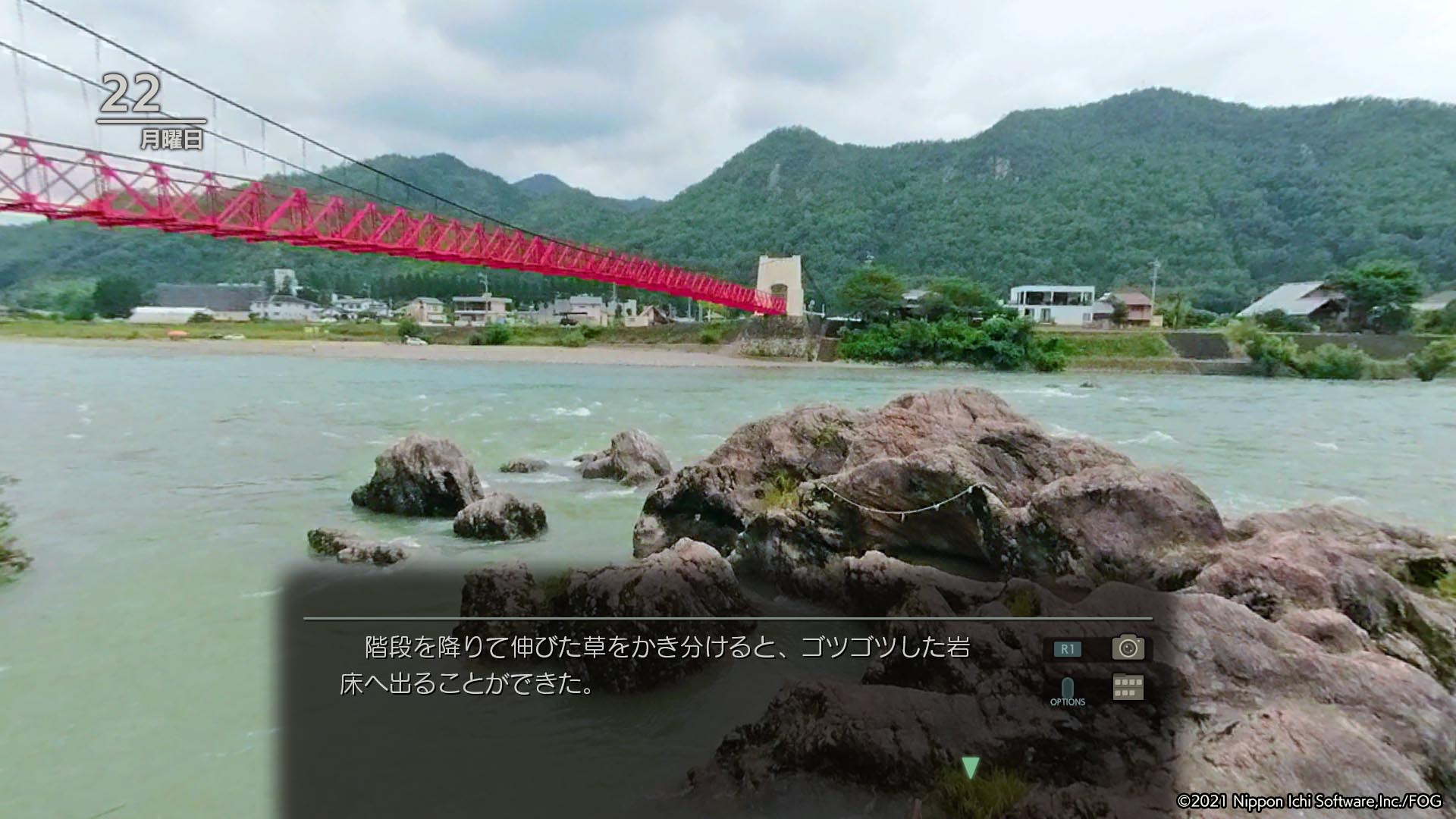

風雨来記4作中で工事中だった美濃橋は、すでに補修が完了して通行可能になっている。

ゲーム内とは違って完成された姿が今はそこにある。

自分にとってはすでに複数回訪れた、おなじみのスポットになった。

というのも、この河川敷はキャンプ可能だからだ。

2024年夏の岐阜旅でもここで一泊した。

水は事前に用意する必要があるけど、コンビニまで歩いて行ける距離だしトイレも橋のたもとに公衆トイレが設置されている。

ここでのキャンプに際しては、ひとつ注意点がある。

作中ではとても静かな雰囲気の河川敷。

だが、真夏の週末などに訪れると、橋の下含めて周辺がバーベキューキャンプの車でごった返す。河川敷まで車が乗り入れ可能だからだ。

もちろん粛々と気遣いしながらアウトドアを楽しんでいる人がほとんどとはいえ、人里から離れている上に無料ということもあってか、一晩中エンジンかけっぱなしの車がいたり、深夜まで飲めや歌え(本当に歌ってる)で盛り上がったり、川で食器洗いしたり生ゴミを流す人もいるなど、昨今の有料キャンプ場と比べるとかなりカオスな世界だ。

静かにキャンプを楽しみたい人は、人が増える時期に利用するのは避けた方がいいだろう。

逆に、にぎやかな雰囲気が好きな人には、考えようによっては野外ナイトフェスの様なエネルギーが一晩中感じられる場所として楽しめるかもしれない。

飛騨川沿いにあった慰霊碑、天心白菊の塔。

自分にとってもかつての自転車日本一周中に訪れた思い出深い場所。

この塔もすでに現地にはなく、2022年に解体、近くの道の駅に移築されているそうだ。

今後の岐阜旅では、そちらにも訪れてみようと思う。

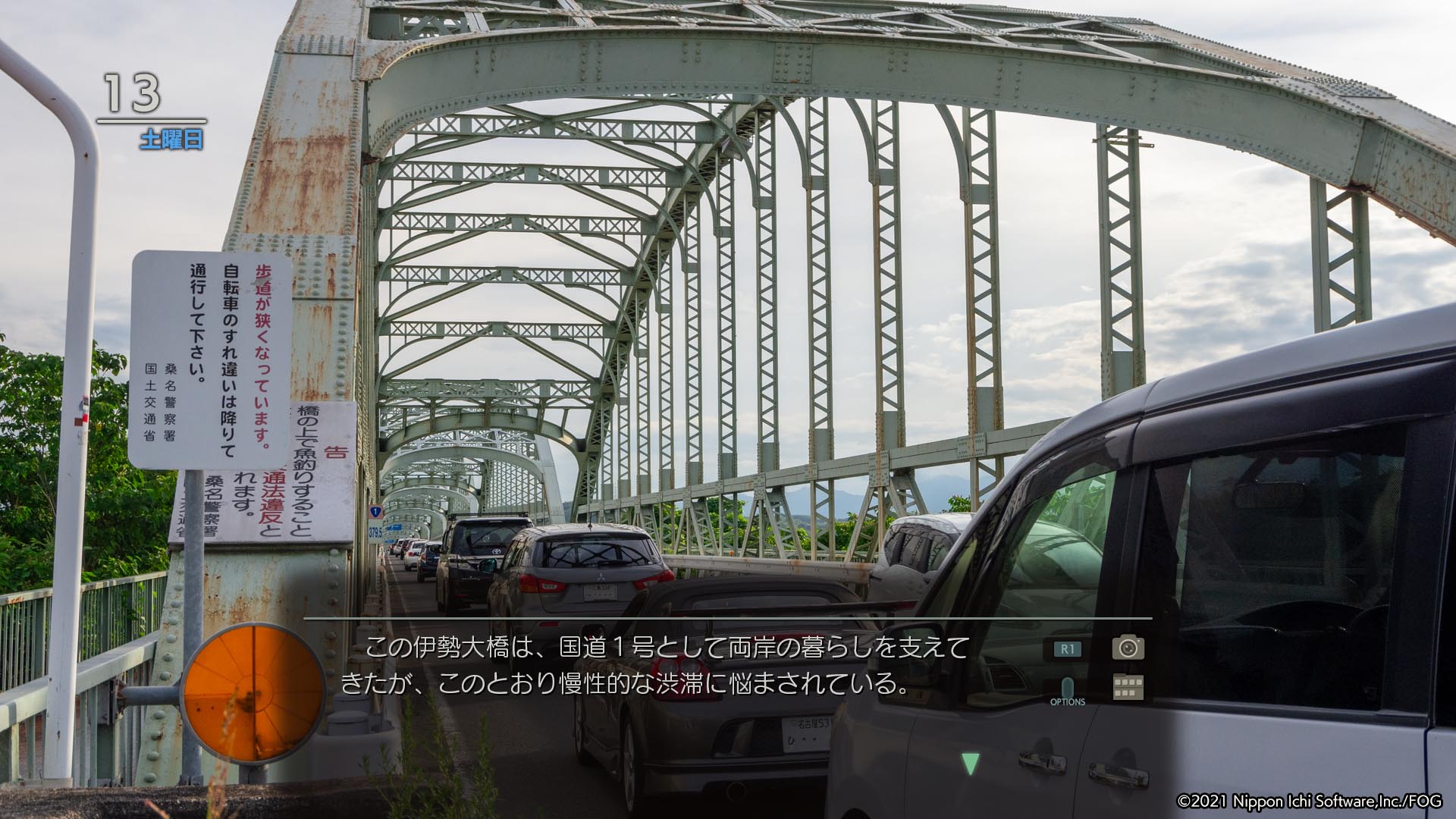

DLCより。ここも作中でとても印象的なスポットだった。

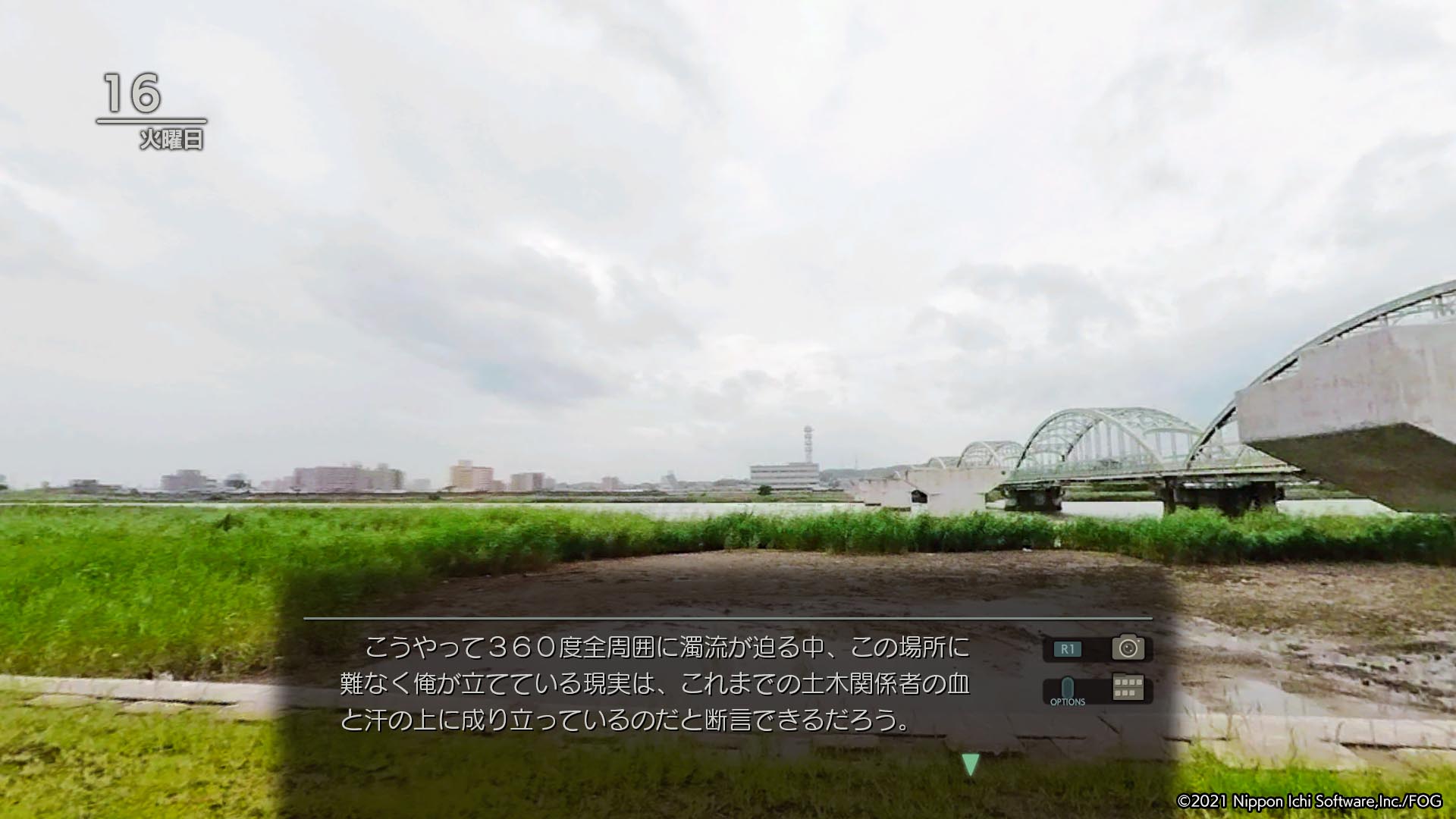

長良川河口付近にある国道一号線の「伊勢大橋」。

老朽化や慢性的な渋滞緩和のために、現在掛け替え工事が進んでいる。

4作中時点では新しい橋の橋脚(橋を支える柱)部分が見られた。

工事完成はまだしばらく先らしいけど、いつかそのうち……だといつまでたっても行かない気がする。

京都からそう遠い場所でもないし「河口堰」も見たいので、今年は積極的にこの長良川河口付近を巡る旅のルートを考えてみよう。

一方、新丸山ダムが完成することにより「近い将来沈む」と言われていた丸山ダム近辺――「五月橋」「旅足橋」などの木曽川沿いの風景は、工事が遅延しているためまだもうしばらく見ることができそうだ。

新丸山ダムは、予定より7年遅れの2036年頃完成の目処らしい。

五月橋はすでに探訪することができたけれど、旅足橋の方は道に迷った末バイクが故障するというトラブルで行けずじまい。

今年の岐阜の旅で、今度こそ訪れたい。

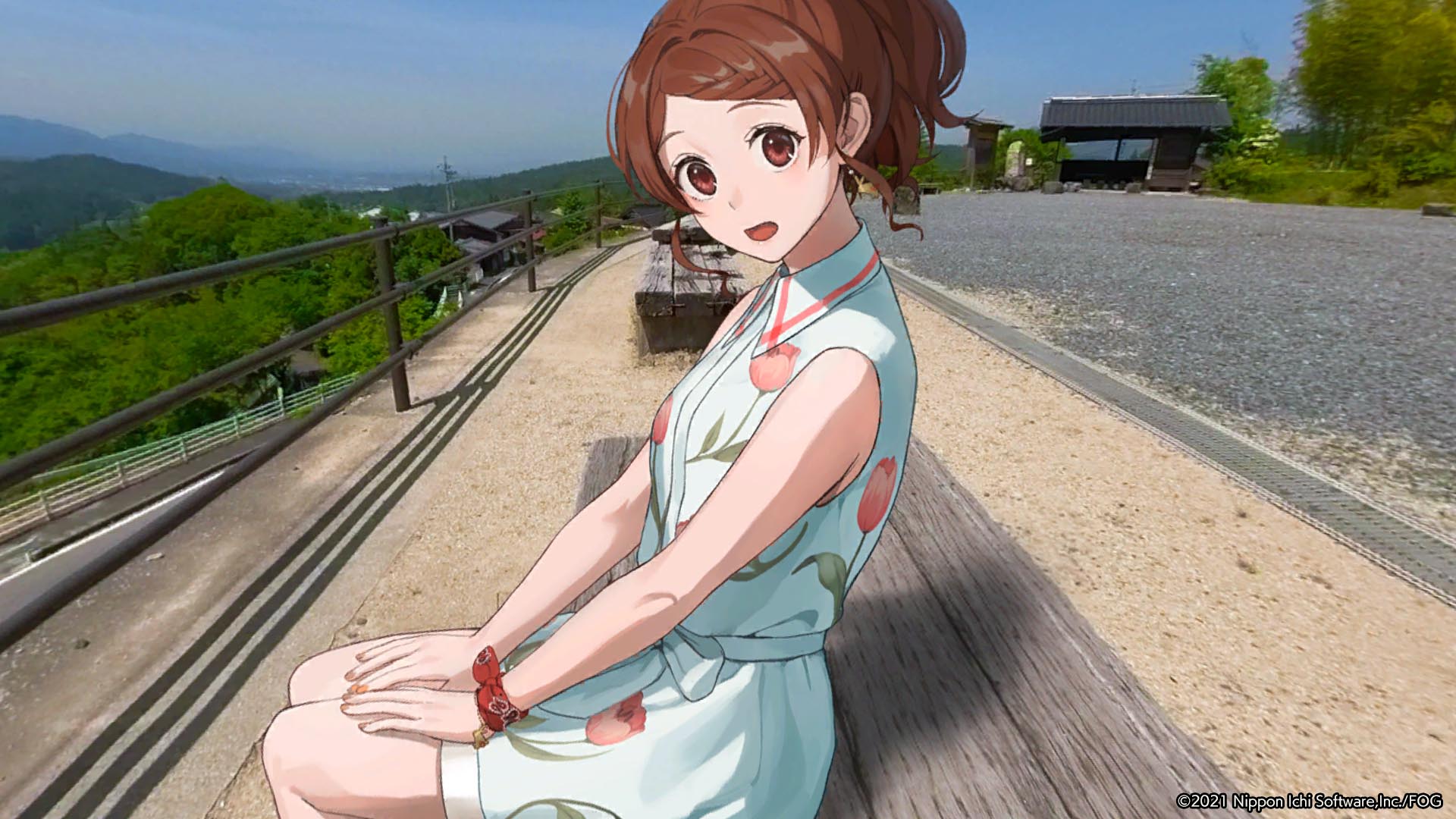

リリさんと並んで座った馬籠宿のベンチも、今は新しいものに変わっている。

馬籠には2022年の旅で一度訪れ、2024年にも再訪。

2022年のときにはまだ同じベンチがあったけれど、風化が著しかった。

そして、二年たった2024年に訪れると、新しいベンチが設置されていた。

國田家の芝桜もリニューアル。

2022年に訪れたときにはすでに、作中のときよりも舗装やベンチが綺麗になっていた。

その後も、訪れる度に素敵になっている。

ここは個人で管理されている場所なのに、おもてなしへの配慮が本当にすばらしい。

そして下呂温泉の噴泉池。

こちらは風景は作中とほとんど変わっていないけれど、2022年時点で入浴禁止の足湯になり、申し訳程度に建っていた衝立が撤去されていた。

昨年2024年の旅では下呂へ訪れるのが遅すぎて日帰り入浴がどこも閉まっていたので、ここで足湯を楽しめたのが救い。

今年も岐阜を旅する予定だけど、また何かしらの「変化」を発見するだろう。

変化を積極的に楽しむくらいのポジティブな気持ちで、またいろいろな場所を巡っていきたい。

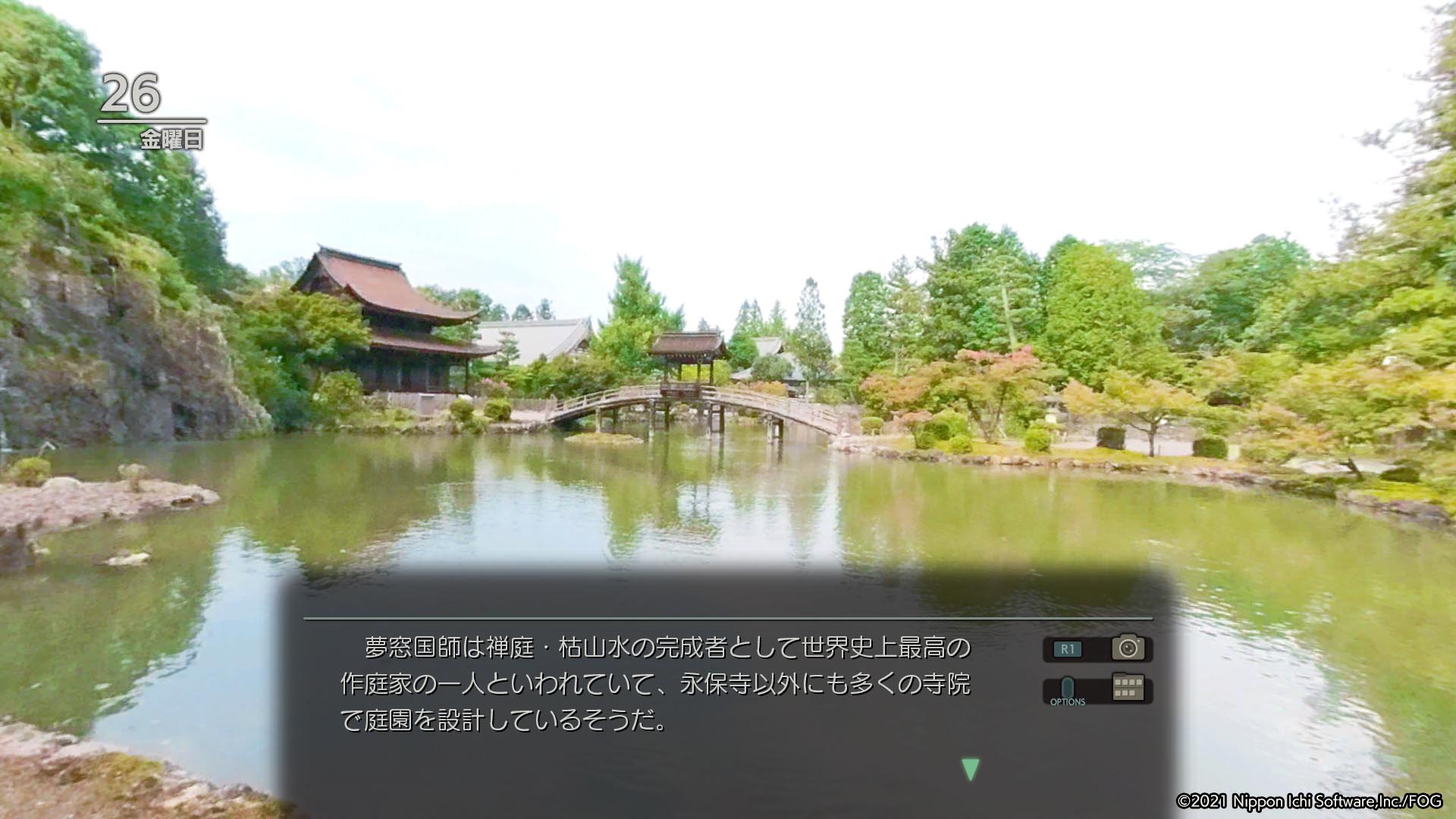

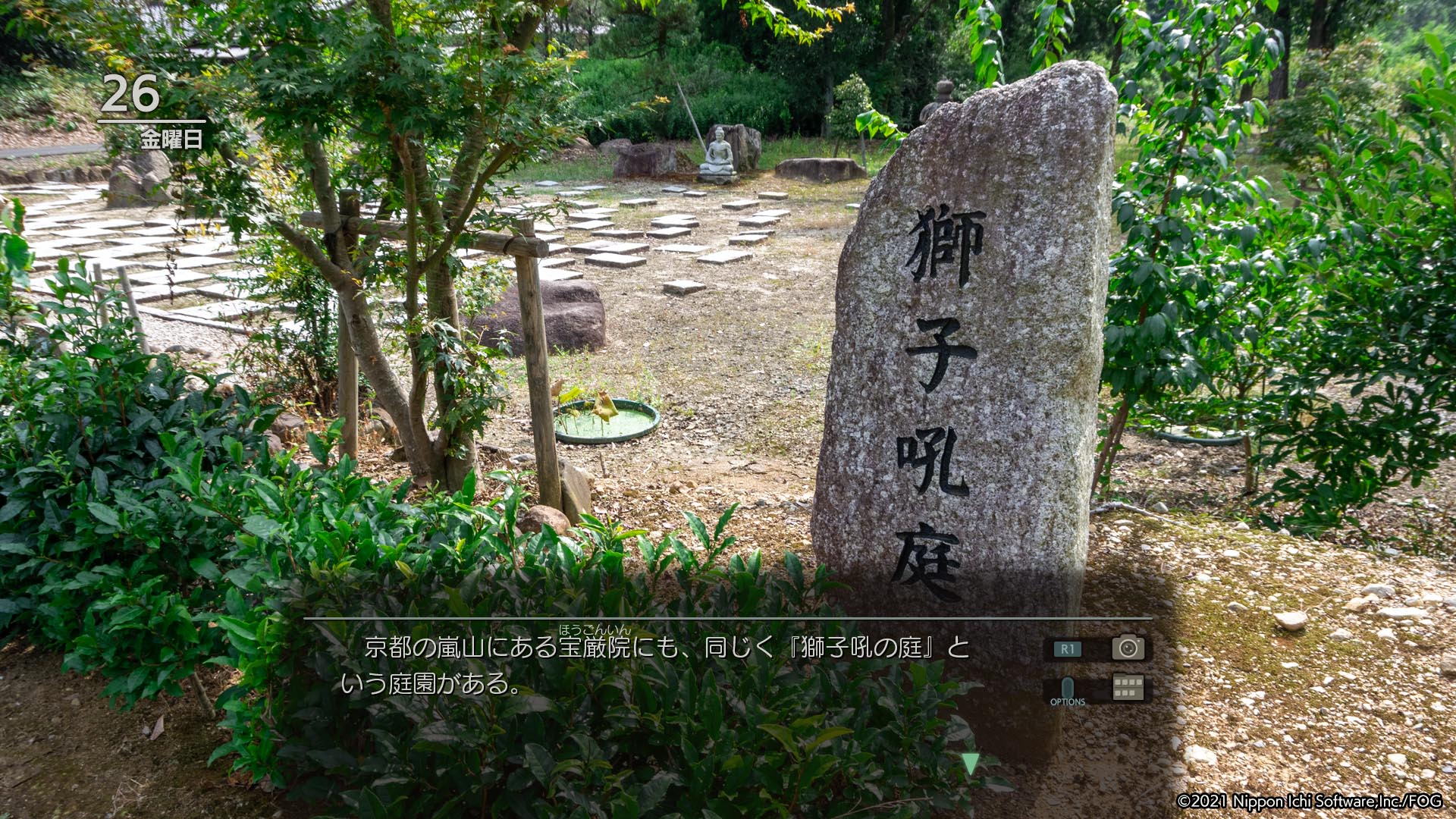

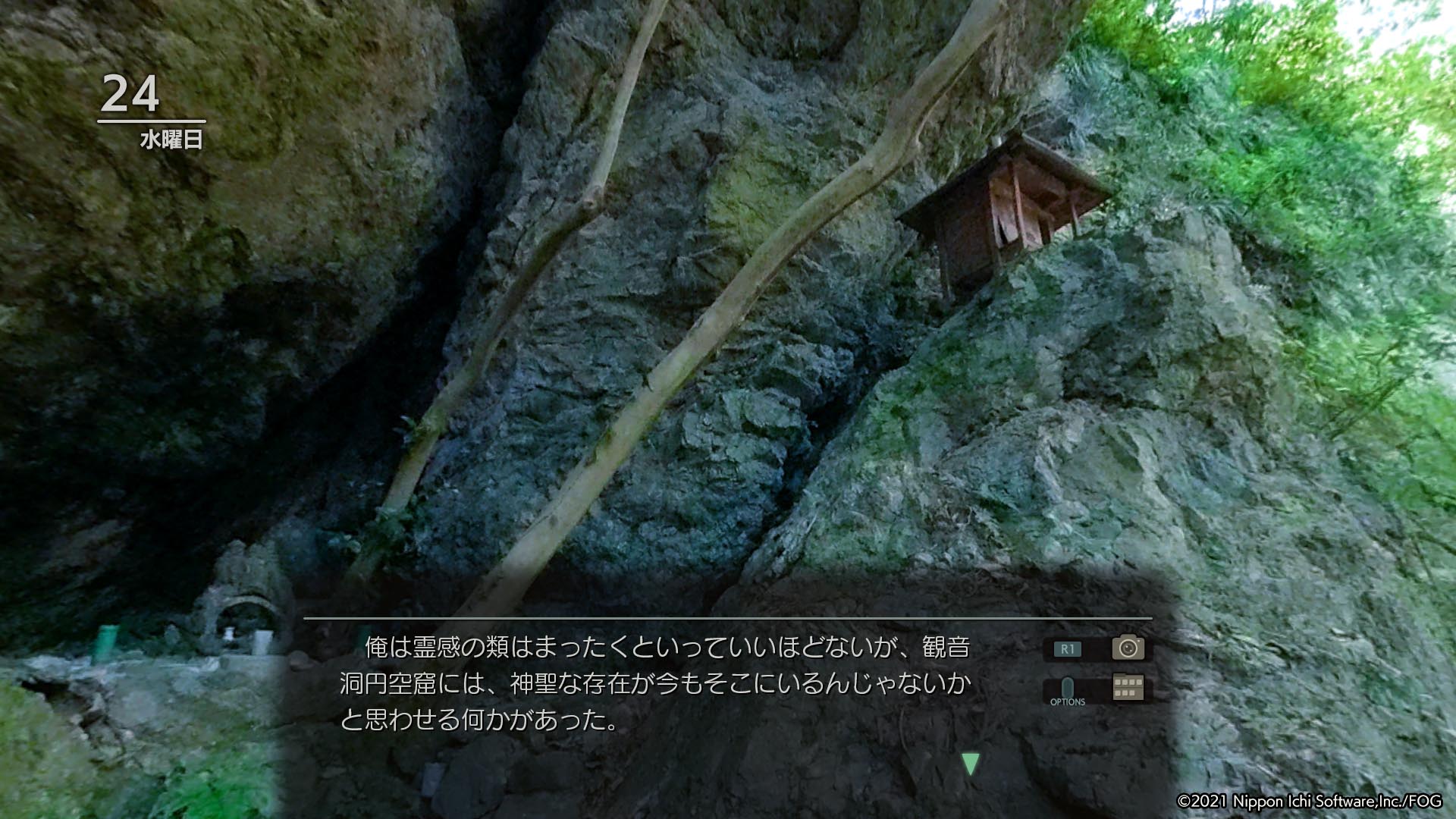

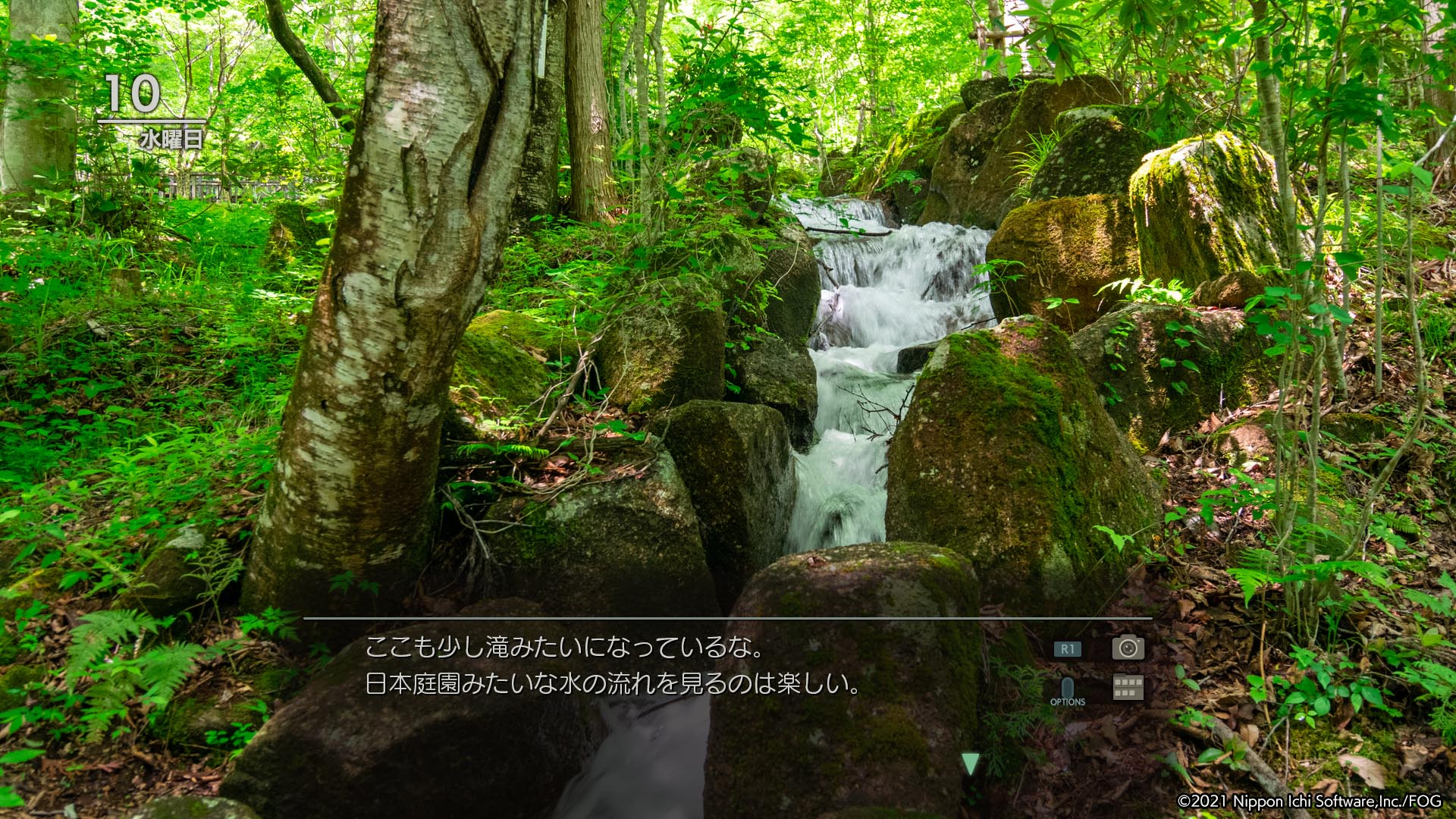

日本庭園

興味がなかったという以前に、どう捉えていいかが分かっていなかった「日本庭園」。

昨年の島根旅で偶然何カ所かの庭園を訪れて興味を持ち始め、さらに京都検定を勉強中に日本庭園成立の解説を学んで、

「日本古代の岩石信仰からつながる、日本人の普遍的な自然への思い」

が根底にあると捉えることで、以前よりもだいぶ親しみを持てるものになった。

山があり、水があり、木があり、石がある。

ごく自然な、普遍的でおだやかな「日本的原風景」にむけた古来の信仰。

日本庭園というと禅の境地とかわびさびとか、なんだか難しいことをあれこれ考えてしまうけれど、日本人が元々持っている自然の美しさを愛する感性、あるいは自然の在り様への畏敬の念が原型と思えばずっと身近に感じられるんじゃないだろうか。

自然の中にある岩にはじまった「神の庭」への畏敬の念が、やがて石と土で組んだ人工の小山「古墳」へと変わり、それからさらに時代を経て貴族の邸宅の庭、武士の屋敷の庭、そして仏教を体現する寺の庭――――と変化、進化を続けて現代に連なり、今はそれらをひっくるめて「日本庭園」と呼んでいる。

そう考えれば別に小難しいことを考えずに、まずは自然な心で日本的箱庭世界を楽しめばいいんだと思えてだいぶハードルが低くなった。

今年は京都にある様々な庭園も巡ってみようと思っている。

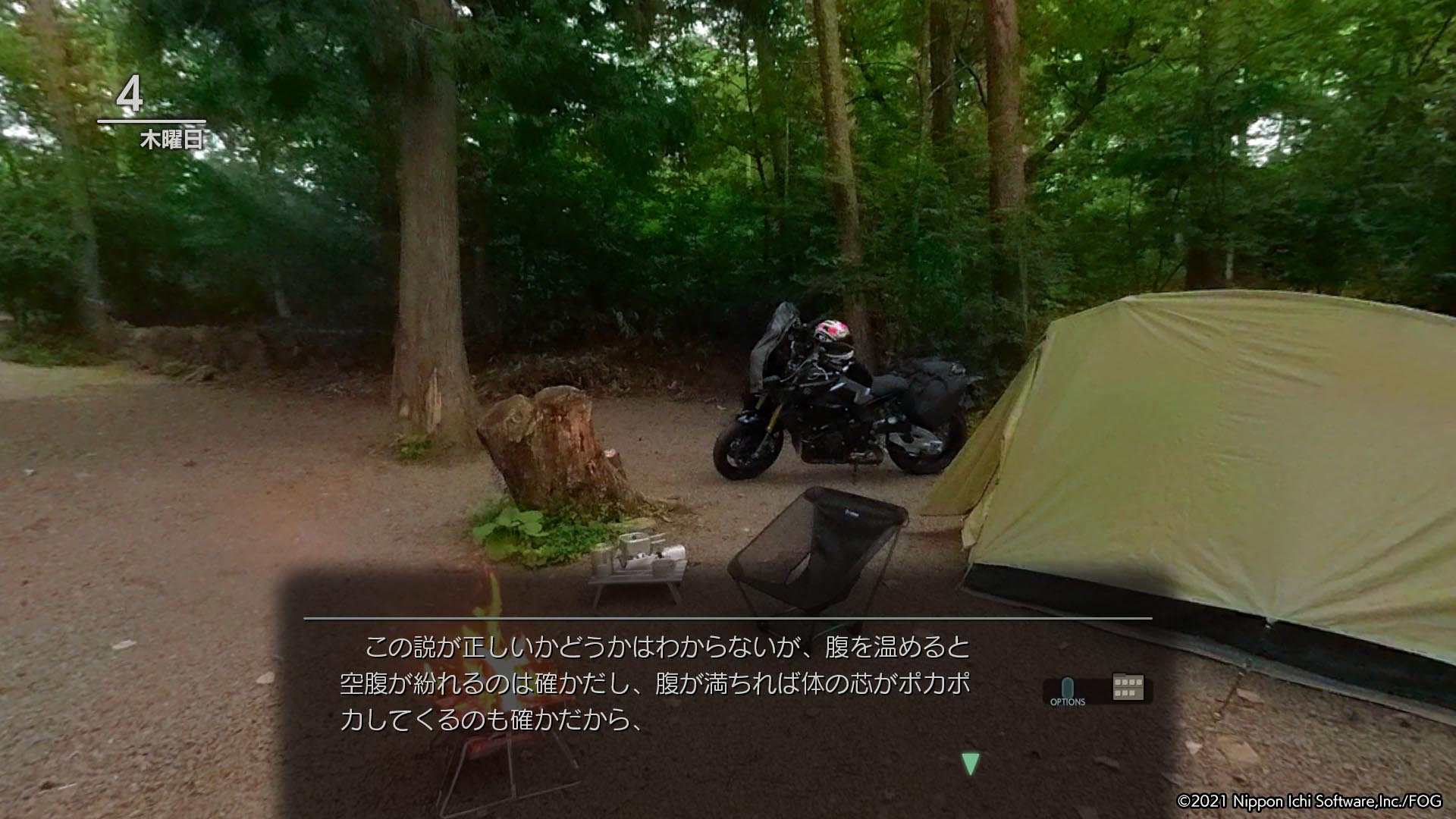

風雨来記4の食レポ

「腹が温かいものでいっぱいになれば、幸せな気持ちで満たされる」

今年はこのテキストがやけに心に染みた。

確かに、と思った。

暑いときでも熱いお茶を飲んでほっこりするのは、そういうことか。

この描写に限らず、今回のプレイでは風雨来記4作中の「食事描写」がいちいち刺さった。

あらためて、食レポとしてもすごい魅力的だと気づいたというか。食欲が刺激されて仕方ない。

シンプルな献立も、焚き火の背景と相まってやけに美味しそうに感じてしまう。

なんならコンビニで買ったままの食材の描写すら、もの凄く美味しそうに見えてくる。

「外で食べるご飯そのものがご馳走!」っていう記憶が刺激されるからなのかもしれない。

吸水パスタ、自分も試してみたが「何でいままで知らなかったんだろう」というくらい、とても美味しかった。

もちもち感が強く、ソースがよく絡む。

のどごしの良さも魅力的だ。

『お米と同じように、パスタを水を含ませてから茹でる』

そう言われてみればごく当然のようなレシピだけど、これまで思いつきもしなかった。

もっと頭を柔軟にすれば、世の中には面白い事がいっぱいあるのかもしれないなんて思えた体験だった。

風雨来記4の食事シーンの話に戻そう。

色々制限があったのか、作中では食事中の具体的な写真はゼロ。

終始文章だけでキャンプ飯を表現している――にもかかわらず、強烈に「食べたい!」と感じさせてくれるのはライターさんの腕だろう。

それもステーキや焼きハムだけでなく、炊いた米とか、ある具材を使ったパスタとか、おにぎりをアレンジしたアルミホイル料理とか、あるいはただ買ってきただけのコンビニ飯までとにかく「うまそう!」「自分もやってみたい!」と思わせてくれる。

いっそ風雨来記とは別に、食レポに特化した旅ゲーを作っていただきたいくらいだ。

あとはなんといってもカフェ・オ・レ。

挽き立てのコーヒーが飲めないときは、缶コーヒーを飲むというこだわりを持つ主人公。

特に疲れたときは甘いカフェオレを好んでいて、作中でも複数回登場する。

去年は自分も、岐阜旅、北海道旅、島根旅とエナドリ代わりにカフェオレを愛飲していた。

たぶん2024年だけで100本くらい飲んだと思う。

疲れたときの体と心への染み渡り具合はミルクの脂肪分のおかげか、他の飲み物の追随を許さなかった。

歩くのもしんどいくらいに疲れているときでも、数口で元気が回復する感じ。

プラシーボかもしれないけど、実感としてエナジードリンクや栄養ドリンクよりも即効効果があった。

カフェオレはフランス語だという。

意味は、カフェ(コーヒー)・オ(入り)・レ(牛乳)。

つまり、牛乳入りコーヒーのこと。

言葉の発祥地フランスではカフェ・オ・レとは「牛乳とコーヒーの量が半々くらいのもの」を指すが、牛乳がやや少なめでもカフェ・オ・レというそうだ。

牛乳がほんの少しだけ入ったものはカフェ・ノワゼット。

牛乳がコーヒーより多いものはカフェ・ランベルゼ(逆さまコーヒー)という風に使い分けられているというが、日本ではこのあたりの区別は結構曖昧な気がする。

日本で「ミルク入りコーヒー」と一口にいっても、カフェオレ、カフェラテ、コーヒー牛乳など似て非なる種別があれこれあって、さらに同じ名称の中でも製品によってそれぞれ風味が違ったりする。

ただ、実際にいろいろ飲んできた中で、大きく四つに分類できるかなーと思う。

・コーヒーと牛乳のバランスが絶妙なタイプ(バランス型)

・コーヒーが主役のタイプ(コーヒー飲料型)

・牛乳が主役のタイプ(乳飲料型)

・牛乳以外の風味(生クリーム、ココナッツオイル等)の主張が強いタイプ

単純な「美味しさ」だけでいえば、それぞれに長所があってどれが良いとはいえない。

ただ、個人的にはバランス型が、「コーヒー」でも「牛乳」でもない、「独立した飲み物」という感じがして好きだ。

旅先でコーヒー飲料を見かけるとついついチェックしてしまうクセがついた。

北海道ではセイコーマートの北海道限定品をいくつも試した。

島根旅では、木次乳業のミルクコーヒー。

岐阜の旅ではこんな商品を見つけて飲んでみた。

夏の岐阜旅で飲んだ関オ・レ。

これは完全に「牛乳主役タイプ」だった。

関牛乳は名前通り、岐阜県関市周辺の牧場で生産された牛乳を販売している牛乳屋さん。

とにかく牛乳がこってり濃厚で、とても美味しい。

値段が230円ほどすることもあって、リッチな味わいだ。

コーヒーの風味もとても良かったけれど、主張しすぎずに牛乳の美味しさを引き立てるための名脇役といった感じの調整だった。

あまりに濃厚すぎる牛乳というのはあくまで「乳飲料」=「ミルクコーヒー」向きで、コーヒーと牛乳がお互いを引き立て合う「カフェ・オ・レ」向きではないのかもしれない。

あるいは「濃厚すぎる牛乳に合うコーヒー」というものも世の中にはあるんだろうか。

ふと、不思議に思うことがある。

「美味しいコーヒー」と言われれば豆やひき方、煎り方にこだわったできたてのハンドメイドコーヒーをイメージするのに、「美味しいカフェオレ」と言われれば缶やペットボトル、あるいは紙パックのものが真っ先に思い浮かんでしまうのはどうしてだろう。

自分だけなのかな?

カフェとかでこだわりカフェオレを飲む習慣がある人からすれば、やっぱりそっちが思い浮かぶ物なのかな?

ふと、リリさんはコーヒーは好きかなと考える。

作中で特に言及されていないので想像することしかできない。

甘いものとカニが好きなことは間違いないけれど、他はどうなんだろう。

何となく、苦いブラックコーヒーよりは甘いカフェオレの方が好きそうな感じはするけど、本当のところは分からない。

描写されていないところは勝手に決めつけたくはない。

ただ、もしリリさんがカフェオレの方が好きだと仮定して考えてみると、主人公は「キャンプで作る最高のカフェオレ」というテーマについてもあれこれ思案したり、旅先で良い牛乳を探してみたり、あるいはそれに合う豆を考えて試作したりするかもしれない……なんて物語を想像してしまった。

岐阜の天然「氷」

先日このブログで茶畑の記事を書いたときに「かき氷」について触れた。

茶畑横のカフェで、在来茶葉を使ったかき氷をいただいたんだけど、それがあまりに美味しかった。

お茶のシロップはもちろん、氷そのものが天国の食べ物かと思うほどふわふわさらさらで、かき氷というものの奥深さを思い知り、感銘を受けて、かき氷というものについて色々調べるようになった。

以前にも書いたのでここでは簡単にまとめると、

清少納言の頃にはすでに、暑い夏の最中「氷に甘い蜜をかけて食べる」という文化が定着していた。

当時は、冬の間にできた氷や雪を、「氷室」という土の中に作った施設に閉じ込めておき、適宜取り出して食すのが貴族のみに許された贅沢だった。

でも今は冷凍庫があるから一年中いくらでも氷がつくれるよな……というのは素人の考えだった。

ふわふわさらさらの最上級かき氷を作るためには今でも、天然自然の中で作った氷が最適解だというのだ。

作り方はシンプルだが手間のかかるものだ。

天然の氷が湧き出しているところに用意した人工のため池に水を溜めて、ゴミが入りこまないように手入れを欠かさず、数週間かけて自然に凍るのも待つ。

途中で気温が上がりすぎたり下がりすぎてもダメ、雨や雪が降ってもダメ、という天候任せだ。

氷が張り始めても安心出来ず、雪が積もったら丹念に取り除く。

雪の中はあたたかい、というのはかまくらを作ったことがある人なら体感的に知っているだろう。

雪が積もった内部は、美味しい氷ができるためには「温度が高すぎる」のでダメなのだそうだ。

職人の知恵と技術を活かして天然の力を借りて行う氷作り。

家の冷蔵庫で氷を作ると、氷の中に泡(空気)が閉じ込められているのが普通だ。

あれは「急速に凍った証拠」。

割れやすく、キメが荒い。

逆に、ゆっくりじっくり時間をかけて凍った水は、凍っていない部分から空気が抜けていくので、非常にきめ細かく割れにくい氷に仕上がるわけだ。

人間の目に見えない微細な泡も無い氷だからこそ、削ったときにもふわふわで口当たり滑らかなかき氷になる。

余談だが、天然水と3週間の冷却。

原理を考えると小規模ならば、人工設備でも再現自体は可能かもしれない。

だが、大きな面積と長い期間が必要になるので、事業として考えれば、とてもじゃないが採算がとれるものにはならないのだろう。

実際、かき氷用人工氷は、ミネラルの多い天然水とは真逆の、不純物をすべて取り除いた「純水」を48時間以上かけて凍らせる手法で作られている。

これを「純氷」という。

こうした自然製氷を、実は岐阜でも作っていたらしい。

風雨来記4「可児川下流域公園」でそんな描写があった。

以前ももちろんこのテキストは読んだはずだけど、今回のプレイで見返すまで完全に抜け落ちていた。

結構印象的なことを書いているはずなのに、覚えていないもんだな…………

受け身ではなく、自分自身で能動的に知識を受け取っていく姿勢は大事だな、とあらためて思った。

システム的日数経過

そういえば風雨来記4のゲームシステム面でも、個人的に新しい発見があった。

ハツシモイベントで印象的な「農家」スポット。

ゲームのスタート地点からすぐそばにあるここは「一度訪れてしばらくすると一旦非表示(訪れることができない)になり、後半になると再度表示されて新しいイベントが追加される」という仕様になっている。

もちろんこれは知っていたけれど、今回、最終週になってもなぜか再解放されず、訪れることができなかった。

あれ?なんでだろう。確かに一度訪れていたはずなのに。

と思っていたらちあり編での実質的最終日である26日目になって、唐突に地図に再表示された。

理由をあらためて考えてみると、今回は一度目に訪れたのが11日目だった。

いつものプレイでは初週に訪れてばかりだったから、なんとなく「いつ訪れても後半に再解放」されると思い込んでいたけど、「初回探訪からの一定日数経過で再解放」が正解なのかな?

だとすると、初回探訪が遅すぎると二回目の探訪は不可能になるのか。

テキストでも「初回時に比べてかなり稲が成長している」「主人公がすでに何度かハツシモを食している」から、当然と言えば当然の仕様だ。

詳しく検証はしていないが、今回のプレイにおいては最初の探訪から15日間の経過で解放されている。

また次のプレイの時に確認してみよう。

それはそうと、今年こそはハツシモを食べてみたい。

旅とサイダー

風雨来記4作中で養老公園を訪れた際、養老サイダーを見て、自分が数年前から計画していた「炭酸水発祥の地巡りツーリング」について思い出した。

サイダーや炭酸水といえば、「三ツ矢」「ウィルキンソン」といった有名ブランドがある。

実はこのふたつは関西の六甲山麓で発祥したブランドだそうだ。

元々はそこで湧き出していた「天然の炭酸水」をボトリングしていた、と知って驚くひとは多いんじゃないだろうか。

少なくとも自分は驚いた。

炭酸鉱泉自体はすでに枯れてしまったそうだけど、今でも工場跡が残っているということなので、見学に行ってみたいと前々から思っていたわけだ。

そのときは、ついでに有馬温泉にも入っていきたい。

在来馬と在来鶏

初プレイの頃ほとんど気にも止めていなかったこのあたりの時代描写に、今ではすっかり興味津々、わくわくして読み進めてしまう。

馬や牛、鶏は日本に元々いなかった生き物。

彼らが日本に到来したのは「神話」と「歴史」がグラデーションになっているような時代だ。

当時の空気をその身に宿す在来馬や古代鶏という存在は、生きている化石ならぬ、生きている神話。

知れば知るほど、考えれば考えるほどに想像が膨らむロマンの塊だ。

安全は足下から

DLCより。千里浜ドライブウェイ。

スポットとは関係無いんだけど、ここのテキストを見て、去年の島根旅の「炎天下でやわらかくなったアスファルトにスタンドがめり込んでバイクが倒れた事件」を思い出してしまった。

買い換え・付け替えたばかりのハンドルが早速歪んでしまった哀しい事件だった。

スタンドの下に敷く板(スタンドプレートともいう)は、バイク用品としても売っているし、かまぼこ板や潰した空き缶など身の回りにあるもので代用してもいい。

要するに、バイクスタンドの接地面を増やすことでめりこみを予防するというだけのシンプルな仕掛けだ。

ただ、使うのはいいけれど自分の場合は回収するのを忘れてすぐに紛失してしまう。

スタンドにひもでくくりつけるとか、何か工夫しないと島根旅のときみたいに肝心なところで使えず終いになる。

この夏の旅に向けてちょっと考えてみよう。

AIとヒトのルポルタージュ

ネット上で容易に情報が得られない場所にこそ、ルポライターが赴く意味があるんじゃないか――――

これは本当にそうだし、ネットだけでなくAIが本格的に一般実用化していくと言われるこれからの時代にも重要な考え方だと思う。

AIが「読み物として優れた旅行記を書く時代」はもうそう遠くないだろう。

ネット上に無数にある公式・非公式の観光情報、地図情報、無数の旅人たちが投稿した記事や口コミや写真――――学習・資料収集のための材料は無限にあるから、実際に旅をしなくても実際に旅をする以上の濃度の旅行記を出力することはきっと可能だと思う。

特に、多くの人の訪れる有名観光地であるほど情報が溢れているから、その傾向は顕著になる。

だがその一方で、あまり知られていない、訪れる人も少なく観光地としての名前すらないような場所となると、実際にその場所に立って五感を使って「実感」できる人間の独壇場であり続ける。

世界のあらゆるすべての観光地は元々観光地ではなかった。

ひとつの例外もなく最初は名もない「ただの場所」で、誰かが見つけて、何かを感じて、名前をつけて他者に共有され、多くの人が訪れて、そうやって「観光地」になっていっただけだ。

だから、人の「実感」と「想像力」、あるいは「時代毎の価値観」や「思惑」次第で、今後も無限に観光スポットは生まれ続けていく。

そう考えると観光スポットというのも、いつかどこかの誰か(あるいは誰か達)による創作物といえるだろう。

自分も旅をする中でこれからも、「他人に伝えたいおすすめスポット」と「自分だけの秘密のスポット」どちらも見つけていきたい。

今回はいつも以上にまとまりなくつらつらと書いてきたけど、記事の最後に、自分にとっていちばん大事なリリさんについて書いておきたい。

リリさん。

出会ってから三年半たっても、いつも今日見るリリさんが一番可愛くて一番綺麗だ。

普段からそう思うのに、風雨来記4をプレイしてリリさんと出会うとさらに「リリさんがまた可愛くなってる!」と驚いてしまう。

ゲーム内では静止画ではなく自由に視点を巡らせる360度画像だから臨場感がある、というのも理由のひとつだとは思うけど、それだけでは説明つかないくらい可愛さが増して見える。

絵の勉強をするようになって細部――骨格とか肌表現とか瞳の反射とか色彩とか――まで意識して見るようになったことも関係しているかもしれない。

リリさんについて考え続けた積み重ねのぶん、そこから先の枝葉の部分にも意識が及んだりしていたり。

ともかく、同じショットからでも得られる情報量が増えているのは確かだ。

そういえば、

以前はよく分かっていなくてスルーしていたこのあたりの台詞は、「リリさんが見ていたアニメ」から引用しているのかもしれない。

「君の名は。」は岐阜が舞台の作品のタイトルを、そのまま。

他は「まちカドまぞく」「キラキラ☆プリキュアアラモード」かな?

たぶん。ネットで調べた知識なので間違ってたらごめんなさい。

ただ、特に最後の台詞などは「大昔のマンガの古いフレーズ」と捉えるか、「リリさんが学生時代に流行したアニメで使われたフレーズ」という知識があるかで「母里ちありという人」について考える上で考察の方向性が大きく変わる要素。

そうした捉え方に気づくためにも、アンテナを色んな方向に広げておくことは大事だなーとあらためて思った次第。

きっと自分はこれからももっと、リリさんに夢中になっていく。

たくさんの魅力を見つけていける。

なにしろ、まだこの道を歩き始めて3年半。

やっと「新米」「駆け出し」を抜け出したくらいなのだ。

このブログの最初の記事に書いたように――日本の原風景……田舎の田園風景や鮮やかな夕焼けを飽きることなくいつまでも心打たれてしまうように。

この先も長く歩み続けていくために、今日の一歩を大切に重ねていこう。

コメント

風雨来記5が発表されましたね。昨日と今日で読んでいなかった記事を読ませていただきました。

今も変わらず「あいし」続けていて、こちらも身が引き締まる思いです。旅と風雨来記を一生愛していこう、とわたしも改めて思いました。

毎年正月に風雨来記をやり直すというのは考えたことがなかったですが、とても面白そうですね。旅ができるほどではないけど暇なタイミングができたらわたしもやってみようと思います。

今年の年末に和歌山のほうに旅をする予定を立てていたのですが、風雨来記5が三重ということで、三重もついでに回ってみようと思います。

最近気候がより厳しくなってきてますので、これからも体に気をつけてお過ごしください。

こんにちは!また記事を読んでいただいてありがとうございます。

正月などのタイミングで、振り返る機会を能動的に用意するというのは初心を忘れないために良い手段だと思っています。

和歌山のほか、三重にも旅されるご予定なんですね。

そういえば、自分もはじめてのバイクツーリングは三重でした。

行ってみたいところが増えるのはすばらしいことです。よい旅を。やまねこさんもご自愛下さい。