・

・

・

■前回

・

・

・

下呂温泉を後にして、東濃方面へしばらく進んだところで体力の限界が来た。

小さな川の畔でこの日の移動は終了する。

夜も更け、もう日が変わろうとしていた。

テントを張って入ったら何もせず速攻寝て、夜明け前には撤収だ。

夜中、少しの間フライシートを雨粒が叩いていたから不安だったけど、五時頃テントから這い出すと明るみだした空に重い雲がゆっくりと山の方へ引きつつあった。

雨が降る気配は消えている。

スマホで天気予報を見ると、午前中の天気は昨夜見た「雨」マークから「くもり」マークになっていた。

太平洋上を北上しているらしい台風が少し逸れたのかもしれない。

急いで出発準備を整える。

・

・

・

スマホのバッテリーが残り少ないのが当面の問題だった。

この旅ではカメラを持っていなかったので(厳密には古い一眼デジカメを積んでいたけど旅の二日目に壊れてうんともすんとも言わなくなった)、スマホが使えないと写真が撮れない。

バッテリーが無くなりそうなら充電すればいいだけ……と思いきや、ゆうべから充電しようとすると「ケーブル接続部分に水分が検知されました」と表示されて充電がはじまらないのだ。

カメラにしてもスマホにしても最近の電子機器は防水機能がついているものが多い。

自分の使っているiPhoneの場合は、お風呂に落としたくらいの水圧なら十分耐える性能を持っているから、雨降りの中で使っても故障に直結することは基本的にない……

そう思って前日の水無神社や位山などで土砂降りの中ガシガシ写真を撮っていたんだけど、ひとつ盲点があった。

充電や通信などに使う「端子」部分。

たとえ防水であっても、ケーブルを挿すこの部分が濡れていると、ショート防止用の機能が働いて、充電や通信ができなくなるのだ。

考えてみれば当たり前のことなのに、問題に直面するまで気付かなかった。

ネットで調べてみると、「水分が検出されました」と表示された場合はドライヤーなどで乾燥させて端子付近の水分を飛ばすと良いらしい。

あるいは、ケーブルを挿さなくても充電できるように、非接触(ワイヤレス)充電器を用意するなどの対策も考えられるだろう。

が、今回は旅先で何も準備をしていないから、自然乾燥で待つしかない。

結論としては尻ポケットに入れてバイクを走らせていたらいつのまにか水分が抜けたらしく、昼前には無事充電できるようになった。

(なお、翌年の島根旅でも懲りずに同じ問題に直面している。その際は百円ショップで乾燥剤を買うという対策で乗り切った)

・

・

・

魔女の樹

途中、道ばたの公園で休憩した。

そばにあったコンビニで飲み物を買ってひとごこちつく。

公園内には「しだれぐり」が植樹されていて、「国指定天然記念物」という表示があった。

すごく貴重なものらしい。

普通の栗とは違うのかな?と気になって調べてみる。

日本には古代から自生する野生栗「シバグリ」がある。

ドングリサイズの小さな栗だ。

野生種というと雑味があったり味が薄いといった先入観を持ちがちだが、シバグリは栽培種の日本栗よりも甘味が強く、季節によっては道の駅などで山の幸として販売されていることがある。

アクがほぼないため生食が可能で、昔は山で遊ぶ子供のおやつだったそうな。

「シダレグリ」はこのシバグリの突然変異種で、名前通り枝垂れた枝葉をもっているのが特徴という。

この枝はいなづまのようにうねうねといろんな方向へ分かれていくので、その形状から「天狗の樹」「魔女の樹」と呼ぶ人もいるそうだ。

確かに、「どうしてこうなった」と言いたくなる異様な姿なので、ぜひ「シダレグリ」で画像検索してみてほしい。

シダレグリは普通の野生栗の中から一定の割合で生まれるため、単独で立っているシダレグリ自体はそう珍しくないという。

だが、シダレグリになる遺伝子は劣性のため、普通のシバグリと交配すると生まれてくるのはほとんどが普通のシバグリとなる。

そのため、シダレグリだけが群生している環境(シバグリの花粉と隔離された環境)でなければ、シダレグリは群生することができないのだ。

現在、「シダレグリが群生している土地」は全国に3~5箇所ほどしかない。

これらの群生地では、「シダレグリ」になる遺伝子がさらに「優性固定化」して、その土地でシダレグリの形質が代々受け継がれているそうだ。

「シバグリからシダレグリという品種が独立している途中」という見方もできるだろう。

この先気が遠くなるほどの歳月がたてばシダレグリは、シバグリの「変種」から「亜種」へ、あるいはまったく別の「品種」へと「枝分かれ」していくのかもしれない。

そんな珍しい例のひとつがこの付近にある「下呂市竹原のシダリグリ自生地」だそうで、その学術的な希少さから国指定天然記念物に指定されている。

公園に植樹されているのは、そこから移設された一本なのだ。

シダレグリの木を眺めていると、空が明るくなってきた。

それどころか雲が遠ざかって、青々と澄んだ空まで広がっている。

これは……「くもり」どころか、もしかしてこのまま晴れてくれるかもしれないぞ。

こうしてる場合じゃないと、うきうきしながら再出発した。

ハチに刺されて

付知峡まであとひといき、というところで何か首に違和感を感じて手をのばすと、突然激痛を感じた。

あわててバイクを道路の端に停め、ミラーで確認すると、首の根元がぷっくりと腫れていた。

親指の爪くらいのサイズのけっこう大きな腫れだ。

ハチに刺された、とようやく気付いた。

刺された箇所が首というのは結構まずいかもしれない。

呼吸に直結するところだから、もしこれ以上腫れてきそうなら命に関わる。

そのあともしばらくヒリヒリチクチクはしていた。

救急車も考えたけれど、幸い、腫れが広がることはなかった。

それでも、ハチに刺されたというのはけっこうショックだった。

一度刺されると、次刺された時に重傷になるリスクが高くなるという。

ハチ毒は、それ自体の毒性はマムシやハブに比べて大したことはないそうだ。

たとえスズメバチ数匹に刺されても、成人ならば命に関わるほどの毒にはならないという。

それよりも問題になるのは「アレルギー反応」。いわゆるアナフィラキシーショックというやつだ。

最初に刺されたときに、人体の中にハチ毒に対する抗体ができる。

この抗体がバグともいえる仕様になっていて、再度ハチに刺されると過剰反応を起こしてしまって呼吸器や循環器に大ダメージを与えてしまう。

生まれつきハチ毒に対するアレルギーを持っている人は最初に刺されただけでも発症する可能性があるし、そうでなかった人も繰り返し刺されることでアレルギー成分が蓄積し、発症リスクが高まっていく。

そして一度発症すると基本的にはそのアレルギーがなくなることはなく、それ以降ずっと発症リスクがつきまとう。

世の中には体質によって何百回刺されても大丈夫な人もいるそうだが、それでも次の一回も無問題とは限らない。

自分も、ハチにはこれまで以上に気をつけよう。

虫刺されと言えばずいぶん昔に、「マツモムシ」に刺されたことがあった。

「オールつきのボート」のような面白い形の水生昆虫で、タガメやミズカマキリの仲間だ。

小学校低学年の頃、近所の田んぼ横の水路で虫捕りしていたらこいつを発見。

図鑑では見たことがあったものの自分の住んでいる場所でははじめて見る超レア昆虫だったため、喜び勇んで手で捕まえたところ、指を刺された。

あの痛さは強烈だった。

当時はトカゲに噛まれたりザリガニのハサミに挟まれたりはしょっちゅうだったけど、マツモムシの痛みは別次元で、今もはっきり覚えている。

ネットで調べると「マツモムシに刺されるとハチと同じ様な激痛」と書いているサイトが多い。

が、今回のハチよりもあのときのマツモムシの方がずっと痛かった。

マツモムシは毒ではなく、「消化液」を注入してくるのが理由だろうか。

人間は食べたものを体の中で消化するけれど、マツモムシは体外消化と言って、体の外へ消化液を出して溶かし、液体状にして吸い取って食べる。

つまり、針を刺された痛みに加え、肉を溶かされる痛みが発生するわけだ。

……書いているだけでも痛くなってきた。

・

・

・

不安な気分になりながら走っていると、道路標識に「付知峡」の文字が見えてきた。

――ハチに刺された箇所が相変わらずヒリヒリする。

なんだか息苦しいような気がしてきた。

体も心なしか重いような気がするかもしれないと言えなくもない。

そんな思いで付知峡の道路標識をたよりに川沿いの道を10分ばかり走っていると、唐突に目の前の風景が「見慣れた」ものに変わる。

ウワッとテンションが上がった。

早朝ということもあってガラガラの駐車場。

公衆トイレの脇にバイク置き場を見つけて、早速駐車する。

早く来た甲斐があった。

もしかして、貸し切り状態じゃないか?

よーし、見てまわろう!

この時点を機に首の痛みは吹き飛び、ハチに刺された事実そのものを次の日の昼頃まですっかり忘れていた。(翌日、トイレの鏡で自分の首の刺され跡を見て「なんだこれ?」と疑問に感じて思い出した)

我ながらゲンキンなものだと思う。

「病は気から」とはよく言ったものだ。

付知峡散策

時刻はまだ午前七時前。

駐車場には人の姿はない。

何台か停まっている車はお店の人か、あるいは宿泊客だろうか。

左側の建物の看板にある「料理民宿」という文字を見ながらそう思った。

入り口の前に立つ。

もしかして入場時間に制限あるのかな、と思ったが特に入り口がふさがれていることもなく、出入りは自由らしい。

道の脇には、丸太船のような桶がある。

とまと100円、きゅうり100円、ラムネ200円……

観光地とは思えない良心価格。

看板を見る限り、野菜やジュースを湧水で冷やして販売する場所のようだ。

開店前なので今は何もないけれど、帰りに並んでいたら買っていこうかな。

ここには、岐阜のあちこちでみた「クマ出没注意」の看板がなかった。

少なくともこの近隣では目撃されてないということだろう。安心だ。

(とこの時は思ったが決してそんなことはないようで、後で調べてみると、付知峡内でも時折クマが目撃されることはあるようだ。タイミングによってはクマ注意の看板が立っているとか。このあたりは長野との県境で、自然豊かな土地なのでクマが居て当たり前と思うべきだろう)

道すがら、いかにも人工的な水路を見つける。

流れる水は明らかに分かるくらい「めちゃくちゃ綺麗」。

風雨来記4作中で主人公が発見※したとおり、この水路が流れる先は観音滝のはずだ。※二回目に付知峡を訪れた際の取材で

昨日の大雨の後ということもあってか水量が多く、水面が地面すれすれなのがちょっと不思議だ。

あとちょっと流れ込む水が多かったら溢れ出して周辺が水浸しになりそう。

たぶん上流で水量を調節する仕掛けがあるんだろうな。

あふれない範囲の水だけが流れてくるような構造になっているに違いない。

観音滝がいつ頃作られたのかはネットには情報がなく見つからなかったが、水路が現代的な作りなのでそれほど昔のことじゃないように見える。

滝と一口に言っても奥が深い。

科学的な分類では滝とは「川床の段」を指す。

落差100メートルの段差も、落差1センチの段差も、等しく「滝」ということになる。

水量は関係ない。

川が流れ込んでくる一般的な滝以外にも、湧き水がそのまま小さな滝を作っていたり、硬い岩盤の段差を滑り落ちる沢のような滝もあったり、形状は様々。

一方で「歴史的な滝」というものも日本にはたくさんある。

日本人の共通認識として、「修行といえば滝!」という考えが根強いと思う。

この意識は江戸時代後期に大衆へ広がったもので、全国各地で一斉に「修行用の人工滝」が作られたそうだ。

付知峡の観音滝はそれともまた違う、箱庭あるいは日本庭園的な「世界観を作る」ために築かれた人工曝だろう。

子供の頃砂場遊びで、川や山、渓谷を作ったことを思い出す。

砂を水で固めて山をつくり、手でトンネルを掘る。

掘り進めていくと、反対側から掘っていた友達のトンネルとつながる。あの感じ。

きっとこれを計画、実行した人の中にも「ワクワクした気持ち」があったんじゃないかなぁと想像してしまった。

水路をつなげて、この新しい滝が「開瀑」した瞬間、彼らはどんな気分だっただろうか。

ところで、向こうに見える休憩所、もしかしてリリさんと再会したあの場所かな?

高低差があって、こっちからでは行けないみたいだ。

ちょっとした迷路みたいだな。

来た道を戻って、回り込んでみよう。

はじめて来る場所なのに、風雨来記4で散々通った道程なので、道順が分かるのがおもしろい。

風雨来記シリーズのマップ移動システムは「みちのく秘湯恋物語」の頃から変わっていないシンプルなものだが、スポットの広さや地形をデフォルメしつつもある程度リアルに即している場合が多く、実際に現地を歩く際にも参考になる。

あらためてよくできてるなぁと思う。

月子さんと会話した四阿のそばを通って、

しっとりと濡れた木道をポクポク歩けば、迷うことなくさっき見えた休憩所の下までやってきた。

大自然のゆりかご

リリさんはあのとき、「ここは大自然のゆりかごって感じがする」と言っていたっけ。

「大自然の揺りかご」

これは、自然豊かな場所で生まれ育ったリリさんならではの、絶妙な表現だと思う。

そもそも「大自然」と「揺りかご」というのは互いに矛盾をはらんだ言葉だ。

本来、ありのままの深い自然の中というのは「包まれている」というより「飲み込まれそうで油断できない」、心落ち着かない性質のもの。

外界から隔離されていたりして天敵がいないことが保障されている特殊な環境を除いて、地球上のほとんどの動物は一生のほとんどを死と背中合わせで暮らしている。

食べているとき、寝ているときだって完全に安心することはできない。

風雨来記1でも、主人公の相馬轍は「自分がテント泊を好きな理由のひとつは、テントの薄い布ごしに、自然の中にいる自分のちっぽけさを思い出すことができるからだ」と語っていた。

「草木がこすれる音、そこにいる獣の気配におびえる気持ち」

「夜は暗い、朝が待ち遠しいという感情」

そんな、人が文明を手に入れる前に当たり前に感じていたことを思い起こさせてくれるから自分はキャンプが好きなのだ、と。

自分も、自然の本質というのは人にとって「落ち着かないもの」だと思う。

一方で、過酷な環境に身を置く野生動物も無条件に安心して過ごしている場所がある。

それは、生まれて間もない赤ちゃんの頃、巣の中で親に守られているとき。

それを思えば、付知峡のように「大自然」を全身で感じつつ、安心してのんびりもできる場所というのはまさに「揺りかご」という表現がふさわしい。

「大自然の揺りかご」という言葉は、まさに言い得て妙だ。

こうしてまたひとつリリさんのさりげない聡明さに気づいて惚れ直してしまうのであった。

「揺りかご感」のヒミツとして、この広々とした木道が良い仕事してるんだろうな、と思う。

もし横幅が半分の広さだったら、あるいは段差が険しかったら、「自然」の圧が勝っていたかもしれない。

バリアフリーとまではいかないけれど、段差はゆるやかで歩きやすく、ピクニック気分で安心して散策することができる。

木の板もよく手入れされていて、濡れた状態でも滑りやすいということもない。

(森の中では、手入れされていないとあっという間に苔むして滑るようになってしまうのだ)

山の中の広大な公園がここまで綺麗に整備されているのは、つまるところこの場所が「大人気」だということに他ならないだろう。

実際付知峡は、全国的にはあまり知られていないけれど、東海では周囲各県から大勢の人が訪れる「ローカル大人気スポット」なのだそうだ。

さて、いよいよ休憩所へ上がってみよう。

主人公が座っていたのはこのあたりだろうか。

自分も少し座ってみよう。

かなり濡れているので、ビニール袋を敷いて…………

・

・

・

……きっとあの階段からリリさんが上がってきたんだろうな。

あるいはこっちの階段かな。

・

・

・

あのときの主人公のように、目を閉じてしばらくぼーっと過ごした。

この旅の道中は思い返してみれば常に時間に押され、急いでいたように思う。

睡眠時間を削ってとにかく一分一秒でもたくさん、色々なものを見たい、体験したいと。

でも良い機会だ。

こんな風にのんびり過ごす時間も大切にしよう。

……セミの声がすごいなぁ。

ミンミンゼミの大合唱。

しばらくそうしていると、はるか遠くから人の声が聞こえた。

がやがや。

時刻をみると八時過ぎ、そろそろ人が増え出す頃かな。

次はどっちに行こうか。

奥の方へ進んでみた。

揺れる吊り橋。

ここは風雨来記4作中で、主人公がリリさんと未来について話した場所だ。

足下をよく見ると、当時よりも板が新しくなっていた。

改装されたようだ。

リリさんのイベントでは主人公のバンダナを探すためにここで引き返しているけど、この先にももうひとつ吊り橋がある。

そこまで行ってみよう。

先ほどよりも大きな吊り橋。

川面からの高さもあって、先を歩いていた小学生らしい子供達はきゃーきゃーと大喜びしていた。

この先はキャンプ場に続いている。

途中に「仙樽の滝」というのがあるそうだが、今は工事中で通行止めになっていた。

引き返して、さっきの分かれ道を今度は「不動滝」のある方向に行ってみよう。

付知峡の起点「不動滝」

こちらも雰囲気の良いデザインだ。

無味乾燥ではない、風景に調和した木と石の中間のような素材感の階段がつづら折りで続いている。

先述の人工滝、観音滝。

人工ゆえ滝壺がない……代わりに下の岩岩にぶつかって、飛沫をあげながら幾十もの小さな滝に分岐していて、これもまた風情がある。

それにつけても、水が綺麗だなぁ。

その先に「不動滝」があった。

こちらの滝は天然の滝だ。

すごい勢いの水流が岩盤をえぐるように噴出している迫力のある滝。

だが、派手な観音滝に比べるとそれほど落差はないため、ちょっと目立たない。

不動滝の存在に気づかなかったのか、観音滝だけ見てそのままUターンしていく観光客もちらほらいた。

にもかかわらず、先ほどの分岐点の看板に「観音滝」ではなくこの「不動滝」が優先して書かれていたのはおそらく、「観音滝が後から作られた観光スポット」だからなのかな……

などとこのときは考えていた。

・

・

・

四阿まで戻ってくる。

この休憩所は不動滝と遊歩道の分岐点にあるので、付知峡を巡る中で必然的に何度も通ることになるのだ。

ふと、建物横の白い旗……いや幟(のぼり)か、に目を止める。

風雨来記4作中でもこの奉納のぼりがかかっていたな。

緑の中に、白いのぼりはかなり目立つ。

「奉納 智證霊神大前 氏子一同」

「自然の中の公園」という付知峡のイメージとはギャップのあるというか、ノリが違うというか。

これはいったいどんな曰わくのものなんだろう。

調べてみると、智證は人名。

智證霊神というのは平安時代頃に都からやってきてこの土地に寺を構えていた和尚さん「智證」のことだそうだ。

中津川の民話によれば、川の下流で暗殺された和尚さんの袈裟だけが、水を遡って上流の滝に流れ着いたため、ここにお不動を祀って供養した――と伝わるらしい。

重暗い発祥譚だが、その後、不動の滝として周辺は景勝地となっていったようだ。

つまりこの付知峡という観光スポット自体が、不動滝という古来からある観光地を起点に開発された場所ということになる。

なるほど、思い返してみれば……

入り口の看板に、「ようこそ付知峡へ」ではなく「ようこそ不動滝へ 不動明王参道」と書かれていたのは、そういうことだったのかと合点が行く。

「付知峡」という地名は本来もっともっと広く、周辺の峡谷全体を指すそうだ。

自分が付知峡と思っていた場所は「広い付知峡エリアの中にある、不動滝のある公園」というのが正確らしい。

実際、入り口の看板が立てられた時代は、ここは「不動滝」と呼ばれていたのだろう。

中津川観光協会のページではここを、

「県立自然公園 付知峡」内の「不動公園」

として位置づけていた。

一方で、ネットの観光ガイドやマップでは、不動公園の名は出てこず「付知峡」として紹介しているものが多かった。

近年になって「付知峡」呼称の傾向がどんどん進んでいるようだ。

↑付知峡は、かなり広い峡谷だ

付知峡で名を統一した方が分かりやすい、呼びやすいといわれればその通りかもしれないが、おかげで今回自分は「この観光地が不動滝から始まったという情報」をあやうく取りこぼすところだった。

単に人気の絶景スポットというだけではなく、「実は平安時代から歴史がある景勝地」という記憶が薄れてしまうのはもったいないので、もうちょっと不動滝の重要性を前面に推しだしてほしいと思う。

いや、あるいはもしかしたら。

長い歴史があるとはいっても不動滝の伝承は決して「楽しいもの」ではないので、現代の観光イメージ的にあんまり積極的にはアピールしたくない……みたいな意図があるのかもしれない。

先述した中津川の民話をもう少し詳しく拾うと、

平安時代の終わり頃、このあたりに都から逃れてきた落ち武者の集落があり、そこで寺の住職をしていた智證という僧が、金目当ての村人に身ぐるみ剥がされて川に捨てられたという。

そして、着ていた袈裟が川を遡って滝まで流れ着いたのでお不動さんを祀って僧を供養したというのが、「不動滝」の始まり―― ということだ。

(他の伝承では、元々この滝は密教修験者の修行場となっていて、修行しに来た紀州の行者が不動明王を祀ったのが発祥とも言われている)

そう考えると、現代の明るい観光イメージの象徴となっている「観音滝」と、過去からの歴史を密やかに繋ぐ「不動滝」の二本立て、というのは意図したものかはさておき良い対比になっているのかもしれない。

付知峡の近くには智證和尚を祀る智證霊神社があるという。

四阿の奉納のぼりはそこの氏子さんによるものだろう。

ネット地図には載っていなかったが、以下のあたりらしい。

次に付知峡を訪れる際は探してみようかな。

・

・

・

再び、先ほどのテラスへと戻ってくると、ベンチに腰掛けて休憩した。

空は明るく、雨が降る気配はない。

今日はこのあと、馬籠宿まで走るつもりだ。

天気次第だがうまくいけば、その先の坂折棚田まで進めるかもしれない。

この旅もいよいよ後半に差し掛かってきた。

とはいえ行きたいところはまだまだある。

最後までめいっぱい楽しみたい。

駐車場まで戻ってくると、入り口のお店が開店していた。

お店の人についつい、このトマトは地元産ですか?と聞いてしまった。

観光地あるあるで、実はスーパーで買った遠い産地のトマトですということが割と多かったりするからだ。

別にそれを悪いことだとは言わないけど、ちょっとがっかりしてしまうのも確かで。

多少高くてもいいから、せっかく食べるならその土地の味を楽しみたい。

地元産だそうだ。

はちきれそうなトマトをひとつ買って、その場でかぶりつく。

少しかわき始めた喉に甘酸っぱい果汁が染みる。うまい。

ふと振り返ると、空に青空が広がり始めていた。

江戸城と皇居と護山神社

付知峡から国道に戻ってくると、付近にある「護山神社」にも訪れてみた。

もりやまじんじゃ、と読む。

駐車場が、だだっ広い。

中央右よりにぽつんと見えるのが自分のバイク。

護山神社の駐車場がどれだけ広いか分かるだろう。

神社の境内も広くて、なんとなく普通の神社とは配置というかレイアウトも違う気がする。

この広大なスペースの使い方は、風雨来記4作中でも説明されていた、護山神社の特殊な成り立ちによるものだろうか。

護山神社はその名前通り「木曽の山々と自然の恵み」を祀っている。

今も、山や草木を生業とするひとたちに信仰されているそうだ。

社の背後には木々があって、さらにその向こうには深い山が広がっている。

護山神社の奥社(発祥地)はその山中にあるそうだ。

神社を建てることになったのは、江戸城の「西の丸」※が火災で焼失した(台所からの出火)ので木材を調達するために木曽の木々を大量伐採したことに端を欲している。

※西の丸…江戸城内に、本丸とは別に家康が作った第二の本丸。将軍の世継ぎや引退した元将軍が暮らす御殿、あるいは本丸が火事になったときの予備として使われた

江戸幕府の指示・尾張藩の指揮により1840年に奥社が建立、1843年に祭祀や参拝の利便性を考えて現在の場所に本殿が建立されている。

元々この一帯の山々の木は「伊勢神宮のためのもの」で、それ以外の目的で伐採すると祟りがあると地元で伝えられてきたそうだ。

案の定というか伐採直後から天変地異や怪奇現象が続出したため急遽護山神社を建立した――とされているが、1838年に伐採して1840年に神社建立というのは流れがスムーズすぎるようにも思うので、もしかしたら最初から神社建立は計画の中に織り込み済みだったのかもしれない。

必要な開発と信仰・自然保護への折衷、そして地元住民への説得案(福利厚生)として、「どうしても必要だからここの木を切らせてもらうけど、立派な神社を建てるので許してね」的な感じで。

それ以降実際に、この護山神社は尾張藩において非常に重要な社として崇敬されていた記録が残っているそうだ。

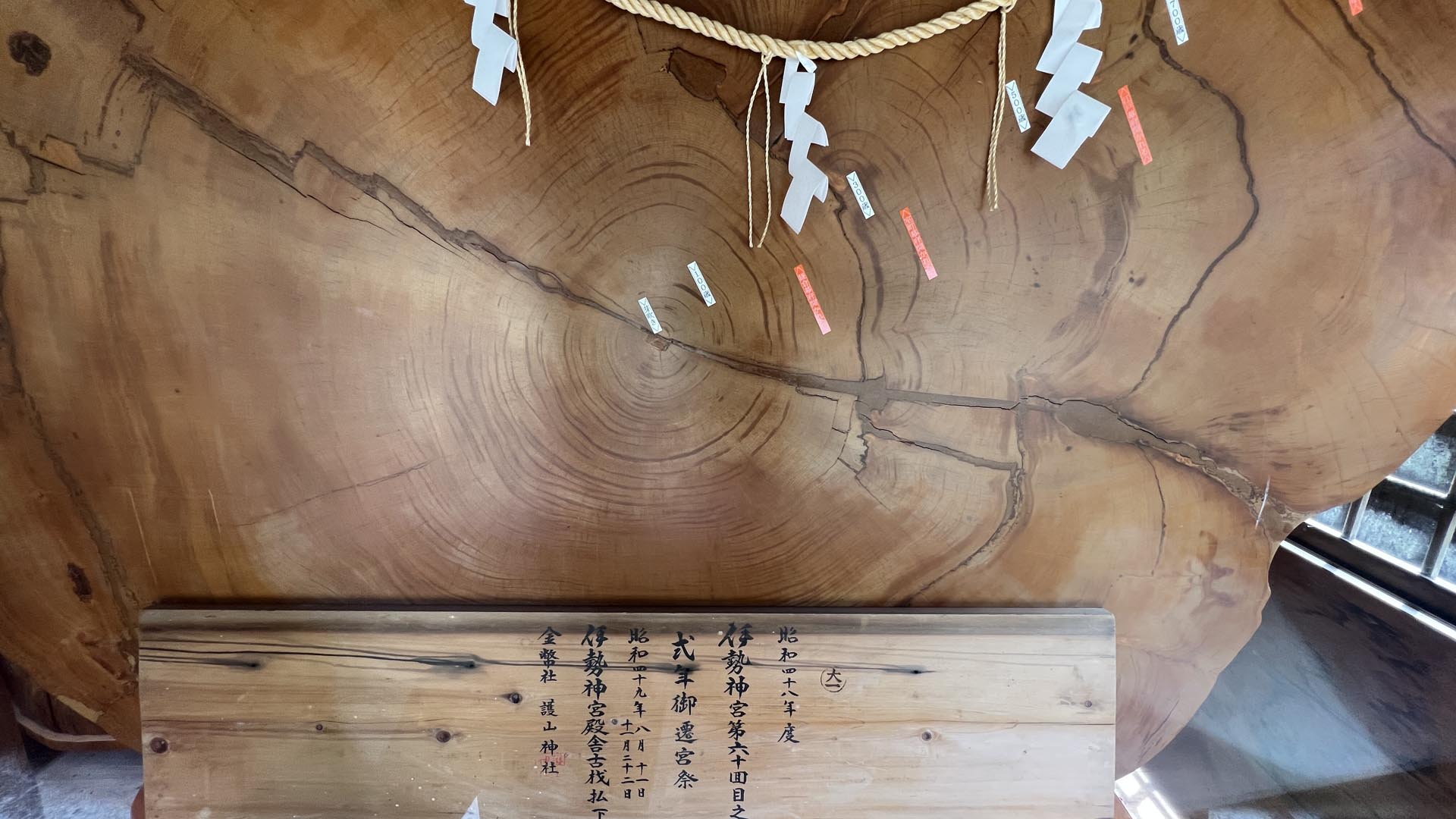

しづちゃん編でもピックアップされていた大ヒノキは、元々はこの神社の境内に立っていた。

「1838年に尾張藩の勘定奉行がこの大ヒノキを神木とした」と説明に書かれているが、ここに神社が建てられたのは1843年。

その五年も前に大ヒノキが神木として祀られたというのは、まるで前もって「神社を建てる場所」を検地・確保していたかのようだ。

護山神社ができる前から、ここは尾張藩にとって特別な場所だったんだろうか。

確かに、護山神社本殿がここに建てられたのが1843年なのであって、それ以前どうだったかはわからない。

もともと特別な場所だったから、護山神社を建てるならここに――という流れがあったのかもしれない。

それにしたって1838年というのはタイミングが良すぎてやっぱり、徳川幕府が木曽の山で大量伐採すると決めたときにすでに、「山の神を祀る神社を建てる」という取り決めが幕府と尾張藩との間にあったように思えてしまう。

……ふと思ったけど、ここからわざわざ江戸まで大量の木を運んだのか。

それってめちゃくちゃ大変じゃないか。

山の中から切り出して、麓へ降ろして、目の前を流れてる付知川に浮かべて、舟で引いて木曽川経由で伊勢湾まで出て……

大木なんて江戸近郊にもたくさんあったんじゃないかと思ってしまうけど、どうしても、ここの木でないとダメな特別な理由があったのかな。

もしくは、関東の大木は本当にもうすっかり採り尽くしちゃっていて、リスクを承知でここの木を使うしかなかったのか。

そっちの方がありそうだ。

「木を採り尽くす」なんて途方もない話のように思えるけど、人間文明の樹木消費のスピードは半端じゃなく、ローマ帝国が滅んだのは材木不足だったという話もあるくらいだ。

江戸も、長く続く中で人口が集中して色々限界だったのかもしれない。

詳しく調べてみるとまた色々発見がありそうだ。

ところで、ここの木を使って再建した江戸城西の丸のその後だが、わずか30年後の1868年6月にまたまた火事で消失。

ちなみに本丸の方も消失していたのだが、そちらは放置されて、西の丸が優先的に再建された。

幕末の頃は、西の丸がメイン御殿として使われていたようだが、だからといって本丸を再建することすらできなかったというのは本当に木材不足が深刻だったことが伺える。

このタイミングで江戸時代が終わって明治に。

天皇が江戸城を使うことになる。

皇居が今も江戸城の本丸ではなく、西の丸にあるのはこうした経緯があるからで、もしその時本丸が健在だったなら、当然のことながら江戸城本丸が「皇居」になっていただろう。

参拝しながら歩いていると、空がさらに明るくなり、日差しが差し始めた。

太陽の光を浴びて、世界がパァっと色鮮やかになる。

昨日まで「雨」予報だったとは思えないほどの、カラッとした快晴だ。

アスファルトがあっという間に乾いていく。

少し考えて、決めた。

付知峡へ戻ろう。

彩度、付知峡

せっかくなので「晴れの付知峡」を見たくて、戻って来た。

時刻は午前11時。

駐車場はすでにいっぱいになっている。

すごい人気だ。

日差しのある/なしは、写真撮影においては全く別の印象を生む。

基本的には日差しがない「くもり」の方が上級者向けだ。

はっきりとした陰影や色彩がつきにくい分、良い写真を撮るために繊細な画作りが要求されるため。

逆に、晴れて陰影のはっきりした日は、印象に残る写真になりやすい。

青空の下太陽光に照らされて、トマトや丸木が良く映えている。

強い陽光によってできるメリハリのある風景。

ああ、夏だなぁ、と呟いてしまう。

例の四阿の横を通り過ぎて――

あのテラスに戻る。

うあー。

思わず声がもれた。

木漏れ日がきらきらと揺れて、すごく綺麗だ。

ふと足下を見ると、木製のテラスの床から音もなく白い湯気が無数に立ち上って消えていく。

陽の光で水分が蒸発しているのだ。

ものすごい勢い!

ベンチも机も、表面に触れてみるとすでにからりと乾いていた。

つい数時間前ここを訪れた時はじっとりと湿っていたのに。

あらためて、太陽のエネルギーはすばらしい。

朝靄のしっとりした付知峡もよかったけど、自分はこっちの、パキッと色鮮やかな晴れの空気が好きみたいだ。

・

・

・

階段を降りて、あらためて周囲を散策してみよう。

吊り橋から川面を見下ろすと虹が出ていた。

周りの暗さとの対比がとても美しい。

思わず立ち止まって見入ってしまった。

折り返して、今度は不動滝・観音滝の方へ向かってみる。

不動滝にも陽が差し込んで、水が宝石のように輝いている。

岐阜をあちこち巡ってきたけど、ここの水もどこにも負けない美しさだ。

さっきも綺麗に見えたけど、やはり日が当たると大きく印象が変わる。

「水がとうとうと流れる」という表現があるけど、なるほどと思ってしまう。

さらさらでもじゃぶじゃぶでもなく、まさに「とうとう」という感じの流れっぷり。

透明なぶんその質量というか重たさというか存在感を強く感じられる気がする。

さっきは観音滝の方が目立つ……と思ってしまったけど、あらためてこうして見ると、不動滝の素晴らしさが際立つ。

水の碧さと周囲の岩の無骨なグレーの対比もたまらない。

もちろん、観音滝は観音滝でまた美しい。

虹をまとう観音滝に、周囲から歓声が上がっていた。

夏休み中だからだろう、子供連れの家族の姿が多くてにぎやかだ。

こういう雰囲気もいいなぁ。

もう一度テラスへ。

すっかり乾ききって、朝の濡れ具合が幻のようだ。

このテラスはメインの散策路から外れているせいか、自分がいる間誰もこなかった。

ずっと独り占め状態。

大自然のゆりかごを思う存分堪能した。

・

・

・

ずいぶん長居してしまったが、そろそろ出発しよう。

次の目的地は馬籠宿だ。

いやぁ、こんなに良い天気になって良かったなぁ!

今日も最高の旅になりそうだ!

・

・

・

あまりにも素晴らしい快晴だったから、根拠もなしにこれがずっと続くと思い込んでいた。

今日は本来、「雨」予報だったことをすっかり忘れていた。

次回、豪雨の馬籠編。

コメント