風雨来記4を初プレイしたとき、「寺尾ヶ原」という隠しスポットを発見してからずっと「花見に訪れたい」と思っていた。

山の中に突然広がる、長い長い桜並木。

この景色がいっぱいの桜の花で覆われる……。

それはいったいどんな風景だろう。

そこに立って、どんな気持ちになるだろう。

振り返ればいつも、そんなふうに想像することが自分にとっての旅の出発点だったと思う。

実は2022年の岐阜の旅で偶然ここを通りがかった(当時はどこにあるかも知らなかったのでびっくりした)ことはあったものの、花見の時期に来てみたいという思いは募るばかり。

そして、風雨来記4初プレイから約4年たった今年、2025年春。

ちょうど仕事の休みと桜の満開予想日が重なっていたので、勢いに任せて日帰り花見ツーリングに出発したのだった。

京都―岐阜、往復約450キロ。

いつも通り、道中気になる場所へ立ち寄りながらの春の旅となった。

写真を中心に振り返ってみよう。

大野町花田川桜ロード

朝3時に起床してバイクに荷物を積み込み、4時過ぎに京都市内を出発……したのはいいものの、10分ほど走ったところでいきなりガス欠。

幸運にも、最近は少なくなってきた24時間営業のガソリンスタンドが偶然そばにあったので事なきを得た。

通常の燃費ならあと50キロは走れるはずだったのに、最近、渋滞気味の市内走行を繰り返していたからか、あるいは寒さでバッテリーが弱っていたのか、燃費が大きく落ちていたらしい。

普段はリッター24~25キロなのが、21キロ程度の計算だ。

人里離れたところでガス欠していたら今日のツーリングは中止になっていたかもしれない。

不幸中の幸い。今後はより早めに給油するようにしよう。

気を取り直して、岐阜を目指し琵琶湖沿いを北上。

これが思った以上に寒い。

気温は10度前後。

湖からの風が強く、体温を奪われる。

念のために真冬用の服装で来たのにそれでも手先から冷えがくる。

途中コンビニでホットコーヒー休憩を挟みながら、二時間半ほどで岐阜へ到達。

一路、寺尾ヶ原を目指した。

途中、道の脇に綺麗な桜並木を見つけて立ち寄ってしまう。

場所は岐阜市の大野町あたり。

整備された小川沿いに片やシダレザクラ、片やソメイヨシノがはるか遠くまで並木を作っている。

まだ早朝ということもあり、自分の他にはカメラを構えたご夫婦が一組だけ。

外部から人を呼ぶための観光名所ではなく、地域の人が楽しむための花見スポットなんだろうけど、とても素晴らしいロケーションだ。

立ち寄ってみてよかった。

帰ってから調べてみると、ここは「花田川桜ロード」と名付けられていて、大野町随一の花見スポットとして地域で愛されているそうだ。

大野町は風雨来記4作中で言うと、野古墳群があるところ。

はるのおがわは サラサラいくよ

なんて童謡をついつい口ずさんでしまう。

桜だけでなく、菜の花の黄やナズナの白とのコラボレーションも素敵だ。

しばらく桜を堪能したあと、再び走りはじめた。揖斐川沿い※に北上していると、道ばたに可愛らしい花が咲いていた。

※揖斐川だと思ってたが帰ってから調べたら根尾川だった

可愛らしい下向きの花。

ぱっと見は「すずらん」に見えるけど、ちょっと違う気もする。

葉のかたちはスイセンに似ている。

花の先端付近に緑の粒模様があるのが特徴的だ。

ネットで調べるとこの花はスノーフレークというらしい。

和名はそのまま「スズランスイセン」。

いや本当にそのままのネーミングだ。

日本在来種ではない園芸品種だそうなので、誰かがここに植えたのかな。

このスズランスイセンの生えているあたりから北を見ると、山に輝く巨大な「黒い鏡」が見える。

京都から郡上、飛騨方面へ行くときはこのルートが最短になるので過去何度も通って、この「鏡」は自分にとってすっかり馴染みの風景というかランドマークになっている。

今回も「ここ」を経由するのが最短距離のようだ。

それを目指してバイクを走らせると……例の風景が出迎えてくれる。

通り過ぎて寺尾ヶ原を目指す。

・

・

・

寺尾ヶ原千本桜

ソーラーパネル群のあるところから走ること30分。

急に道路を走る車の密度が増えて、その流れに乗ってうねうね曲がる峠を越えると、桜がぽつん、ぽつん、いきなりどばーっ! と並木になって出迎えてくれた。

桜のトンネルの下を駆け抜ける。

気持ちいい!!

桜の密度に比例して、道路を横断する歩行者も増える。

ゆっくり、ゆっくり、安全運転。

端から端まで5分くらい。

長い長い桜並木だ。

一度走り抜けて、また戻ってくる。

そうやってバイクからの桜を楽しんだあと、今度は歩いて散策することに。

約2キロの並木区間に大きな駐車場がいくつかあって、余裕を持って停められるようになっている……が、いちばん桜が綺麗で飲食も出来る真ん中の駐車場だけは車の順番待ちが発生するくらい混雑していた。

公衆トイレのそばに、寺尾ヶ原千本桜の成り立ちが記された看板があった。

昭和26年にバスが開通したことを記念して寺尾地区の人々が300本の桜を植えたのが始まりだそうだ。

寺尾ヶ原に限らずここに来る道中も、ちょっとした道ばたや堤防、空き地、田んぼの横など人が暮らす身近なばしょの至るところに桜が咲き誇っていた。

山の桜は自然に自生しているものだろうが、里の桜はほぼすべて何らかの目的をもって(花見のためとか、何かの記念とか)人の手によって植えられたものだろう。

桜の数だけ、そこに人の想いがある。

それを想像すると、人の行動の積み重ねの壮大さに気が遠くなるような、なんとも不思議な気持ちになった。

せっかくなので、端から端まで自分の足でも踏破してみた。

一方通行の道と道の間に歩行者専用の遊歩道が備えられていて歩きやすいものの、桜の花に見とれてついつい車道に出てしまわないよう気をつけないといけない。

・

・

・

2022年、夏来たときは下のような風景だったのが……

今日はこんな感じだ。

しばらく歩いて小腹が減ったので、茶屋に立ち寄る。

選んだのは桜もち。

ピンクの色合いで勘違いしそうになるけど、これはおもち部分に桜が入っているわけじゃない。

このお菓子の「桜」たる所以は「葉っぱ」にある。

「桜の葉の塩漬け」を巻いたもちだから「桜もち」なのだ。

桜の葉はもともと無臭だが、塩漬けにするとさくら特有の香りを放つようになる。

塩漬けにするにはどんな桜の葉でもいいわけじゃなく、やわらかくて口当たりのよいオオシマザクラの葉が使われることが多いのだそうだ。

桜もちには関西風と関東風があって、形が全然違う。

ここのは関西風だ。

満開の桜を見ながら、甘~い幸せをゆっくりと味わった。

たくさん歩いたこともあって、今まで食べた桜もちの中でいちばんおいしかった!

・

・

・

桜並木の途切れるあたりで、唐突な「きのこの山・たけのこの里」の森という看板が立っている。

このあたりは、2023年から明治グループが岐阜県や周辺自治体と協力して森林保全活動をしているらしい。

https://www.meiji.com/sustainability/topics/2024/20241216_01/

https://www.city.seki.lg.jp/0000019781.html

きのこは良いとしてたけのこの方は森林保全・自然保全というテーマ的にいいのかな?

たけは外来種なので里山にあるのはいいけど、森に生えたら周辺の自然がやばいというか……。

……まあ細かいことはいいか。たけのこの里おいしいし。

板取川 小倉右岸堤防桜並木

寺尾ヶ原のあとは、粥川谷の矢納ヶ渕を見て、川浦渓谷を経て南下、モネの池、根尾……という風に巡ろうかと思って走り始めた。

その矢先、板取川沿いに桜並木を見つけてまたストップ。

見た限りでも数キロは続く長い長い桜並木だ。

検索すると特に観光地というわけではなく、単に地域名が小倉なので小倉右岸堤防と呼ばれているらしい。

ゆるやかなカーブに隙間無く桜、桜、桜。

これまたすごい!

人だらけだった寺尾ヶ原と違ってこちらは端から端まで見渡しても10人くらいで、とても静かな環境。

穴場スポットを見つけてしまったかもしれない。

ここでもついつい1時間ほど過ごしてしまった。

良い場所と出会えたな-。

・

・

・

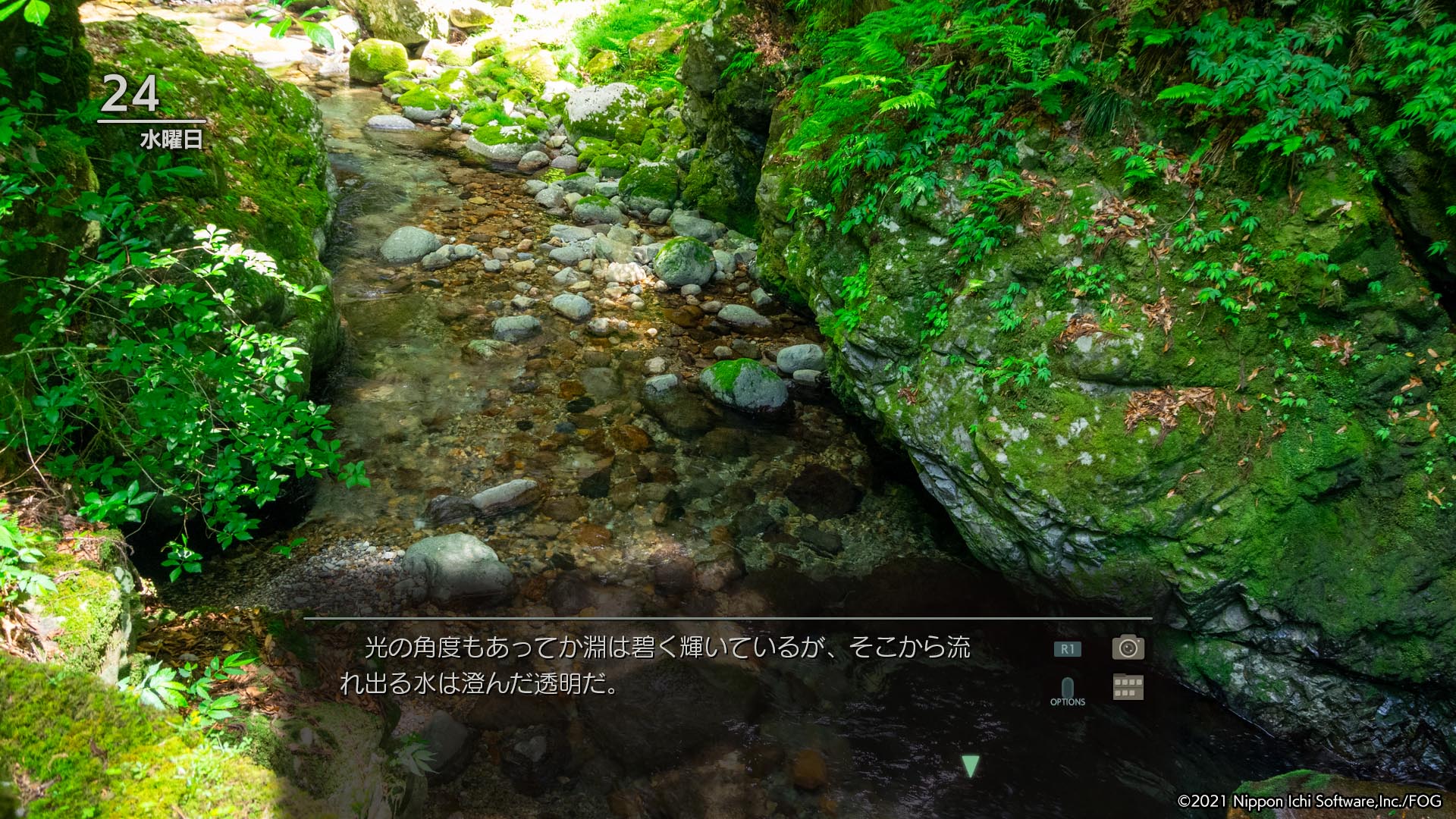

粥川谷 星宮神社・矢納ヶ渕

今回、前々から訪れたいと思っていた星宮神社の矢納ヶ渕にも立ち寄ってみようと思っていた。

風雨来記4作中ではしづちゃん編で終盤にイベントがあるほか、通常取材でも二回目以降の記事の評価が400いいね前後と高めという印象的なスポット。

できれば午前中に訪れるつもりだった。

以前、風雨来記4の監督さんがSNSで「ゲーム作中のように矢納ヶ渕の水面に太陽光が差し込んで綺麗なのは太陽が高い位置にある限られた時間だけ」というようなことをおっしゃっていたからだ。

しかし――今回、自分が散々寄り道した結果、矢納ヶ渕到着は午後二時をまわったころだった。

それでも一縷の期待を持って、歩を進める。

ぺこりと頭をさげてから鳥居をくぐった。

明らかに太陽の位置は下がり始めているけど……どうだろう。

黒々とした渕がそこにあった。

暗いけれど、深い深い碧に目を奪われる。

青い水と、苔むす緑。

とても厳かで美しい光景だった。

光が差したときの映像を前もって知らなかったら、この風景だけで大満足していたと思う。

どういう理由でこの窪地のような、古井戸を大きくしたような、不思議な形の渕が出来たんだろう。

訪れてみてその独特の地形に強く興味を引かれた。

10分くらい滝の音を聞きながらその場で物思いにふける。

……よし。

ここにはまた、あらためて来てみよう。

次こそは午前中に。

矢納ヶ渕から歩いて1分ほど、星宮神社で参拝していく。

本殿がすごく立派だ。

風雨来記4作中で紹介されたように、ここを含む高賀山周辺は「さるとらへび」退治の伝説が残る場所。

伝承に関係する神社やスポットがたくさんある。

今回はあくまで花見ツーリングなので深追いはしないけれど、矢納ヶ渕とあわせて、また訪れようと思っている。

絶景と雪渓

次の目的地は川浦渓谷だ。

風雨来記4OPのトリを飾ったあの湧き水「吾妻清水」がある場所。

風雨来記4作中では粥川谷から川浦渓谷へ行く場合東から迂回していたけれど、地図をよくみると林道でショートカットもできるようだった。

ちょっと険しそうな峠越えの林道だけど、今日は天気も良いしこのルートで行ってみよう。

勾配は厳しめだったものの、路面状態は悪くない。

問題なく峠まで上がってくることができた。

路面がここから未舗装になっている?!と思ったけど、右は採石場に続く工事車両用道路で、左側の下り道が正規ルートだった。

砂をかぶっているので一見未舗装に見えるけど、よくみればちゃんと舗装されている。

ほっと安心した。

そばには神社があったので手を合わせて置く……ふと、右側に階段があるのに気づいた。

遊歩道になっているようだ。

なんとなく歩みを進めてみる。

さっきの神社のご神体はこの巨石群なのかな。

以前このあたりについて調べたとき、高賀山周辺にはたくさんの巨石群とともに縄文時代の遺跡が多いというような話を聞いた気がする。

ふと、例のさるとらへびの伝承もこのあたりに縄文以前から暮らしていた山岳民族との対立が元になっているのかななんて思った。

視線を横に向けると絶景が広がっていた。

白い雲がたなびいているのかな……と思ったら、違う!

あれ、雪をかぶった山だ!

乗鞍とか、穂高連峰とかだろうか。

山に詳しくないから同定できないけど、とにかく遠く、高い山々がパノラマで連なっている。

散策していると、「私有地につきここから先立ち入り禁止」と書かれた柵に出くわした。

十分景色は堪能できたし、ここで引き返そう……

そんな風に思っていたところで、工事車両のダンプカーが通りがかった。

軽く会釈するとドアの窓が開いて、運転手のおじさんが、

「どこから来たの?」

と聞いてくる。

京都からと答えてこれから川浦渓谷へ向かうつもりだと言うと、

「それだったら良い道があるよ」

と親切に教えてくれた。

その道への入り方が少し分かりづらかったため何度か聞き返していると、

「助手席、乗りな」

ダンプの助手席に揺られて案内されたのは、バイクを停めていた場所からすぐ近く。

元々のルートからは真横に外れる方向で砂利道が伸びていた。

「未舗装……ですか……。自分のバイクじゃ厳しいかなぁ」

「そのバイクなら行ける行ける。道は舗装になったり未舗装になったりだけど、上まで上がったらあとは舗装路だから大丈夫だよ」

「うーん」

「すごい絶景だよ。乗鞍、穂高、立山、槍、薬師、剣、恵那、全部見渡せる。で、その道をさらに進んだらタラガトンネルの入り口までショートカットできる。そうしたら川浦渓谷までも行きやすいよ」

「そんなにすごい景色ですか!」

「ああ。ダメだったら戻ったらいいさ。じゃあ俺は行くな」

ダンプはあっという間に去っていった。

まあ確かに、ダメだったら戻ったらいいか。

……よし。これも何かの縁だ。

速度を出さずにゆっくりと慎重に行ってみようか。

そう決めて、大きめの砂利が転がる急勾配の坂道をゆっくりと走り出す。

砂利というには大きな、ゲンコツより大きな石をスラロームしながら、なんとなく……嫌な予感がした。

・

・

・

崩落した石や岩の間を縫うように進む。

なんか特撮映画の背景みたいな荒涼とした風景だ。

オフロード車なら余裕だろうが自分のバイクだとものすごく注意して走らないと石にハンドルをとられて危ない。

どうしても通れないところは一度バイクから降りて人力で岩をどけて道を作った。

これはさすがに、人が通行することを想定していない道だと分かる。

ここで引き返すべきかもしれない。

しかし引き返すとしても、ここまで荒れた急勾配のワインディングを下るのは正直怖い。

ブレーキ操作を誤れば勢いのまま道から飛び出してしまう。

ここまで来てしまった時点でけっこう詰みなのでは……判断をミスったか。

ダメだったら戻ればいいという考え方は甘すぎで、「本当にダメな状況というのは戻ることすらできない」と考えるべきだった。

おじさん、話が違うよー……と一瞬泣き言を言いたくなるけれど、判断して選択したのはあくまでも自分だ。

これは自分の責任。

それに、おじさんの言っていた通り、ここからの眺めは確かにすばらしい……

進むリスクと戻るリスクを天秤にかけて……、決めた。

もう少し先まで進んでみることにする。

転がってる石を踏んでタイアがパンクしたりとか、振動で電装系がやられたりとかしたら終わりだ。

とにかく無理はせず、路面の状態に注意しながら1速でゆっくりゆっくり進もう。

元のルートを走っていればもう今頃川浦渓谷に着いていたかもしれないけれど、もう今日は予定を変更して、ここから無事に帰ることが第一目標だ。

・

・

・

後半の路面状況はさらにひどいものだった。

歩くようなスピードで走ってもぽんぽん車体がはねる。

やっとの思いで峠道を上りきり、舗装路に辿り着いた。

綺麗に整備されたアスファルトの感触がハンドルごしに心地よい。

舗装路、最高だ……

ほっとして、一旦バイクを停めた。

標高がずいぶん上がって空気が冷たい。

昨年ゴールデンウイークの、北海道を思い出した。

ちょうど同じくらいの気温と湿度だ。

同じなのは気温湿度だけじゃなかった。

ふと道の先を見ると、道ばたに雪が残っていた!

4月の岐阜、それも美濃で雪が見られたことに、思わずテンションが上がり疲れが吹き飛ぶ。

今回は甘い考えからルート選びに失敗してしまったけど、珍しいものも見られたし、これを教訓に次から気をつけよう。

なんてポジティブに思えた。

スマホのマップで確認するとここはもう高賀山の山頂付近のようだ。

眺めはばつぐん。

山並みの雄大さと蒼さに思わず深呼吸してしまう。

すっかりリフレッシュした気分で、再出発。

ここが山頂付近ということはあとは下るだけ。

おじさんの話だと、この道を下っていくとタラガトンネルの入り口付近へ抜けられるということだ。そこまで行けば川浦渓谷までは近い。

よし、安全運転で気を引き締めて下るぞ。

……ん?

んんん???

おいおいおいおいおい!

なんだこりゃ!

あわててバイクを停めた。

ひざの高さまでの雪がアスファルトを覆っている。

カーブの先まで50メートルくらいずっとだ。

目の前の現実が受け止めきれず、ひとまずバイクから降り、歩いて先を見に行ってみる。

雪に覆われているのが一部だけなら、雪かきして道を作れば通り抜けられるかも……

なんて淡い期待をしていると、すぐに雪は途切れてアスファルトが顔を出す。

お、ここから先は雪はなさそうだぞ!

これならもしかして……

明るい気持ちで次のカーブを曲がると。

あ、こりゃダメだ。

標高は1000メートルを越えたくらい。

気温は8度か9度くらいだったと思う。

まさか4月の岐阜の、しかも美濃でこんな雪景色に遭遇するとは思いもよらなかった。

ここ、モネの池から直線距離で4キロほどの場所なのだ。

岐阜市内からでも30キロと離れていないのに……。

ここは高賀山の北側にあたる。

今でこそわずかに夕日が差しているが、太陽の高さが低い冬の間はずっと日陰だったんだろう。完全に根雪となっていてまだまだ溶ける気配はない。

うっすらと車の轍のあとも見えるけど最近のものじゃなさそうだ。

あきらめてバイクの所に戻って来た。

バイクを手で押していけばもしかして、なんて一瞬思って試しに前輪を雪にのせてみた。

その瞬間ずぼっとタイアが雪の中に埋まってスタック。前にも後ろにも動かなくなる。

こりゃ無理だ。

力一杯後ろに引っ張って抜け出すだけでも大汗かいた。

このルートは無理だ。

反対側……南側の道なら、こちら側より日照時間が長いはずだから雪は溶けているかもしれない。

一縷の望みをかけてそちらへ行ってみよう。

一番最悪なのが、南側の道も雪に閉ざされていたり、通行止めのバリケードなんかがあって通り抜けられなかった場合。

選択肢は「最初来たあの急な悪路を下る」だけになる。

それは正直避けたい…………祈るような気持ちでUターンした。

結果的には、道の反対側は雪が多いところでも道路の半分を覆っている程度で、無事走り抜けることができ、林道を抜けて県道に戻ることができた。

ほっとしつつも、深く反省した。

今回こうやって帰路につけたのは、たまたまだ。

本当にたまたま、運が良かったにすぎない。

たとえばあと一週間来るのが早かったら、南側の道も雪で閉ざされていたかもしれない。

今回の反省点は、今後に活かさなきゃいけない。

人に薦められた道だからとつい判断を曖昧にしてしまったこと。

それを他人のせいにしてはいけない。

あくまでも、自分の選択の結果だ。

判断が甘かった。

自分と、バイクの限界の見極めの意識を、今後はあらためて徹底しようと思う。

それと……以前から高賀山について色々調べたり書いたりしていたけど、机上の空論というか何も分かっていなかったと思い知った。

標高1000メートルくらい、と数字だけ聞くとなんとなく侮ってしまっていたが実際に訪れてみると思っていたより何倍も、大きく、深く、高く、怖い山だった。

またあらためて訪問しよう。

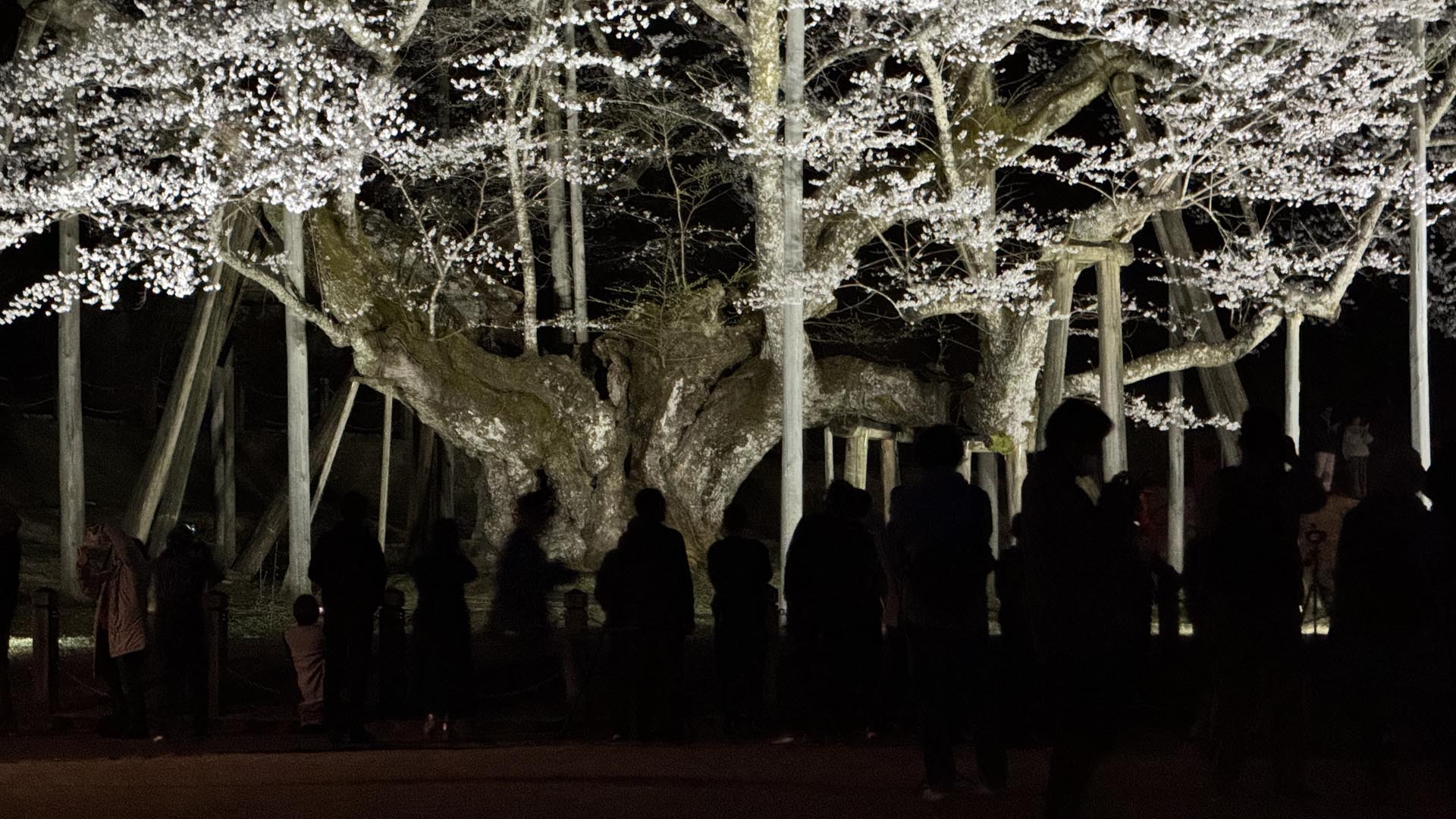

根尾の淡墨桜

高賀山から京都へ向けて西へ。

モネの池に立ち寄る時間はなくなってしまったが、それはまたの機会に。

この旅でもう一箇所、是非行っておきたい花見スポットがあった。

「根尾の淡墨桜」。

なんでも、樹齢1500年で天然記念物に指定された有名な桜らしい。

根尾は、風雨来記4では根尾谷の地震断層がスポットとして取り上げられていたが、淡墨桜もそれと同じ地域にあるようだ。

洞戸から根尾へ向かう国道418号線を走っていると、道路沿いに「淡墨桜まであと○キロ」という看板が増えてくる。20キロ以上離れたところから案内が出ていたので、とても人気のスポットということがわかる。

山の中は日が暮れると一気に寒くなる。

道路に設置された温度計では10度くらいだけど、日差しがなくなったせいで体感気温は数段下に感じる。

じんわりと体の芯が冷えていくのを感じ始めた頃、目的地に到着した。

賑わいにびっくりする。

さっきまで物寂しいくらいの山間風景だったのが、いきなりたくさんの車と人でごった返していた。

花火大会か何かの会場かと思うくらいの熱気だ。

人の流れに混じって歩いて行く。

みんな楽しそうで、自分もわけも分からずワクワクしてくる。

なんだかすごいものが見られそうな期待感。

あの遠くに見えるのが淡墨桜?

たくさんの人が密集しているのが見える。

え、待て待て、めちゃくちゃでかくないか?

横幅が30メートル近くあるんですけど!

人との対比でふと「怪獣みたい」と思った。

これまで桜の並木で感動することはよくあったけど、一本の桜でここまで魅せられるのは衝撃だった。

桜ってここまで大きくなるものなのか!

背の高さ以上に横に大きく広がる枝振りに感動した。

すごい! すごいすごい!

……これは事前情報をほとんど入れてこなくて正解だった。

写真ではこの大きさはどうしても伝わらない。

実際に訪れてこそ体感できる「すごさ」だった。

この木を見るためだけにでも岐阜に来る価値がある、と心から思った。

天然記念物として厚く保護されていてそばに立ち入ることができない、という距離感も特別な趣があって良い。

遠巻きに囲む小さな人々と巨大な桜という対比がすごく印象的だ。

淡墨桜の名の由来は、花の色が散り際に淡い墨色へ変わることからきているそうだ。

今日は満開の夜桜だった。

昼の様子も見たいし、散り際も見てみたいし、初夏の瑞々しい葉桜もきっと素晴らしいだろう。

ここにも時期を変えてまた必ず、訪れようと思った。

谷汲駅夜桜

京都へ帰る途中、道路横に絵になる光景が見えてバイクを停めた。

廃線になった駅を、当時の列車とともに保存している施設のようだ。

桜と共にライトアップされている。

廃線になったのは2001年だそうだが、きちんと手入れされていて現役の駅のように見える。

入場は自由のようだ。

花見シーズンライトアップは21時頃まで、という張り紙がある。

あと10分くらいだった。

自分の他には誰もいない。

これはすごく良いタイミングで通りがかったのかもしれない。

入り口の寸志箱に小銭を入れて、少し中を見学させてもらおう。

合法的に、安心して線路を歩ける機会は貴重だ。

夜のホーム、赤い列車、レトロなベンチ、夜桜。

なにかの物語がはじまりそうな雰囲気だ。

廃駅といえば、風雨来記4では下芥見というスポットで廃線に伴って消滅した駅の痕跡が紹介されていたけど、使われなくなった駅は普通そうなることが当たり前だろう。

ではなぜこの谷汲駅は廃線から20年もたった今もこうやって、当時の姿を保っているんだろう。

その答えはホームの隅にあった。

通路脇に置かれた古い看板には「みんなの手で残そう 赤い電車を谷汲町に保存する会」と書かれていた。

駅も列車もここに勝手に残ったのではなく、保存しようという人々がいたから今があるのだ。

おかげで自分は今日、ここを歩き、この景色を見ることができている。

今回の岐阜・花見ツーリングの締めは、ノスタルジックな列車夜景となった。

帰還

帰り道、池田のお茶街道を走ると濃尾平野の夜景がすばらしい。

ここは、去年夏に天空の茶畑こと上ヶ流を訪れる際に通った道だ。

当時昼間も素晴らしかったが夜の風景も絶品だった。

京都へはここから四時間ほどで帰還することができた。

今回の旅の記録はここまで。

またそう遠くないうちに、岐阜を訪れようと思っている。

コメント