この冬は、あまり遠出はせず、近場の京都市内を巡ることが多かった。

今回はそんな行き先で撮った写真を掲載してみる。

東山の雪

二月に雪が降った日は、東山(京都市東側)を散策。

朝は地面を白い雪が覆い、雪国と見紛うような景色だったのが、昼前にはすっかり解けてしまった。

京都市西部のランドマーク・愛宕山も、珍しく冠雪していた。

・

・

・

淀のカワヅザクラ

三月にはカワヅザクラの花見。

以前はあまりこの花に興味はなかったけれど、最近はソメイヨシノとはまた違うこの花のパワフルな華やかさが気に入っている。

撮影地は、京都市南端にある淀という町。

競馬好きの人なら、京都競馬場がある場所と言った方が通じるかもしれない。

ここは自分にとって、子供時代の一時期を過ごした故郷でもある。

ただ、自分がこの町に住んでいた頃にはこんな桜並木はなかった。

当時この水路周辺は整備なんてされておらず背丈より高い雑草が映え放題で、子供心にも遊ぶどころか近づきたくもない小さくて狭くて汚いどぶ川だった記憶がある。

これは川ではなく、水路。

大昔は船が往き来する運河だったそうだ。

このあたりでは昭和初期まで水運が盛んだった。

時代の変化で使われなくなって荒廃した場所が、今は花見の名所と言う新しい役割を与えられて多くの人を出迎えている。

ところで、カワヅザクラという名前を聞き慣れない人も多いだろう。

カワヅザクラは1955年に静岡県河津町で偶然発見された自然雑種(オオシマザクラ×カンヒザクラ)で、「一般的なソメイヨシノより一ヶ月ほど早く咲き」「花弁の桜色の濃さ」が特長のサクラだ。

そんなカワヅザクラがどうしてここで並木道になっているのか。

なんでも20年くらい昔に、淀の有志が静岡のカワヅザクラを譲ってもらって植えたのが始まりだそうだ。

自分がこのカワヅザクラ並木のことを知ったのはつい去年のことだが、昔の写真データをひっくり返したら2007年3月にこの場所で撮影したものが出てきた。

全く撮った覚えはなかったが、写真を見る限り間違いなくカワヅザクラだ。

当時の自分にとってもついつい写真を撮りたくなる、目を引く美しさだったらしい。

本当に覚えていなかったので、こういうことがあると、自分の同一性について考えてしまう。

これを撮った自分と今の自分は本当に同じ自分と言えるのか。

過去の自分について、同じ部分もありつつ別人のように思えることもある。

人間というのは生きている状態で日々細かく輪廻転生しているようなものなのかもしれない。

写真を見る限り、この時点ではまだ並木は見えない。

もしかしたらこの木が最初の木だったのかな。

サクラは枝を接ぎ木して増やすことができるから、ちょっとずつ増やしていったんだろう。

確認すると、現在では同じ木がずいぶん大きくなっていた。

ここ数年、ここのカワヅザクラの知名度が急速に上がっていて、特に外国人に大人気なようだ。

自分が訪れたこの日も数千人単位の花見客でにぎわっていたが、その六~七割は外国人だった。

「淀のカワヅザクラって知ってる?」と京都市民に聞けば九割が知らないと答える、地元ではまだまだマイナーなスポットだ。

にもかかわらず、海外からの観光客にとってはわざわざツアーに組み込まれているほど人気なのが面白い。

静かな田舎町に外国人を満載した観光バスがひっきりなしにやって来る様子は、自分がここで暮らしていた子供時代にはまったく想像もできなかった。

訪れる人はみんなとっても楽しそうだ。

日本人にとってはソメイヨシノの儚く繊細な桜色こそが「これぞ日本の桜!花見と言えばこれ!」という共通認識、固定観念がある気がするけれど、そうした先入観のない外国の人にとっては「色あざやかで写真映えする」カワヅザクラの方が綺麗に見えて好まれるのかもしれない。

自分も実際にここの並木を歩いてみて、ソメイヨシノの花見とはまた違った魅力があるな、と思った。

もっと直接的というか直感的というか原色的というか。

ワクワクドキドキする感じ、それこそリリさんの言う「キラキラでやばやばー」な楽しさがある花容だ。

ソメイヨシノと違って、散ることの儚さみたいなものも全然感じない。

むしろ、花が落ちてのぞいた緑の若葉がやたら元気いっぱいなのでポジティブな気持ちになるくらいだ。

入場料などは不要で出店や屋台などなく、ただただ水路沿い数キロに渡ってカワヅザクラの花が並んでいるだけ、という素朴な花見スポットだ。

(看板すらないので、きっと千尋くんも気に入るに違いない)

二~三月頃に京都近辺を訪れる方は、ぜひ淀の探訪も検討してみてほしい。

・

・

・

四月の花見

四月はソメイヨシノの花見。

今年の京都の桜は、去年よりも開花が一週間くらい遅かった。

見頃の期間も短めな感じがするし、桜の花も全体的に少なめな気がした。

散り始めるのも早い。

こちらは蹴上の様子。

蹴上は、京都と滋賀(琵琶湖)を水運で繋いでいた運河の史跡だ。

「蹴上げの桜」は京都有数の花見の名所なので、人が多い。

最近の京都の観光地は日本人より外国人の方が多いくらいだけど、ここは圧倒的に日本人が多かった。

サクラ以外の花も綺麗だ。

ツバキやユキヤナギが見事に咲いていて印象的だった。

それから、今回はじめて「水路閣」というスポットを訪れた。

前々から存在は知っていたもののどこにあるのか知らず、調べよう調べようと思ってついつい忘れていたのだが、今日蹴上を歩いているときにふと思い出してネット検索してみたらそこから10分ほどのところにあることが分かった。

これが水路閣。

琵琶湖疎水の施設になる。

琵琶湖疎水というのは、つまりは「巨大な水道」だ。

土の中に埋める水道管と違って、地上に露出した水道路。

明治時代に京都市内に水を安定供給するために築かれた一大プロジェクトである疎水事業は京都市民にとって義務教育レベル、小学校の社会科で習う内容だったりする。

水路閣の上を見ると、水がとうとうと流れている。

そう、この水路閣は名前通り、人間ではなく水を通すための橋なのだ。

この水は今でも京都市の大部分で上水道として利用され続けている。

疎水が滞ればたちまち京都は水不足に陥ってしまう、まさに生命線だ。

そのため京都市は琵琶湖を有する滋賀県に対し、大正時代から毎年感謝金を支払っている。

こうした関係性ゆえに、滋賀県民が京都人や大阪人に憤慨した際に「琵琶湖の水止めたろか」というジョーク?ネタがあるのだが、実際のところ疎水は「京都の水源」だけでなく「滋賀の治水」の側面を持っており、滋賀県側のメリットも非常に大きい。

元々琵琶湖の水は京都盆地との間にある山を越えられず、宇治川という名前で京都を大きく迂回して前章で触れた淀でやっと京都市に入り、淀川となって大阪湾へと注いでいた。

そうした地形ゆえに大雨台風などの際は琵琶湖流域の水が氾濫してしまうことがしばしばあったそうで、「高機能排水路」としての大きな恩恵を滋賀県は享受している側面もあるわけだ。

先述の「琵琶湖の水止めたろか」は、止めたらまずいことになるのを誰よりもよく分かっている滋賀県民の発言だからこその面白さがあるのだ。

たいへん絵になるスポットなので、大人気だった。

また早朝などの人の少ない時間に再訪したいと思う。

哲学の道を歩いたあと、今度は上賀茂へと向かった。

上賀茂は「京都が京都になる前からあったスポットを巡る」という自分の旅のテーマを考える上で非常に重要な場所で、今後繰り返し訪れたいところでもある。

今回はお花見がてらの前哨戦と言った感じで、短い時間の探訪となった。

ちょうど、入り口の金属碑が新調されているところだった。

前の碑は錆び錆びでずいぶん年季が入っている。

小さな歴史的な瞬間というか、こういう場面に偶然立ち会えたのはなんだか嬉しい。

・

・

・

実は以前自転車日本一周をして最後に京都を巡っていたとき、この神社にも来ていた……らしい。

らしいというのは、当時撮った写真は残っているし確かに「上賀茂神社を訪れた」という記憶もあるんだけどどんな場所だったか全然覚えていなかったのだ。

それもあって、今回の訪問ははじめて訪れるようなフレッシュな気分で参拝することができた。

境内にはチャート(角岩)が露出している場所があった。

これを見かけるとついつい注目してしまうのは、このチャートというものが地理的(横軸)にも歴史的(縦軸)にも「自分が旅してきた場所を繋いでいる」ように感じられるから。

このブログでは過去に何度も書いたが、風雨来記4の飛水峡や金華山はこのチャートで出来ている。

同じ材質というだけじゃなく、帯のように一続きの同じもの。

美濃-丹波帯というひと続きの同じ地層の一部という。

自分が今立っているこのチャートは、はるか東の岐阜の金華山や飛水峡と繋がっているのだ。

また、チャートは古代では石器の材料としてとても有効だったので、まとまったチャートがある場所には縄文時代や弥生時代の集落遺跡やその流れを汲む古社などが存在する事も少なくない。

ここの他にも京都で有名な神社……たとえば伏見稲荷(稲荷山)や愛宕神社(愛宕山)、石清水八幡宮(男山)などが建っているのは、チャートの山だ。

そうした関連性、関係性を見つけるたびに、チャートという石を通じて、古代からの繋がりを感じられて想像力が膨らむ。

それがこの上なく楽しい。

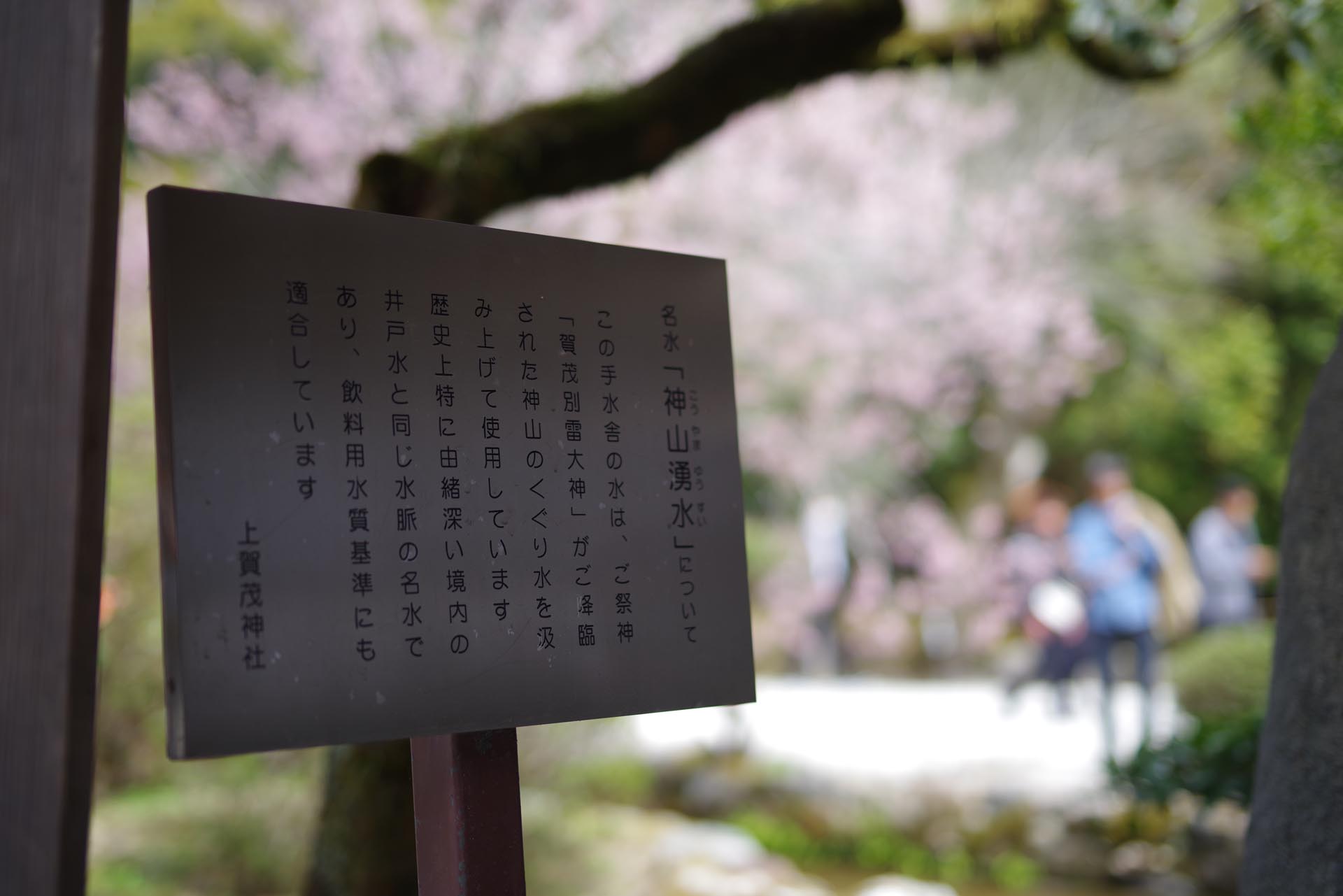

以前松尾大社で水を汲んでいたとき、同じく水を汲みに来ていた地元のおばさんから「上賀茂神社にも水を汲めるスポットがある」と聞いていつか訪れたいと思っていたのがついに実現した。

なんと手水舎の水がそのまま飲料可能なのだそうだ。

いや、湧き水をそのまま手水に使用していると言った方が正しい。

神社の原風景を感じるような在り方だ。

境内横では、この水を使ったコーヒーも飲めるらしい。

自分以外に汲んでいるひとは誰もいなかった……と思ったら通りがかった外国人のお兄さんが自分の様子を見て、ペットボトルで給水していった。

確かに、自分も前もって別の場所で聞いていなかったら、ここで水を汲もうと言う勇気が湧かなかった……というかその発想まで行かなかったかもしれない。

旅は出会いだな、とあらためて思う。

・

・

・

音を録る

風雨来記4のおかげで写真を撮るという趣味ができた。

まだまだカメラに振り回されることが多いけど、とても楽しい。

あとから撮った写真を振り返ってみると、その瞬間の気持ちとか、そこに至った苦労とかが蘇ってきて、タイムカプセルのような側面もあると思う。

それと関連することとして、今年からは新しい試みとして、旅先での音集めも始めようと思っている。

フィールドレコーディングというと大げさだけど、写真を撮るのと同じように、その場所の音を積極的に録ることで、より深く鮮やかに旅を記憶に残していきたいと思う。

コメント