島根の旅の最中、旧母里郷(現在の島根県安来市伯太町)を巡った記録のつづき。

「旧伯太町母里」、「比婆山久米神社」を経て、いよいよ「母里」地名発祥の地「長江山」の探訪を書いていく。

「めづらし」き場所

前回までも書いてきたように出雲国風土記に記載されている「母里の地名由来」は要約すると、

越の平定から帰ってきた「天下を造り築いた大神オオナムチ(大国主)」がこの土地にある長江山に訪れて、

「自分が拓いてきた国々は皇孫にゆずるが、この出雲だけは青垣のように山を巡らせて、私自身が玉のように愛でて守りつづけよう」

と語った故、ここを「文理」と呼ぶようになり、後に「母理」へ改めた

というようなものだ。

風土記はもともと漢文でつづられているため、その日本語解釈にはゆらぎが生まれる。

たとえば「玉のように愛でて守りつづけよう」という部分、原文は以下のようになっている。

玉珍置賜而守

出雲国風土記

「玉」は文字通り玉、宝玉や宝物全般を指す。

「珍」という字は、現代日本において「珍味」「珍事」「珍獣」「珍道中」などなど「めずらしさ」の中でもどちらかというと奇妙さや面白さを含んだ意味で使われることが多い言葉だ。

しかし、同じ字を使った場合でも「珍しい」とすると、純粋に希少さと貴重さを表すニュアンスになる。実はこちらこそが本来の意味に近い。

元々「珍」とは、左側の「玉=三つの玉を縦のヒモが結んでいる象形文字」と、右側の「かんざしをつけた女性の象形」を組み合わせた、「ものすごく貴重な玉(宝)」という意味の字だった。

ここから転じて、

「希少価値がある」

「優れている」

「美しい宝物」

「非常に大切にする」

「可愛がる」

「ほめちぎる」

「愛でる」

というような意味が付随・派生していったと考えられている。

まとめると「珍」とは、あらゆる漢字の中でも「最高クラスの素晴らしさ」を内包する字(だった)と言えるだろう。

日本で漢字が使用されるようになった際、この「珍」という字に和語の「めづらし(めずらしい)」という言葉があてられたのだが、「めづらし」は、「一瞬たりとも目を離せない」から来ているという。

古語の「めづらし」は、「見慣れない」「他に例がない」「新鮮である」のような意味以外にも、「愛すべき」「賞賛すべき」「目新しい」「見飽きることがない」というようなニュアンスで使われていた。

「目」にちなんだ表現は、現代でも「目を見張る」「目に入れても痛くない」「惚れた欲目」「見違える」「見直す」「目を細める」「見とれる」「目が離せない」「目をしばたたく」「目玉が飛び出る」などなど、純粋な愛情・好意や強烈な賞賛・感動を表すものが多いが、これは遠く上代、古代日本語からの傾向なのだろう。

似た言葉として、愛する・褒めるという意味の「めでる」がある。

古い言葉では「めづ」と言った。

たとえば「めでたい」という言葉も元を辿ると「めづ」の派生で「めづ」+「いたし」、つまり「めでる(賞賛する)以外ないほどすばらしい」という意味だった。

今では「めでる」「めでたい」「めずらしい」はそれぞれ違うジャンルの言葉という印象だが、ルーツは同じ、あるいはとても近いところにあったようだ。

玉珍置賜而守

出雲国風土記

編纂当時、出雲国風土記著者が文中の「珍」にどのような意味を込めたのか、その真のニュアンスは結局想像あるいは推測するしかないが、現代の一般的な解釈においては「珍でる(愛でる)」が多いようだ。

「大切すぎて目がずらせない、一瞬とも目を離したくないほど素晴らしい」というようなニュアンスで「珍でる」と読む。

つづく「置」は「一定の場所に所在する」「腰を据える」「居場所をつくる」。

「賜」は「たまう」。目上の人から目下の人に何かをほどこすこと。

「而」は「しかも」「しかして」「そして」「すなわち」のように前後の文をつなげる言葉だ。

そうして「守」る。

子守という言葉があるが、「こまもり」ではなく「こもり」で通じる。

「もり」自体に元々「まもる」という意味があるのだ。

では、まもりの「ま」とは何かというと、やはり「目」のことだそうだ。

「守」というのは、目を離さず大切にモリをすること。

まとめると、

玉(玉のように)

珍(大切にめでて)

置(とどまり)

賜(たまって)

而(そうして)

守(まもる)

だいたいこのあたりが、自分が出雲国風土記をネットで検索したり、ライトめな風土記ガイド本を読んだり、あるいは現地の案内板を見たりした中で一般的に見られた解釈だった。

だが他にもたとえば「それまで全国各地を飛び回っていたオオナムチが出雲の土地に玉(財産や宝物)を置き、この地に根を下ろして守ると宣言した」というふうに解釈する説もある。

次に向かう「玉神社」もそうで、「オオナムチが玉を置いた場所」をまつったのが始まりとされる神社だ。

それはすなわち、出雲国風土記における「母里」地名起源の地ということになるのかもしれない。

玉神社

比婆山麓からはとても近く、10分とかからず到着した。

道路に面した神社前に、自動車数台は余裕を持って止められる大きめの駐車場があった。

バイクを停めて、参拝させていただこう。

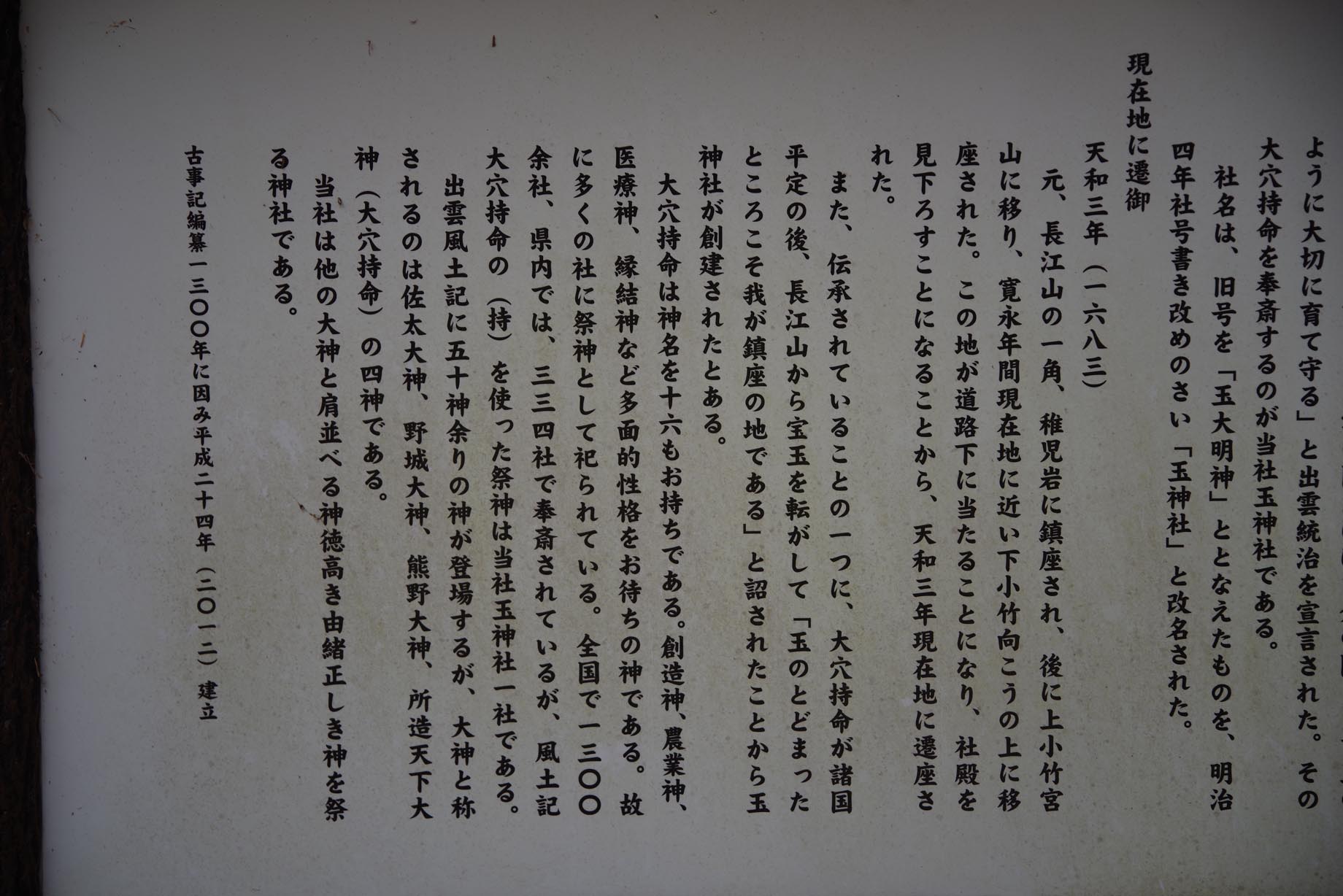

案内板に稚児岩という場所の説明が書いてある。

玉神社は、もともとオオナムチがこの国を愛で守ると宣言した場所とされる「稚児岩」にあった社が前身だそうだ。

そこは、伯耆(鳥取県)との境にある山の上の場所らしい。

実はこの時点では稚児岩へ行くつもりはなかった。

この日はこのあとまだ行きたい場所がいくつかあったので、少し先を急いでいたためだ。

鳥居をくぐり、日が差してにわかに明るい境内を進んでいき、拝殿にたどりついた。

いつものように、二礼二拍手、目を閉じて無事訪問できたことを感謝する。

案内板には、元々は長江山にある稚児岩に祀られていたのが、何度も場所を遷しながら、最終的に現在の鎮座地に落ち着いたと書かれている。

ご神体は、オオナムチが長江山の稚児岩に置いたとされる水晶の玉らしい。

ここの伝承では風土記の「玉珍置賜」を、比喩ではなく文字通りに「宝玉を置き賜う」と解釈しているわけだ。

境内はよく手入れされていて、新しく立て替えられたばかりの境内社もあった。

地域で大切に信仰されてきた神社なのだろう。

Googleマップの口コミによれば、玉神社から南へ1キロちょっと進んだところに「長江山」が見えるポイントがあるそうだ。

そこが、事前に予定していた今回の母里巡りのゴール地点だった。

長江山はどれ?

玉神社を出て、バイクを走らせること3分。

道路脇に、島根県の石標柱が見えてきた。

この石の標柱は、島根県が建てたもので、出雲国風土記に関連する土地で見かけることができる。

自分の旅の中でも両手の指で数えられない程度には出会うことができた。

ただ……この標柱、デザインは景観によくとけ込んでいて良いんだが致命的に文字が見難い。

きっと造られたばかりの頃は視認性に問題なく、その後風雨にさらされて黒ずんでしまったんだろう。

場所によっては文字が読めないレベルで風化していて解読困難な標柱もあったが、ここはどうだろうか。

えーと……

長江山(永江山)

出雲国風土記登場地

大国主命がこの山頂で「八雲立つ出雲国を大切に守る」と言った

こう書かれている。

ということは、ここから見える山々のどれかが「長江山」なのだろう。

山……山……

うーん………どれだろう。

何か手がかりはないのかと思って標柱を最後確認すると、上の方に地図がついている。

だいたいあのへんかな、という目星はつけられるが、やっぱり判然としなかった。

あれかなぁ?

いや、左側のぽこっと盛り上がってる峰がそうなのかな。

うーむ。

首を傾げながら山とにらめっこしていると、そばで畑仕事していたおじさんが声をかけてくれた。

風土記の舞台を巡る旅をしていることを話し、長江山はどれですかと訊ねると「ああ、あれだよ」と指を差して教えてくれる。

が、何ぶん山々がつらなっているので、どれを指さしているのか正確なところはわからなかった。

……たぶん、自分が目星をつけた山で合っている……ように思える。たぶん。

おじさんは、路傍に停めているバイクをちらりと見て、

「風土記巡りなら、稚児岩も行くといいよ」

「え、やっぱりそうですかね。山奥にあるみたいなことが書いてあって、引き返すつもりだったんです。日も暮れそうだし、時間かかりますよね」

「バイクなら稚児岩のそばまで走っていけるから、ここからすぐだよ」

「え、道があるんですか」

「あるある。あー、今年はまだ草刈りしてないからちょっと道が悪いかもしれないけど、ゆっくり走ればいけるよ」

「そうですか!じゃあ行ってみます。ありがとうございました!」

地図であらためて調べてみると、ここから5キロほどの距離だ。

思っていたよりずいぶん近い。

テンションが上がってきた。

これは行ってみるしかない!

父の岩、稚児岩

島根と鳥取の県境となっている峠。

「永江峠」という名前通りこのあたり一帯が「長江山(現代では永江山という表記)」のようだ。

ちょうどそこから横に逸れる道があって「稚児岩」の看板が立っていた。

これはなかなか……

路面が見えない程度に草が生えている。

荷物満載の自分のバイクでは、足下が不安だ。

行かない方が無難か。

入り口の看板には、稚児岩まで約800メートルとあった。

……よし、走ろう。

ダッシュすれば10分の距離だ。

ひとの気配は全然ない。

クマと出会わないように、歌でも歌いながら行くことにしよう。

・

・

・

・

・

・

道の真ん中でたわむれていた見慣れない小鳥たちが、こちらに驚いて飛び去っていく。

申し訳ないと思いつつも、道草をかき分けて先を急ぐ。

・

・

・

稚児岩の看板。

その先に四阿が見えてきた。

到着!

目的地に着くと広場がちゃんと整備されていて、綺麗な休憩所が用意されていた。

さて稚児岩はどこにあるんだろう、と周りをきょろきょろするが、それらしきものは見当たらない。

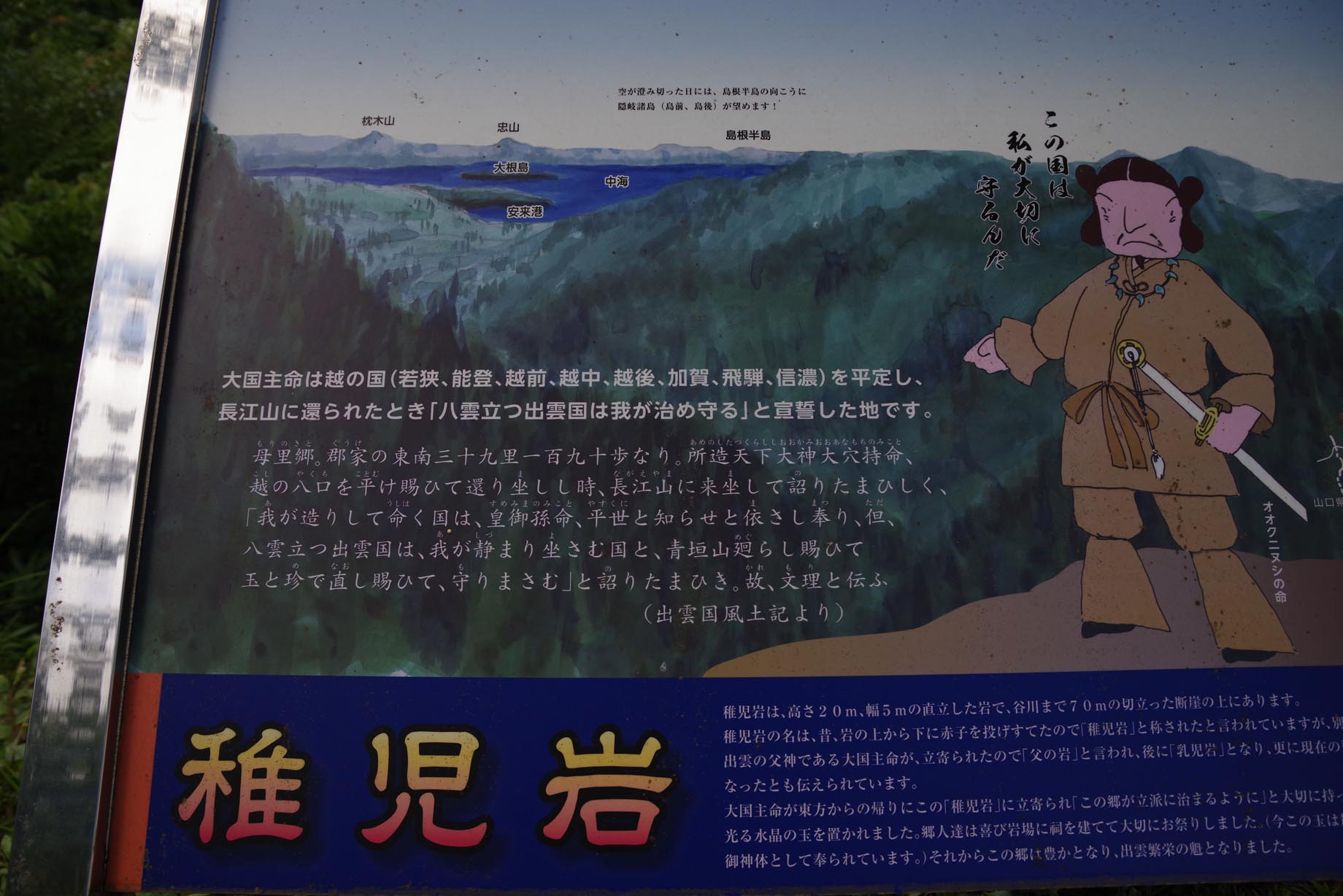

高さ20メートル、幅5メートルの巨大な岩らしいので、見ればすぐに分かるはずなのだが。

……あ、もしかして。

今自分が立っているここが、まさに稚児岩の上なのか。

そう認識してみれば、確かに足下の地面は大きな一枚岩に見える。

ということはつまり、この目の前に広がっている景色――――

風土記神話の中で、オオナムチはこの景色を見ながら、「この出雲の国だけは自分が大切に守り続けていこう」と宣言したのだ。

そう思うと急に景色の見え方が変わってくる気がした。

よーーーく目をこらすと遠くに海のようなものが見える。

方角的にあれは中海だろう。

で、その手前に見える市街地らしいところは安来のまち。

ということは、奥に見える海に浮かぶ山並みは、島根半島だ。

八雲立つ出雲。

海から随分山へと入ってきたように思ったけど、ずいぶん遠くまで見渡せるものだ。

ふと周囲を見ると、かたわらに下り道があった。

今立っている稚児岩を眺望できる場所に続いているらしい。

そちらにも行ってみよう。

すぐに道は行き止まりになる。

振り返ると、

おお。

こうやって離れたところからみると、思っていた以上に巨大な岩だな。

表面はかなりなめらかで、これ自体が「玉」のようにも見える。

「稚児岩」という名前。稚児。

玉のような赤ちゃん、という表現は平安時代以前からあったときく。

もしかしたら、風土記に記載のある「玉」とは、もともと「長江山にある玉」、つまりこの岩そのものを指していた……なんて想像もできるんじゃないだろうか。

玉珍置賜而守

出雲国風土記

この稚児岩の名前由来は諸説あるようだが、地元では、出雲の父神であるオオナムチが訪れた岩だから最初「父岩」と呼ばれていたのが「乳岩」に変化し、それが「乳児岩」へと変遷していったという説があるそうだ。

「母里」を巡る旅の終着点、「母里」という地名発祥の地とも言える場所が「稚児の岩」であり「父の岩」―――母、父、子というのは、なかなか不思議な縁というか巡り合わせかもしれない。

よい締めくくりになったと思う。

おじさんに教えてもらってここに訪れることが出来て、本当によかった。

母里郷のヤマタノオロチ

前回(中編)で「日本神話では有名なヤマタノオロチ退治だが、地元である出雲国風土記には記載がない」と書いた。

でも、実はそうではなく母里郷の地名由来の中にヤマタノオロチ退治が記載されているとする説もあるのだ。

もう一度、出雲国風土記の意宇郡母理郷の記述を見てみよう。

母理郷について

出雲国風土記 意宇郡条

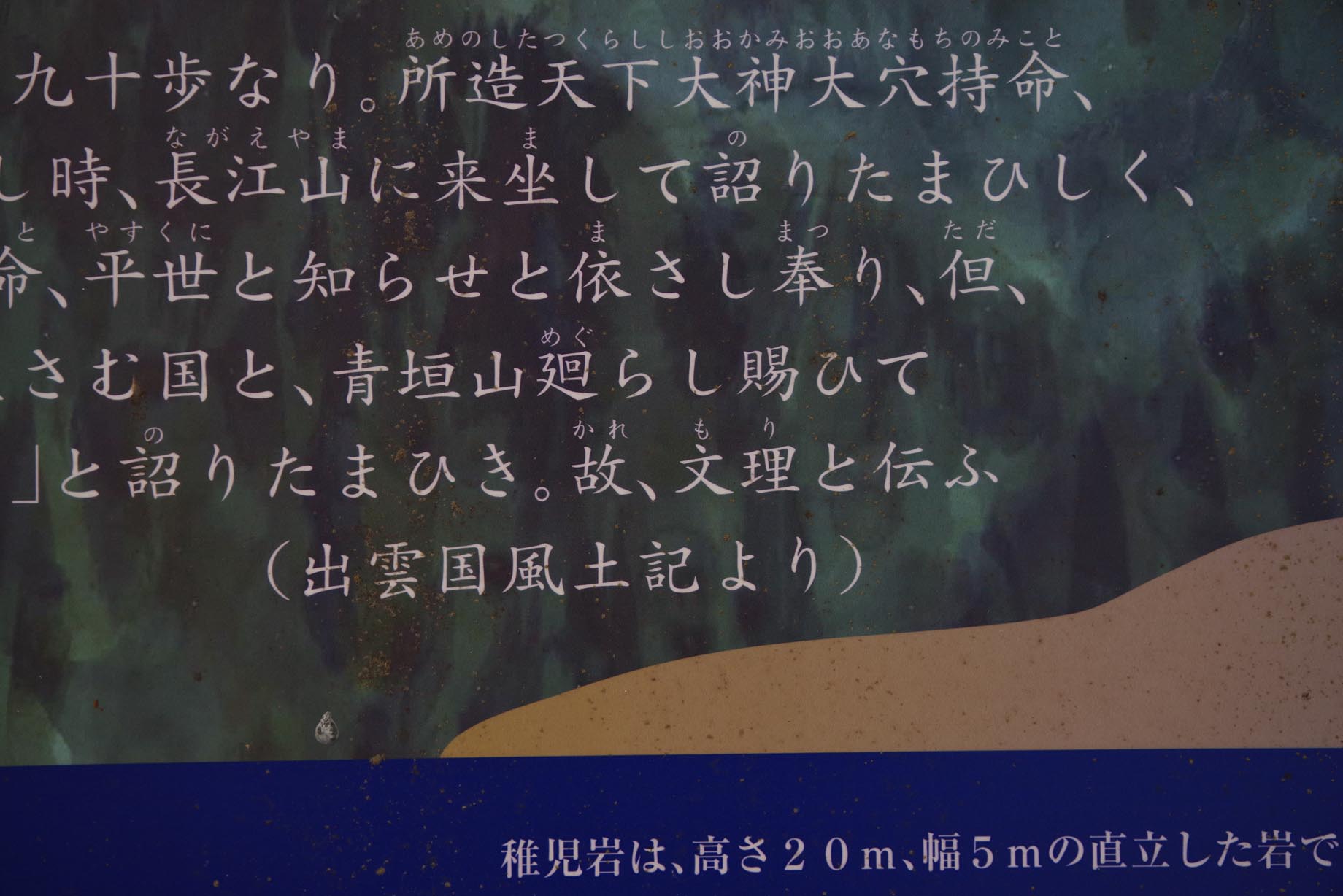

天下をお造りになった大神である大穴持命(=大国主)が、越の八口の平定から帰ってきた際に、この土地にある長江山においでになってこう言った。

「自分が国作りをして治めてきた国は、天孫へとお任せすることにする。

ただ、八雲立つ出雲の国だけは、自分がおさまる土地として、青く木の茂った山を垣の如くめぐらせて、玉の如く大切に愛でて守り続けよう」

だから、文理と呼ぶのである。(726年に字を母理と改めた)

長江山にやってきて「出雲だけは自ら守る」と宣言したオオナムチ。

その「前段」として「越の八口の平定から帰ってきた」という記述がある。

この一文が無くても、全く問題なく前後の文章は通じる。

にも関わらずわざわざ記述されているということは、「越の八口を平定したこと」あるいは「越の八口を平定したタイミングでこの地を訪れたこと」に何か重要な意味があることになる。

「越の八口の平定」とは何なのか。

原文ではこうだ。

越八口平賜而還坐時、来坐長江山而詔

出雲国風土記 母里郷

一般的には、ここの「越」は北陸地方一帯を指す「古志の国」と考えられている。

北陸は、神話的にも考古学的な見地からも出雲とつながりの深い土地だ。

また、出雲国内に「古志」という土地があって、そこに対立する勢力がいたとする説もある。

たとえば同風土記内にて「古志郷」という土地の記載がある。

ここは「イザナミの時代に古志の国から土木技術者たちが訪れた」と伝承されている、やはり北陸由来の土地だ。

また、斐伊川上流には八口神社と呼ばれるヤマタノオロチ縁の社も存在する。

しかしその一方で「越の八口」は単なる地名ではなく、これこそが記紀神話における「ヤマタノオロチ」なのではないかという説があるのだ。

この説では、「口」は「クチナワ」のことだとする。

クチナワは西日本を中心に使われた蛇の古語だ。

蛇の見た目から「口のついた縄」とか「朽ちた縄」を連想したのがその由来だろうか。

「八口」、つまり「八つのクチナワ」というわけだ。

古事記でのヤマタノオロチの表記には、「高志の」という枕詞がつく。

「高志の八俣遠呂智」がフルネームだ。

「越の八口」と「高志の八俣遠呂智」。

並べると確かに字面の雰囲気が似ている。

仮にこの説を軸に、出雲国風土記の「越八口平賜」とは「越のヤマタノオロチを退治した」だと解釈すると、

母里郷の地名説話はただ「オオナムチがこの場所に来て宣言した」という単体のエピソードではなく、「『ヤマタノオロチをオオナムチが退治して出雲を統一した英雄譚』の後日談」として始まっていることになる。

これは、記紀神話におけるスサノオのヤマタノオロチ退治と同じ構成なのだ。

古事記と出雲国風土記、それぞれのヤマタノオロチ討伐後の下りを並べてみると、共通点が意外に多く面白い。

■古事記

古事記でのヤマタノオロチの表記は「高志之八俣遠呂智」。

高志のヤマタノオロチを平定したスサノオは、妻クシナダと暮らす場所を求め、出雲と伯耆の境にある「根の堅州国」の須賀に訪れて、歌を詠んだ。

「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣つくる その八重垣を」

八雲立つ出雲で、大事な妻を守るための場所を垣根を八重に重ねてつくろうとうたっている。

そしてこれを境に、物語の表舞台からは引退(主人公交代)する。

■出雲国風土記

一方、出雲国風土記でのヤマタノオロチの表記が「越の八口」だと仮定した場合。

越のヤクチを平定したオオナムチは、自分が暮らす国を見渡せる場所を求め、出雲と伯耆の境にある「長江山」に立って、宣言する。

「八雲立出雲國者、我静坐國。青垣山廻賜而、玉珍置賜而守。」

八雲立つ出雲だけは、自分が鎮まる場所として、青垣のように山をめぐらせて玉のように愛で守ろうと宣っている。

そしてこれを境に、物語の表舞台からは引退(主人公交代)する。

……確かに、こうして並べてみると経緯も、発言も、偶然とは思えないほど似てはいる。

古事記ではその後のスサノオは引き続き「堅州国」に君臨しており、後年そこでオオナムチと出会う流れになる。

前回も書いたように、「堅州国」は出雲と伯耆の国境域にある黄泉比良坂から訪れることができる国(あるいは世界)だ。

現代ではこのあたり一帯は「安来市」となっている。

この安来という地名もまた、出雲国風土記においてスサノオの「ここはやすらかになれる土地」という言葉が由来だ。

つまり古事記でも風土記でも、ここはスサノオとオオナムチ両方の神話が入り混じる土地だということになる。

そしてそれは、

まさに今、この長江山から見える景色に他ならない。

今自分は、神話の舞台に立ち、そして神話の世界を俯瞰して見ているのだ。

ところで、偶然とは思えないほど共通点が多いことから研究者の中には「ヤマタノオロチ退治とは、本来はスサノオではなくオオナムチの物語だった」と考える人もいるようだ。

あるいは、かつてスサノオが退治したヤマタノオロチの子孫をオオナムチが再討伐した伝承と考えることもできるかもしれない。

そもそもヤマタノオロチは元々は怪物などではなく、特定の勢力(土着豪族など)あるいは彼らの信仰する「神」だったという捉え方もできるだろう。

たとえば、因幡国の八上周辺を根拠地とした古代豪族「伊福部氏」は「ヤマタノオロチを信仰していた一族」とも言われ、彼らが居住した土地(因幡、近江や美濃など)にはヤマタノオロチを祭神とする神社や伝承が複数存在している。

最も顕著なのは、ヤマタノオロチの尾から出てきた剣をご神体として祀っている熱田神宮だろう。

熱田神宮の社家である尾張氏と伊福部氏とは、祖先が同じ同族とされる。

因幡国の八上といえば、イナバノシロウサギ伝承の中で登場するオオナムチの一番最初の妻ヤガミヒメ(八上姫)がまさにこの八上の姫だった。

ヤガミヒメを巡ってオオナムチと争う八十神はオオナムチの大勢の兄だとされ、ライバルというより悪役的存在。

オオナムチをあの手この手で何度も何度も謀殺している。

出雲国風土記でも性格は同じらしく、「オオナムチが『八十神は(自分が守る)青垣山の内裏にはいさせたくない』と言って斐伊川上流の来次まで追い払った」という伝承が記載されている。

来次は、稚児岩から「西」にあたる。

稚児岩と木次の中間点、現在玉造温泉があるあたりは風土記の時代は「拝志郷」と言ったのだがこの地名、「越の八口平定に向かう途中、豊かに茂る林を見てオオナムチが『この風景に感動した』と言ったから」――が由来なのだ。

このルートを見ると、「越の八口」は出雲西部にいたことになる。

面白い事にこの来次(木次)という土地周辺、現代では八十神退治伝承ではなく、ヤマタノオロチ退治伝承の中心地となっている。

越の八口、八十神、ヤマタノオロチ。

もしかして、これらのルーツは同じだったりするのだろうか?

飛騨の「リョウメンスクナ」や蝦夷の「アテルイ」など、歴史の勝者側である中央の記録では「怪物」や「逆賊」などと悪役視されている人物が、地方では「英雄」として伝承されていることは少なくない。

ヤマタノオロチも同様で、元々出雲周辺地域で暮らしていた人々が祀る「神」とか「英雄」達だったのが、後からやって来た「勝者」(スサノオやオオナムチ)によって、「八十神と呼ばれる悪神」や「八つの首を持つ蛇の怪物」に書き換えられてしまった、という流れは十分に考えられるだろう。

よく考えてみれば、八十神は神とついているが、その扱いはひどいものだ。

何の神なのか、個性も何も一切触れられずただただ性格の悪さだけが語られる十把一絡げ、烏合の衆の集合体。

固有名詞を持つラスボス・ヤマタノオロチの方がずっと好待遇かもしれない。

八と言えば、出雲関連の神話では記紀にしろ風土記にしろ、八上、八十神、八雲、越の八口、八束水臣津野など八の字がやたら出てくる。

特に古事記のヤマタノオロチ神話では、

八つの頭と八つの尾を持ち、谷八つと山八にまたがる超巨体を誇る八俣遠呂智を筆頭にイナダヒメが八人姉妹、スサノオがオロチ対策の罠として用意した八塩折之酒、八つの入口に八つの桟敷、討伐後の和歌「八雲立つ出雲八重垣妻籠みに八重垣造るその八重垣を」―――

まで、繰り返し「八」を強調し続けているのだ。

八は具体的な数ではなく「たくさん」の意味と解釈されるが、それにしては使用頻度が局所的に偏りすぎているので出雲において「八」はなんらかの固有の意味がありそうだ。

(京都の賀茂神社を創始した賀茂氏は出雲系と言う説のある一族だが、山城国風土記逸文によれば賀茂神社に関する縁起の中にも同様に「八」を繰り返し重ねる表現が見られる)

八束水の『大水主』

もしかすると、ヤマタノオロチとは反対に出雲国風土記では重要視されているのに記紀では出番のない出雲の創世神「八束水臣津野命(ヤツカミズオミツヌ)」は、怪物に書き換えられる前の古代出雲の神の名残――ヤマタノオロチと表裏一体の存在だったりするのかもしれない。

出雲の土地ができたばかりの頃、これは失敗作だと言って様々なところから土地を繊細かつ大胆に「引っ張って」きて造成させ、出雲国を完成させた「国引きの神」。

それがヤツカミズオミツヌだ。

ヤツカミズオミツヌ……舌をかみそうな名前だが、これは「八束水」+「臣津野」という組み合わせだ。

出雲国風土記内にヤツカミズオミツヌの別名として「意美豆努命」という記載もある。

オミツヌというのは「大いなる水の主」の意味で、オオナムチの大国主に対してオミツヌは大水主というわけだ。

一方「八束水」については、増水した水の勢いを表すとか、宍道湖や中海(当時は「意宇の入海」と言った)のことだとか、出雲に流れる八束(八はたくさんの、という意味がある)の河川を言い表した言葉だとか諸説あるらしい。

他に、鳥取県の海岸沿いにそのまま八束水という地名があり、そことの関連性も考えられる。

どちらにせよ、水に関する言葉であることは間違いない。

「八束水」の「大水主」。

水の主といえば、「ミズチ」という言葉がある。

川や湖などに住むとされた、龍のような蛇のような姿の水神だ。

古くは日本書紀に、吉備の国にあらわれたミズチ退治の説話が記録されている。

民俗学者南方熊楠は、ミズチとは水辺に棲む蛇の類を畏れて「水の主」という意味で呼んだのだろう、と推測している。

水神ヤツカミズオミツヌもまた、「大きな水の主」と考えられていたのかもしれない。

八束の、大ミズチ……

ちなみにヤマタノオロチにも「洪水の化身」だとする説がある。

年に一度「稲田」を喰らい奪い去っていく、増水した荒ぶる河川の脅威を神話化したものだという説だ。

ヤツカオオミズツヌにはとにかく不思議が多い。

出雲の土地を造ったのも、出雲と名付けたのも、島根と名付けたのも、出雲の王都である意宇の由来となったのも、すべてヤツカミズオミツヌだ。

にもかかわらず、古事記にも日本書紀にもその事績は全く触れられない。

(古事記ではスサノオの玄孫・大国主の祖父として名前だけが出ている)

それどころか当の出雲国風土記においても、何をやったかという伝承の記述こそ数在れど、「どこから来たのか」「いつからいたのか」「国造りの後どこに行ったのか」などその来歴や正体に関することはやはり一切触れられないのだ。

出雲という国にとって欠くことができないほど重要な神のはずなのに、ヤツカミズオミツヌを祀る神社だとか、信仰の記載は全くない。

(現代出雲でも非常に少ない。長浜神社、冨神社などヤツカミズオミツヌを主祭神とする神社は数えるほどだ)

何より、「オオナムチとの関係性・連続性」は最大の謎で、出雲国風土記ではヤツカミズオミツヌの出雲創世のあと、オオナムチがいつの間にか入れ替わるように出雲を支配している。

二神は決して同時には描かれず一切からまない。

出雲の創造神であるヤツカミズオミツヌは、オオナムチに国を譲ったのか。

あるいはオオナムチが奪ったのか。

それとも、単に両者の活動の時代が違うだけなのか。

(古事記では、大国主の祖父がヤツカミズオミツヌとされている)

志摩と出雲とダンダラボッチ

ヤツカミズオミツヌに関する民間伝承として、「ダンダラボッチ」という話がある。

これは、「三重県志摩に伝わる出雲の熊野伝承」だ。

……ちょっと何を言っているか分からないと思うが、詳しいことは後述する。

むかし、出雲国熊野の山中でヤツカミズオミツヌがその大きな体で山や森を造っているとき、つい炭焼き小屋のそばで眠り込んでしまった。

運悪く小屋の住人が巨大な足に驚いてしまい、ついそれを切り落としてしまう。

足を失ったことで怒り狂ったヤツカミズオミツヌは、里人をさらい暴れ回る悪神へと変貌してしまった。

しかし、里人が切り落とした巨大な足にわらじをはかせて神の前に掲げると、ヤツカミズオミツヌは行者に姿を変えてその足を持ち帰っていき、その後神が暴れることはなくなったという。

里人たちはその後、行者に姿を変えたこの神を山にいる天狗として社をたててまつった。

この伝承ではこれが出雲国一宮・熊野大社の起源と言い、つまり、熊野大社の祭神「神祖熊野大神櫛御気野命」とは、元々はヤツカミズオミツヌのことだと解釈している。

そうした経緯で、熊野大社元宮のある山は、現代でも「天狗山(天宮山)」と言う名前で呼ばれている。

出雲の都である「意宇」は、ヤツカミズオミツヌが国引きを「終え」た場所だ。

その意宇のさらに中心部である熊野大社の元々の祭神が、ヤツカミズオミツヌであった――と考えるのは道理が通っている。

(むしろ、創世神にもかかわらず、ヤツカミズオミツヌを主祭神として祀る神社が少な過ぎるのが異様なくらいだ)

とはいえ、熊野大社は奈良時代にはすでに「古社」として存在していたから、その起源ということなら、古墳時代以前のお話ということになる。

だが「行者」とか「天狗」は奈良時代に山岳信仰の発展とともに生まれてきた概念なので(あと「わらじ」も奈良時代から)、件の民話の多くの部分が奈良時代以降の後付けということになる。

あるいは原型、話の骨子は古墳時代以前からあって、それが奈良時代以降その時代に即してアレンジされた結果こういう話になったのだろうか。

興味深いのはこの伝承が三重県志摩に残されているものだということだ。

遠く離れた志摩に「出雲国の熊野大社の起源説話」がなぜ伝わったのか。

これは、熊野大社で祭祀を司っていた出雲氏の一派、出雲笠屋命の一族が志摩国を建国したからだ。

このため、志摩には出雲と共通する地名や民話が残っているのだそうだ。

参考 わらじ祭りHP

つまり、「母里」とは…

出雲国風土記の構成は、総記(前書きのようなもの)があって、次に意宇郡全体の説明が記された後、母里郷の記述からスタートする。

これはシンプルに考えれば、国の歴史を語る上でここが特に重要な場所だったということだろう。

「出雲という国」がスタートした地点。

オオナムチはこの長江山に立ち、出雲だけは自分みずから守っていくと宣言した。

だが、実際この場所に立ってみると地形的に、出雲国のほんのごく一部しか見えないことが分かる。

「意宇郡」と「嶋根郡(松江を含む島根半島東部)」。

出雲の東側だけ。

島根県には他にも国全体を俯瞰できるような眺望の良い山はいくつかあるのだが、なぜこの長江山を選んだのか。

それはもしかしたら、この山から見える範囲こそがオオナムチ……あるいは風土記編纂者にとっての「特に、特別な場所」だったからかもしれない。

オオナムチは意宇郡母里郷の項で、

「青垣山廻賜而、玉珍置賜而守。(青垣のように山をめぐらせ、玉のように愛で守る)」

と語り、さらに大原郡来次郷の項では

「八十神者、不置青垣山裏。(八十神たちは、青垣山の裏には置いておけない)」

とも言っている。

ここの「裏」というのは、裏側という意味ではなく「内裏」などと同じく「最も重要な内側」「中央部」「内の中の内」というようなニュアンスだ。

そう言って、西出雲の来次まで八十神を追い払ったことが描かれている。

そこはもう「青垣山の外」なわけだ。

つまり、出雲大社のある杵築郷も含め、西出雲は「オオナムチが青垣山をめぐらせて愛で守ると宣言した出雲」の外というふうに読み取れてしまう。

考古学的には、弥生時代以降古墳時代途中まで、出雲の国は西と東にわかれていたと推測されている。

意宇(現在の松江市)を中心とする東出雲と、杵築(現在の出雲市)を中心とする西出雲。

(厳密には当時から「出雲」という地名で呼ばれていたか分からないが、便宜上「出雲」としておこう)

これは、埋葬形式や祭祀道具などの文化が異なるためで、「東出雲と西出雲」よりも「東出雲と伯耆」の方が文化的共通点が多いと言われるほどに違いがある。

とはいえ、東出雲・西出雲の両勢力は弥生時代から長く協力して国を治めてきたと考えられている。

いわば、「東出雲王家」と「西出雲王家」がいたわけだ。

そこに、あるとき新しい勢力が入ってくることになる。

「出雲国造家」だ。

出雲国造家は、国譲りの交渉役として、母であるアマテラスの命を受けて出雲にやってきたにも関わらず大国主に惚れ込んで住み着いてしまったアメノホヒという神さまを祖先とする一族で、現代でもなお出雲大社の祭祀を専任している。

彼らが出雲にやってきた時期は定かではないが、考古学的には三世紀前後、出雲独自の四隅突出型墳丘墓(出雲版古墳のようなもの)が唐突になくなったり、青銅器祭祀が行われなくなったり(急激な変化だったらしく、大量の青銅器が捨てられている)と大きな文化変革が起こっているので、そのあたりなのかもしれない。

そういうわけで、古墳時代の出雲には三つの勢力があったことになる。

東出雲王家。(先住一族)

西出雲王家。(先住一族)

出雲国造家。

その後どういう経緯があったのか、奈良時代が始まった時点では出雲国造家が出雲国の実質支配者となっている。

さらに出雲国造家から分かれた一族(出雲氏)たちは全国に散らばって、様々な国を開いている。

三重の志摩国を開いた島津氏(出雲笠夜命の一族)然り、自分が島根を旅する前に巡った「京都の出雲」然りだ。

有名どころでは、全国の天満宮(天神)で祀られる菅原道真、和歌の和泉式部なども出雲氏の末裔となる。

(京都は昔、山代国と言ったが、これは出雲の意宇郡山代郷からやってきた出雲氏が由来なのかもしれない)

そして、「出雲国風土記」を編纂監督したのは、他ならぬ出雲国造家の人間なのだ。

これは、風土記の巻末奥付に明記されている。

天平五年二月卅日勘造、秋鹿郡人 神宅臣 金太理

国造帯意宇郡 大領外正六位上勲十二等 出雲臣 廣嶋

前者の「神宅臣 金太理」、カナタリさんが記者。

後者の「出雲臣 廣嶋」、ヒロシマさんが編集長だ。

そう、出雲国造家の責任編集。

国造として、中央へ送る出雲国の対外公式資料。

だからこそ、風土記の最初に、自分達が祀る大神オオナムチが守護すると宣言した舞台として、出雲国造家の拠点である東出雲が一望できる長江山を選んだんじゃないだろうか。

そして、そんな場所だから、つまり彼らにとっての「守国」であり「母国」であったから、「もり」に「母」の字をあてたのかもしれない。

(平安時代以降、出雲国造家は政治から切り離され、杵築大社(出雲大社)を中心とした祭祀に専任し西出雲へと拠点を移していくことになるが、それでもなお熊野大社は現代に至るまで出雲大社(出雲国造家)の親神的な神社として大切にされている)

もし、出雲国風土記編纂を担当したのが出雲国造家ではなく、たとえば国から使わされた役人(国司)であったなら。

もしかするとまったく違う内容の出雲国風土記が現代に残っていた……かもしれない。

・

・

・

自分にとって、旅に出る以前は、地方の素朴な伝承を集めた郷土資料という認識しかなかった出雲国風土記。

だが出雲においても、古代から大小様々な勢力、権力者たちの思惑が入り乱れ、何度も何度も塗り替えられ、歴史が、世界観が、更新され続けていた。

素朴だなんてとんでもない間違いだったのかもしれない。

いや、もちろん、あきらかに素朴だったり庶民的な話もある。

山の中にいる姫に恋して川を遡ったワニザメの悲劇だとか。

とある郷では温泉が老若男女に大人気でみんな入り浸って市場までたつほどで、彼らは口をそろえて「この温泉、神!」と言っている……とか。

だが一方で、「国」の成り立ちなど要所要所においては、ただ昔話としてそのまま読むだけでは「面白さ」を半分も味わえないのかもしれない。

歴史とは常に勝者の紡ぐもの。

それは、奈良時代の一地方国、出雲国において紡がれた風土記においても同じだったのだ。

まとめ 次の母里の旅へ。

というわけで、「母里」を巡っていたら思わぬかたちで「出雲」そのもののルーツに思いを馳せる旅となってしまった。

行きたい場所も増えたので、来年もまた島根を訪れたい気持ちでいっぱいだ。

ところで、「母里」という地名は島根だけでなく、兵庫や奈良にもあるそうだ。

記事の最後に軽くこれらを紹介しておこう。

兵庫の母里は、兵庫県加古郡稲美町にあって、播磨国風土記によれば「まがり」という言葉が由来だとされる。

ヤマトタケルのいた時代、タケルの父・景行天皇がこの地にやってきて印南川(加古川)をみて「曲甚美(まがりいとうるわし)」と加古川の美しさを褒め称えたため、「望理(まがり)」と称されるようになった。

その後望理郷と呼ばれたが、いつの間にか「母里」に変わったのだそうだ。

奈良の母里は、奈良県宇陀市にある小さな地区だ。

こちらは由来が詳細不明とのことで、地域に古い神社が残っていることから「杜」が変化したものではないかと言われているそうだ。

それから、これは「もり」と読むのかよく分からないが、隠岐の島で「茂理神社」という宮に出会った。

余談:地名ではなく人名だが、奈良時代の終わりから平安時代初期に、征夷大将軍坂上田村麻呂と戦いを繰り広げた蝦夷の中に、「アテルイ」や「盤具母禮(母礼)」という族長の名前がある。

出雲と東北は言語的にも考古学的にもDNA的にも、他の地域と比べて共通点が多いと言われ、島根にはウップルイやシチルイといったアイヌ語に似た地名が現存している。

きっと全国にはまだまだ他にも「母里」があるのかもしれない。

たとえば古い記録をひもとくと、「毛利」も関係在りそうだ。

「三本の矢」の毛利元就を排出した武家毛利氏は、元々相模国(現在の神奈川県)の毛利を本拠地としていたのが姓の由来だ。

本来、毛利は「もり」と読み、現代のように「もうり」と読むようになったのは、江戸時代以降のことだそうだ。

そういえば、出雲に「加毛利神社」という「蟹に守られた」が由来の神社もあった。

母里の由来の「守」もそうだが、「杜」「森」「茂り」「毛り」。

一連の「もり」という言葉には、神(自然)の領域、生き生きとした自然の生命力によって守られた場所という感じの意味が含まれているように思う。

だからこそ!

だからこそ、そんな「もり」という響きに、「母里」というさらにあたたかみのある穏やかな字が重なることで、優しい郷愁を誘うような名前に感じられるんだろう。

また、母里を旅しよう。

リリさんと。

コメント