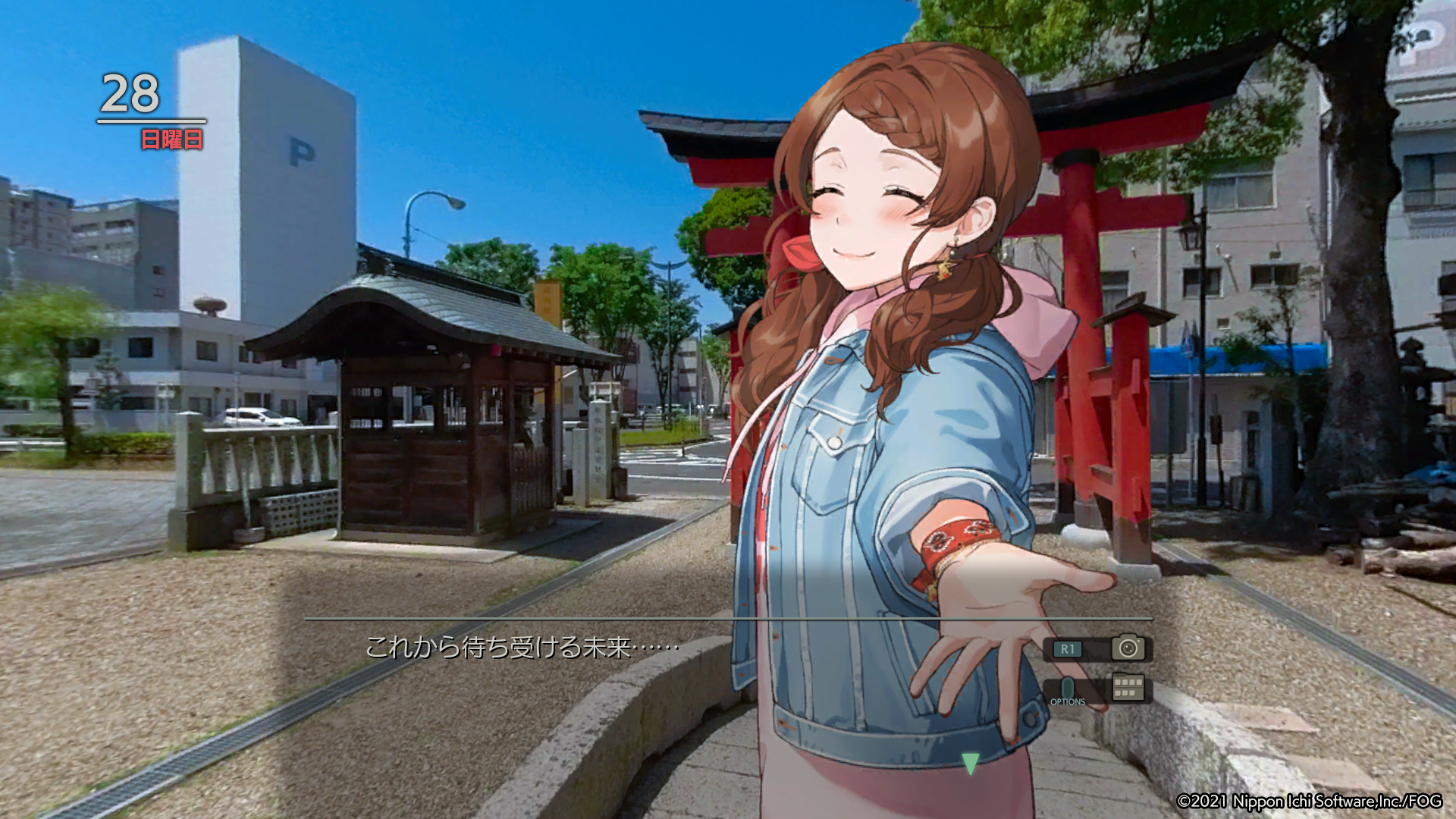

最高の一枚。最高の場所。最高の笑顔。

岐阜を舞台とする意味。神話と現代。

「壮大」と「身近」の選択。日常の延長線。

過去作とのつながり。太陽と月。

伝えることばは『愛してる』じゃなくて『面白い』。

そして、いつまでも続く「変化の連鎖」。

そんな母里ちあり編について。

全5回にわたって、自分が風雨来記4の感想を書くにあたり一番書きたかったテーマ「リリと主人公の『変化し続ける関係性』」について掘り下げてきました。

いよいよ今回が第五回目、最終回になります。

これについて書くこと―――自分がなぜ風雨来記4に、母里ちあり編に、そしてリリさんに強く強く惹かれたのか。

言葉にあらわしてまとめることが、自分にとって風雨来記4に出会ってからずっと一番の目標でした。

以下の著作物から、ゲーム内の画像を引用しています。

画像の著作権は、すべて権利者様に帰属します。

Nippon Ichi Software, inc./FOG

風雨来記4

みちのく秘湯恋物語

風雨来記

風雨来記2

風雨来記3

第五回で語ること

- 『見えるもの』が個人差や感情によってどう変わるのか

- リリの岐阜の旅の「意味が変わった」決定的瞬間の話

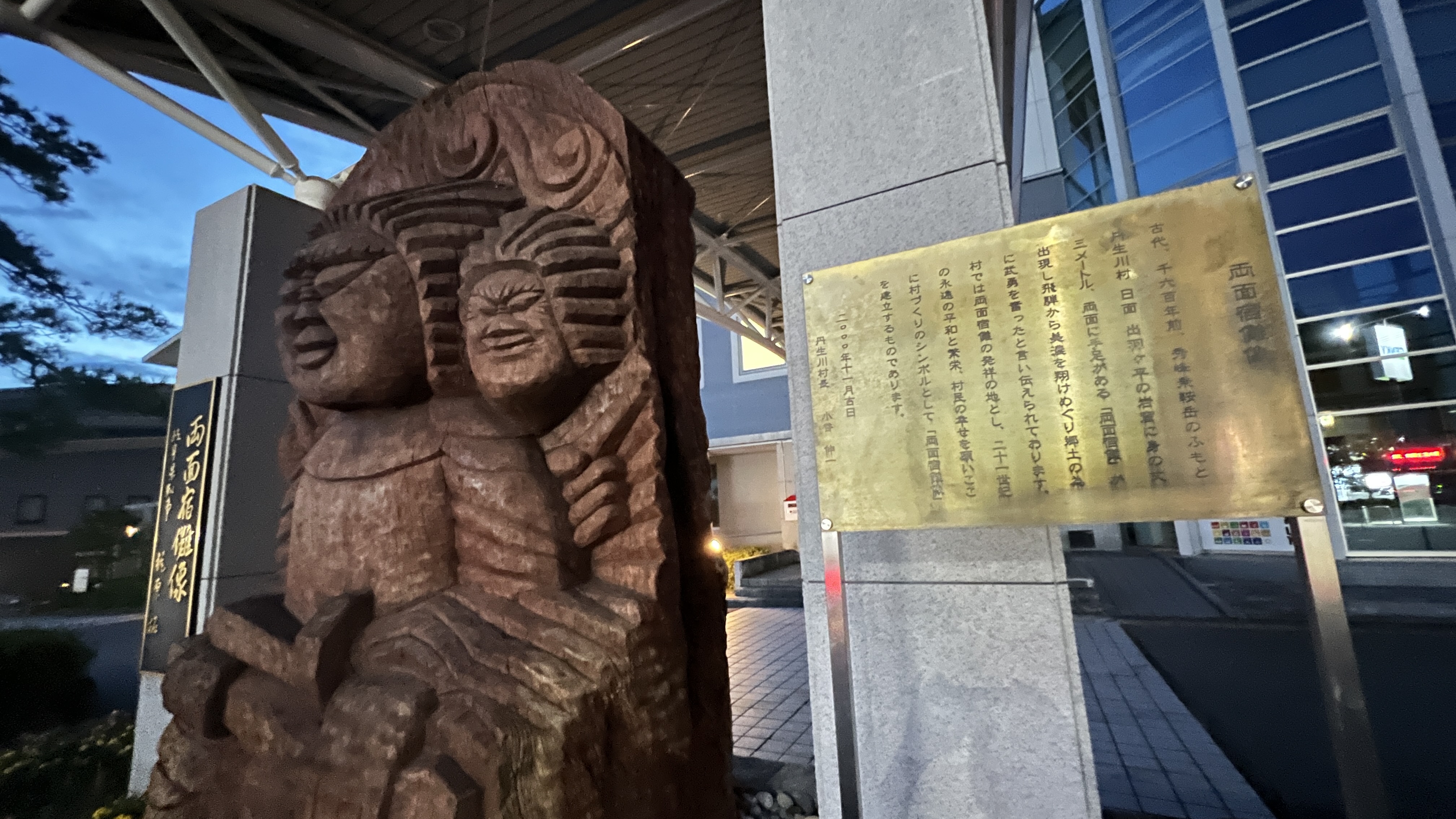

- 橿森神社と岐阜の「発祥」について

- 「面白い」がくれるもの

- 結局、主人公にとっての「最高の一枚」となんなのか

- 「壮大さ」か「身近さ」かの「選択」

- 平穏の中だから耀くもの

- 二人旅の意味するもの

- ユニバースとメタバース、現実と旅の構造

- 自分にとっての「最高の場所」

今回の記事では、風雨来記4母里ちあり編の内容に深く触れます。

また、風雨来記及び風雨来記2のストーリーの一部ネタバレも含みます。

未プレイの方はご注意下さい。

ここまで語ってきた「リリと主人公の関係性」のまとめ、そして風雨来記シリーズのテーマのひとつ「最高の場所」について深く考えてみたいと思います。

第一回:

「なぜ、リリの物語はあの選択で分岐したのか」について

「補足:成長と変化の違い」

第二回:

「二人の間で起こっていた、変化の連鎖」の話

「過去作との対比で分かる、ちあり編のたったひとつの前代未聞」

第三回:

時系列でみる二人の変化(1)種蔵~國田家の芝桜

「『旅×お見合い』という革命」

「余白の考え方:ヒントは『会っていない時間』にある」

第四回:

時系列でみる二人の変化(2)下呂温泉(一周目)~種蔵

「日本の真ん中で田んぼに一番感動する彼女」の意味

「余白の考え方:テキストの外にどこまでも広がる旅の世界」

第五回:

時系列でみる二人の変化(3)下呂温泉(二周目)~橿森神社

「『面白い』が照らす、二人旅」

「母里ちあり編感想まとめ:平穏の中の最高の一枚」

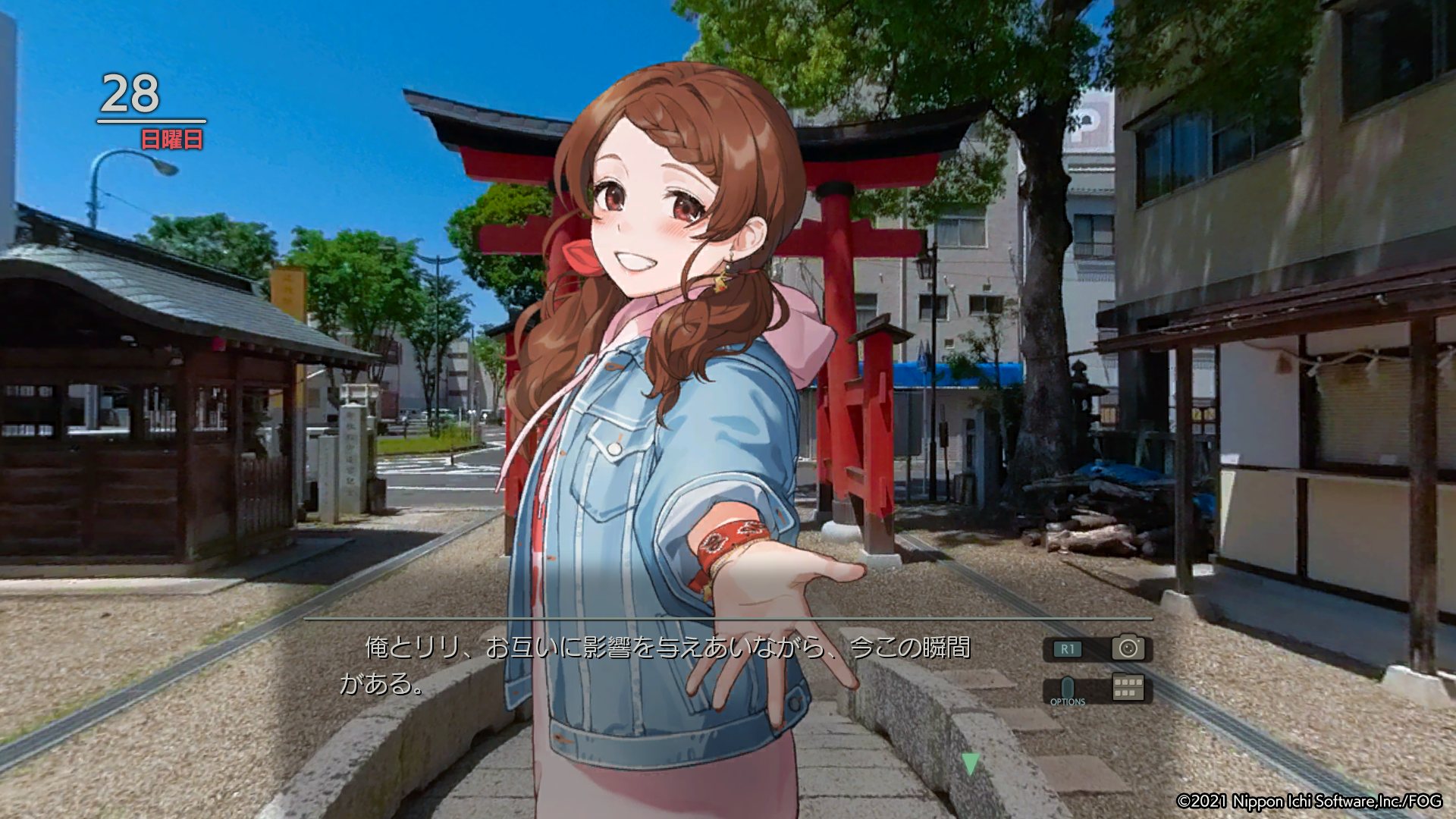

旅は出会いだ。

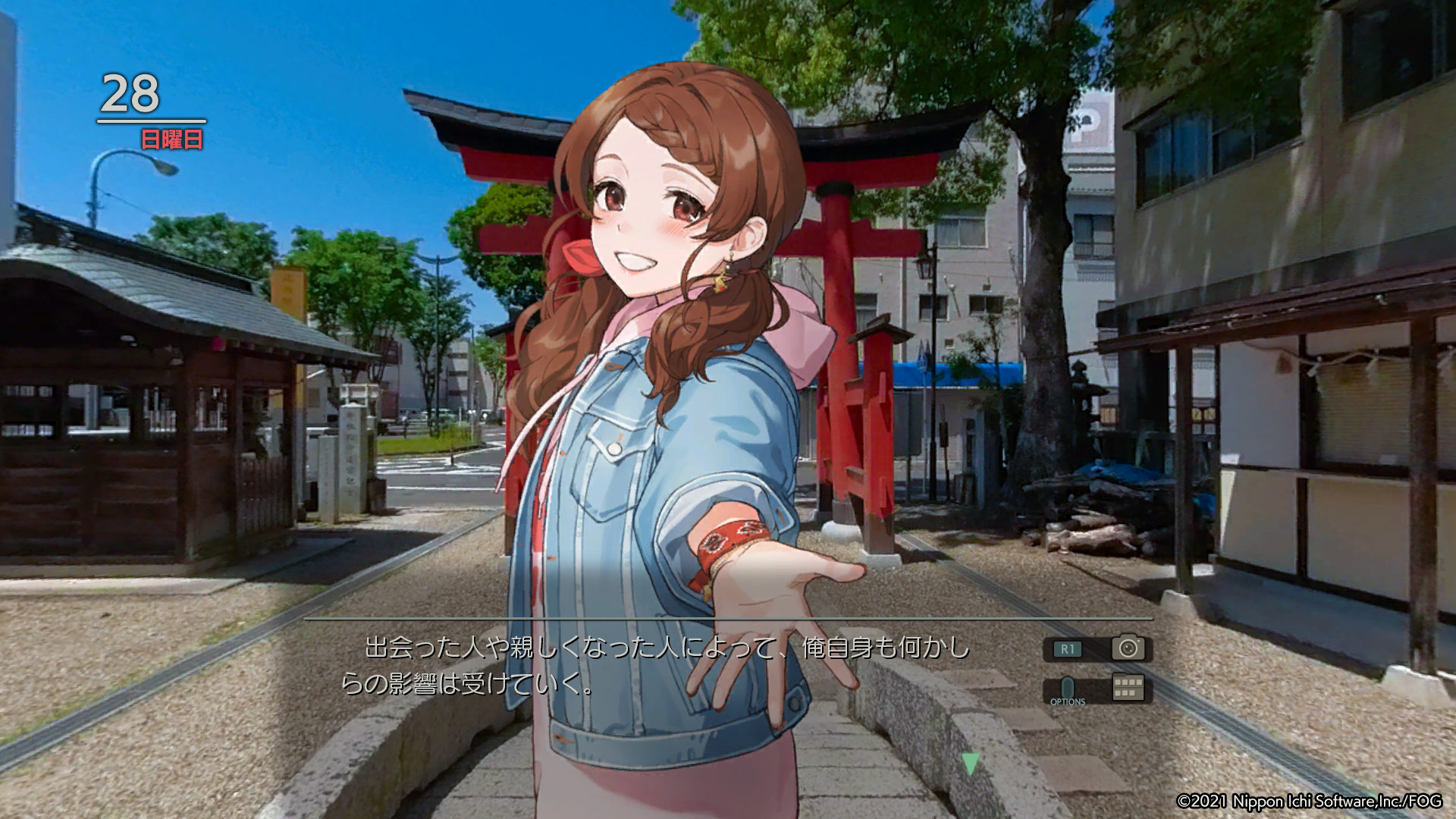

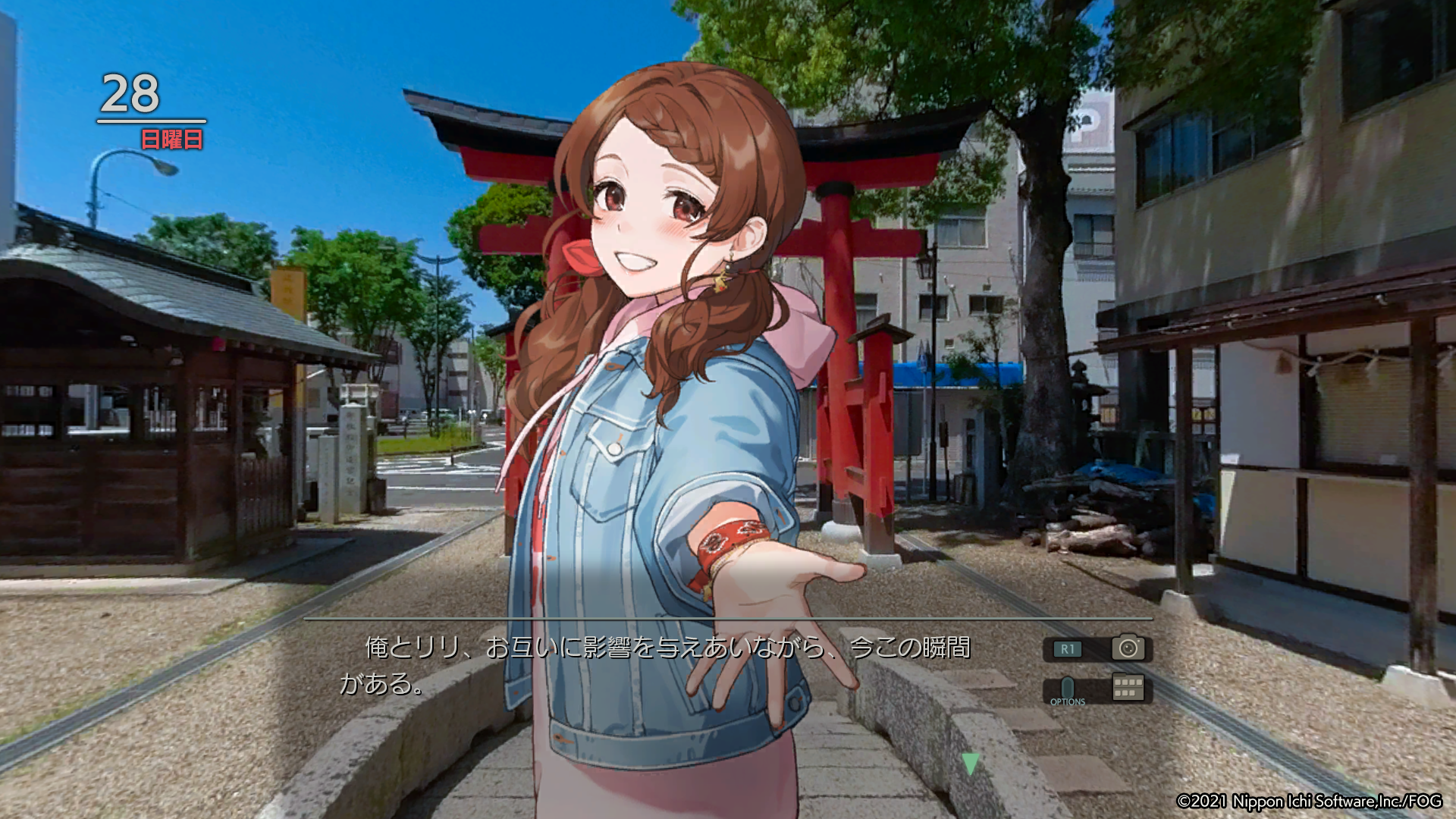

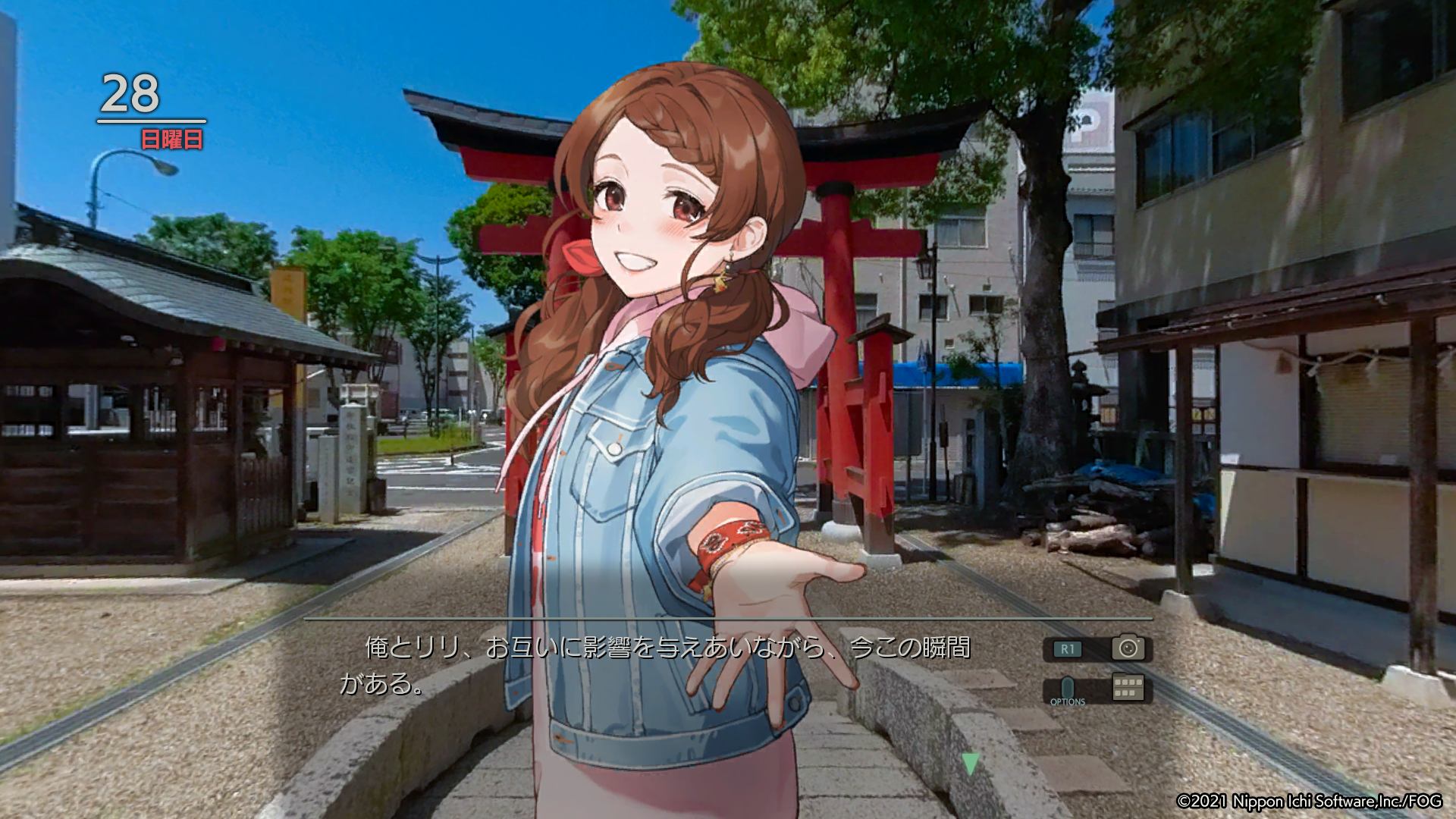

俺とリリ、お互いに影響を与えあいながら、今この瞬間がある。

「キミの言葉を聞いたら、なんか目の前の世界がパァーッて広がった気がしたんだよね。

未来には、無限大の可能性が広がってるんだなって思えた」

最高の一枚は、そんな最高の場所から生まれてくるんじゃないか。

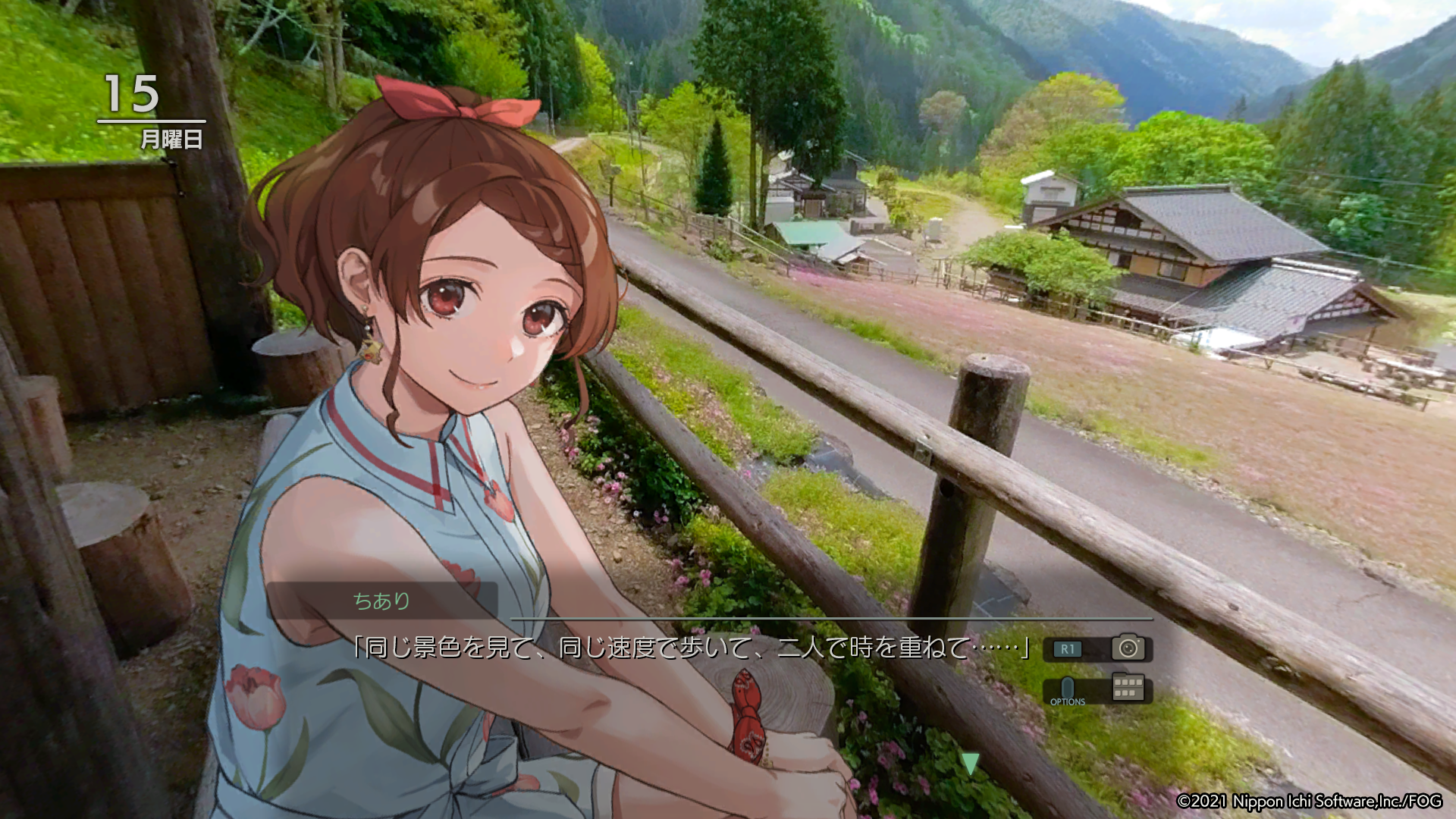

「私とキミだけの、愉快で楽しい二人旅、だね♪」

――――風雨来記4

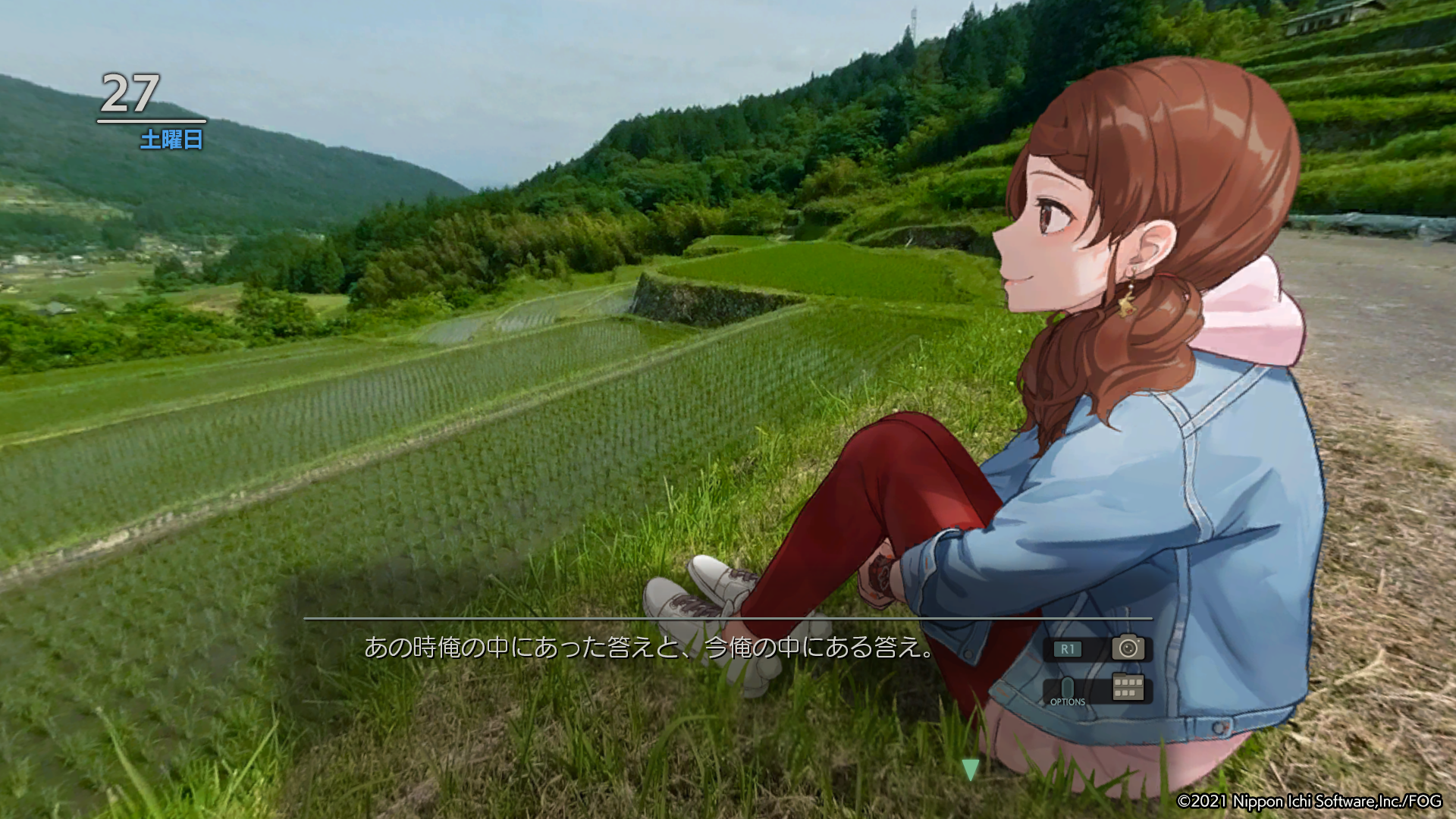

⑭~リリの旅がくれたもの~下呂温泉(二周目)

本題に入る前に、今回の記事を進めていく上で重要になる、「見え方、感じ方の違い」について、例を挙げながらまず触れていきたいと思います。

本題まで飛ばしたい場合はこちら

自分が見ている風景と、となりにいる他人が見ている風景ははたして、同じものなのでしょうか。

科学が発達した現代において、それは必ずしも哲学的、観念的な問いだけにとどまりません。

人間の肉体には「個人差」がある。

足が速かったり、力が強かったり、たくさん食べられたり…

目の良さ……視力もそうですね。

視力が違えば、もちろん見え方は変わる。

人一倍高い視力で普通なら見落としてしまうスポットを発見する……

そんなシナリオが今作にもありました。

他にもいろいろあります。

たとえば…………

例1:見えるものの明るさ

瞳の色の濃さが違えば目から入ってくる「光の量」が異なります。

黒や褐色などの濃い瞳の色は、メラニン色素によるもの。

メラニンは強い光や有害な紫外線を適量に吸収し、カットしてくれる天然の遮光フィルターです。

メラニン量が少ない瞳……グレーや青い目を持つ人には、光がたくさん入ってくるぶん「より眩しく」、言い換えると「薄暗いところでもわずかな光量でより明るく」見えるのです。

元々、人類の直接の祖先には、瞳の色は黒・褐色系しかありませんでした。

現在北ヨーロッパ系人種に多いブルーの瞳は、6千~1万年前に突然変異的に現れたたったひとりの女性の遺伝子に辿り着くと考えられています。

なぜそこから、国によっては人口の半数近くまでブルーの瞳の遺伝子が広まったのか。

結果に注目する進化論的な考え方で言えば、「その方が子孫を残しやすかった」からということになります。

日差しの強い土地から、日照量の少ない高緯度へ旅したグループ。

宝石のように美しい瞳の青い輝きは魅力的に見えた(モテた!)でしょうし、それ以上に、低緯度と比べて日光が弱く曇りがちで薄暗い北方の土地において、少ない光量でも明るく見えやすい青い瞳は、生存に有利に働いたことは想像に難しくありません。

こうした目の色によって感じられる明暗の差異は、現代においても照明(ライティング)などで顕著にあらわれます。

瞳の青い旅行者は日本に来ると、ホテルもレストランも「照明が眩しすぎる」と感じやすく、薄曇りの日でもサングラスがないと「眩しい」と言います。

ヨーロッパ系の外国人観光客がやたらサングラスをしているのはファッションである以前に、サングラスがないと目がつらいからです。

逆に我々日本人が欧米文化圏に行くと、「屋内の明かりがどこもかしこも微妙に薄暗い」と感じることがよくあります。

蛍光灯で部屋全体を明るくパァーっと照らす日本と違い、黄色みがかった電球照明で「テーブルの上」とか「ソファの上」とか、明かりが必要なところだけをピンポイントで照らす傾向が強いようです。

必然的に、明暗のコントラスト(明るいところと暗いところの差)が強くなるためドラマチックなムードが生まれます。

こうしたメリハリの強いライティングは、たとえば絵画であったりアメコミ、ハリウッド映画など西洋文化の根底にはっきり現れているように思います。

例2:見えるものの色

また、先天的な個性として「色覚の個人差(色を判別する受容体の違い)」があります。

日本人男性の5%、日本人女性では0.2%の割合で先天的に特別な色覚を持っていると言われています。

男性の場合は「2色型色覚」、これは特定の(たとえば、赤と緑、ピンクと水色、赤と黒のような)色の区別がつきにくい個性。

女性の場合は「4色型色覚」、一般的な人の目が100万色を見分けられるのに対して、約1億色を見分けられると言われ、多くの人にとっての「綺麗なオレンジ」の花が、「紫やピンクや無数の色が複雑に入り交じったカラフルな花」、というように見えてしまったりするそうです。

現代の人工物は「赤は危険色、緑は安全色」というように色を「記号」として扱う場合があるせいで、こうした「普通とは違う色の見え方」について医学的に「色覚異常」と診断される場合もありますが、本来これは遺伝形質として人類の中で長く続いてきたもの。

遺伝学的に考えれば、2色型色覚にしろ、4色型色覚にしろ、自然界で生存するために特に問題にはならなかった「個性のひとつ」と言えます。

人とは違う見え方、色の感じ方をしているということは、自分だけの特別な「感性」を持っているということでもあり、思いも寄らない色使いで優れた作品を生み出す人も多くいます。

ゴッホは色覚少数派だった、という説が有名ですね。

さらにもうひとつ例をあげると、同じひとりの人間でさえ、そのときどきで「見えかた」は変わります。

例3:見えるものの面白さ

たとえば「幸せを感じると世界がキラキラ輝いて見える」という慣用表現があります。

これは実際の人間の体で起こっていることで、「瞳孔」という、自分の意識では制御できない器官の働きによるものが大きいと言われます。

人間の目は、瞳孔が周囲の明るさに応じて自動的に開いたり、縮んだりして、外から入ってくる光を調節する、という機能をもちます。

明るいところでは瞳孔が2mm程度まで小さく(入ってくる光を減らす)なり、暗いところでは5mm程度に大きく(入ってくる光を増やす)なる。

ところがそれだけじゃなく、感動したり、怒ったり、強い興味を抱いたり、何かをひらめいたり、あるいは恋をしたりして感情がたかぶったときにも、瞳孔が伸縮することがあります。

目の前のものをもっとよく見よう、目に焼き付けようと意識する――

つまり、より多くの情報(=光)を取り入れよう、あるいは見たい対象以外のものを見ないようにしようとして、そうなるのかもしれませんね。

心と体は連動しているわけです。

目は口ほどにものを言うと言いますが、瞳孔が広がった瞳は光の反射率が高くなって物理的に「キラキラ」するため、周囲からも「丸く可愛い」「素直で分かりやすい」「生き生きと魅力的な」印象に見えます。

逆に、瞳孔が縮まると光の反射(キラキラ感)も減るため、「鋭くクール」「何を考えてるか分かりづらい」印象になります。

ルネサンス期の女性達の間ではこうした心理作用を利用して、ベラドンナという植物から作った「瞳孔が開きっぱなしになる薬」で目を魅力的に見せることが流行しました。(そこまでいくとちょっとこわいですね…)

目から入ってきた光は、脳で一旦情報として自動処理(加工)されてから、意識へと出力されます。

ですから、感情によって瞳孔が開いて必要以上の光が入ってきた場合でも、すぐに目の前が明るく見えるわけではありません。

一喜一憂のたびに、視界が極端に明るくなったり暗くなったりしたら生きるために不便ですからね。

(眼科などで「瞳孔の調節を休ませる薬」を注されると、数時間ほど瞳孔が開きっぱなしになります。この際は視界がだんだんまぶしく、白っぽく見えてきます)

そうした「脳は把握しているけど、意識には出力されなかった情報」、いわば無意識の中の「捨て情報」、あるいは「隠しパラメータ」によって「世界がキラキラと輝いてみえる」と言う「認識」が生まれてくるんじゃないでしょうか。

感動した風景を思わずカメラにおさめても、後から見ると「こんなんだったっけ…?」とがっかりしてしまうのは、これがひとつの原因かもしれません。

晴天の下では、空気中の埃や塵、飛び交う小さな虫など、様々なものが日差しを反射してキラキラしています。

空に浮かぶ白い雲も、よくみれば白い色をしているのではなく、太陽の光を浴びて白く「輝いて」います。

視野が広まって、多くの光が目から飛び込んでくることで、普段は気付かない様々なものに意識が巡る。

そうした感覚は日本でも古くからあったようで、「面白い」という言葉は平安時代以前では、「『面』は『眼前の世界』」「『白い』は『明るい』」、文字通り「太陽のまぶしい光が満ちてキラキラと輝いてみえる世界」という意味でした。

まとめると、

楽しさでいっぱい、心が外に開いているときは(瞳孔が一時的に開き)光=情報が急にたくさん入ってきて世界がパァーッと明るく感じる。

その逆、ネガティブになって心が沈んで暗く重い気持ちの時(瞳孔が収縮したとき)は、光=情報が減って相対的に世界が暗く感じる。

例4:日本人にだけ聞こえる声

閑さや岩にしみ入る蝉の声

松尾芭蕉

長くなりましたが、最後にあともう一例だけ。

個性ではなく、感情でもなく、生まれ育った環境で感じるものが大きく変わる、という例を紹介します。

感じ方の違いは当然視覚のみならず、聴覚、触覚、味覚、嗅覚、つまり肉体に存在する五感すべてに言えること。

たとえば世界でも、日本人にだけ聞こえる「音」があります。

厳密には、人種というよりも言語。

「日本語とポリネシア系言語を母国語として生まれ育った人」にだけ聞こえる音。

それが、「虫の声」です。

「虫の声を聴くことができる」のは世界的にみても特殊な能力と言われます。

世界の9割以上の人にとって、虫の発する音は「意識にない」のが常識なのです。

そのため、日本の夏の風物詩である蝉時雨も、秋のコオロギやマツムシの大合奏も、日本人と外国人の間には「すごいセミの声だね」「え、声? ?何も聞こえ無いけど……」というやりとりが起こり得ます。

これは、日本語・ポリネシア語話者だと「虫の『声』を言語」だと脳が認識し、それ以外の語話者では「虫の『音』はノイズ」だと脳が認識する、つまり「母言語の構造」によって起こる差異だと言われます。

また、古くから虫に慣れ親しみ、虫の声を風流に感じてきた日本の伝統文化による影響など、様々な要因も関係しているようです。

(両親が日本人でも、海外で生まれてその言語・文化圏で育った子供には「虫の声」が聞こえないとか)

海外でも、虫の研究をしている人にはちゃんと「声」が聞こえるようになるそうなので、「興味」によるものも大きいかもしれませんね。

クラシックに興味がない人が、楽器の種類を聞き分けられないのと同じことなのかも。

人種の違いでも本人の遺伝特性でもなく、後天的な環境――獲得した言語や文化、興味で、世界の「聞こえ方」が変わる一例です。

人によって、世界の捉え方は千差万別

「自分の見ているものでさえいつも同じではない、ままならない」のだから、他人がいま何を思い、どう感じているかなんて、本当の意味では理解できるわけがない――――

そう達観してしまえばいっそラクかもしれませんが、ヒトは群れを作って生きる社会性動物として十万年以上もやってきたわけですから、他人に対して「理解」と「共感」を求めてしまう本能からはなかなか逃れられません。

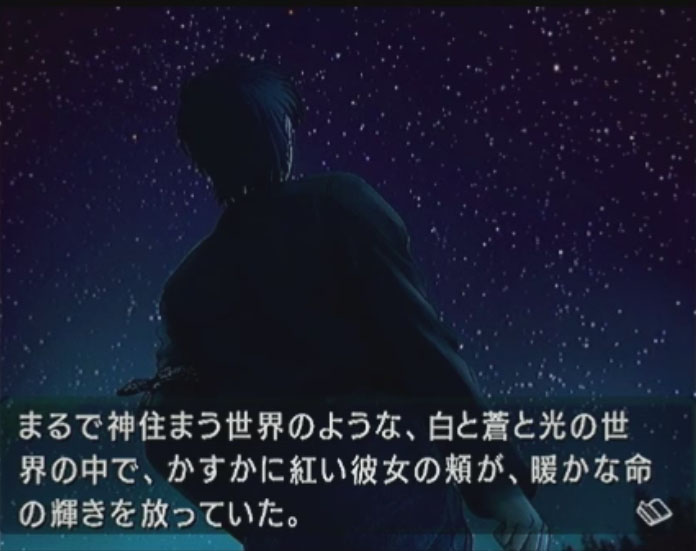

言葉にならないくらい美しい景色を見たとき、なんとなくそれを見ている人みんなが同じ感動を共有しているんじゃないか――

同じものが同じ様に見えているんじゃないか。

同じ価値観でつながっているんじゃないか。

同じように喜んでるんじゃないか。

同じように恐れているんじゃないか。

同じように心をもって、生きているんじゃないか。

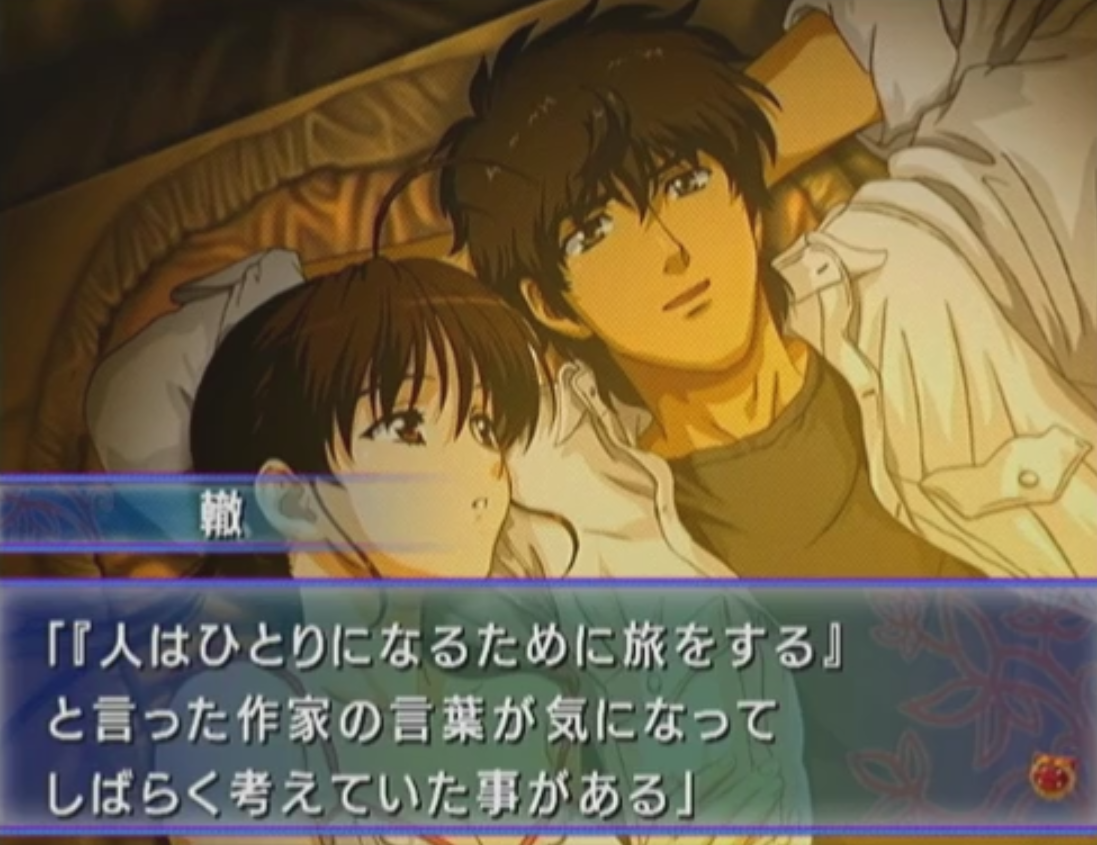

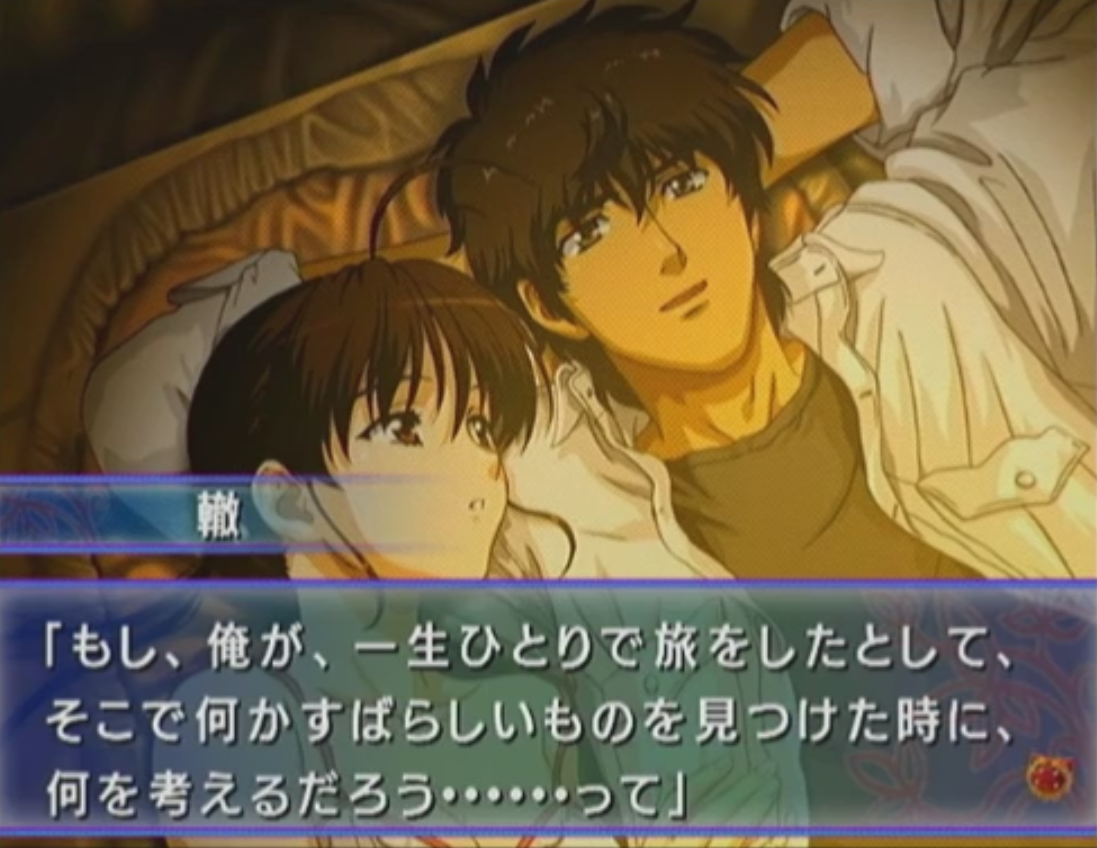

かつて「あの人」――相馬轍は、この感覚こそが旅の本質だと言いました。

――いま隣にいる人と、同じ思いを分かち合えている気がする。

ついそんなふうに感じてしまう。

そうした「期待」こそが「人間らしさ」かもしれません。

一説によると、こうした<他者との間に「想いを分かち合えている」という共感(共同幻想)を持つことができる>という特殊能力こそが、人類が爆発的に進化して世界で数十億にまで発展した最大の能力だったのではないか、とも言われています。

説の真偽はともかく、共感への強烈な欲求が、動物としてのヒトの本能の根幹にあることは間違いありません。

神話も歴史も、国もお金も、文字も言葉も、絵も踊りも、そして紀行文、ルポルタージュも――

ヒトの、他者と「同じ価値観を分かち合いたい」本能と、「分かち合えたと思い込める」能力が、相乗することで社会を作ってあらゆる文化を生み出してきました。

それは時に、肉体の生存本能にも勝る、魂の欲求だったかもしれません。

キミと私の『共感』

以上の前置きを踏まえて、ちあり編で描かれるテーマのひとつ「共感」について考えてみます。

下呂温泉。

温泉街を行き交う人達はみな和やかに楽しんでいて、そこにいる全員が同じ気分を共有している仲間のように感じる主人公。

のんびりと、ゆったりと、旅のひとときを満喫している。

温泉を楽しむという共通の目的を持った者同士の「共感」について物思いにふける中で、ふとリリのことを思い出します。

旅先では自分を知る人も、自分が知る人もいない。

その気楽さを魅力だと感じている、と語ったリリ。

岐阜の旅で繰り返し出会い会話してきた中で、モネの池でも芝桜を見物している間も、主人公の話だいたいすべてを肯定的に捉えてくれた彼女。

主人公の憧れの「あの人のサイト」の話は真剣に聞いた上で「私も見てみたい」と言ってくれましたし、景色の良い部分だけを切り取る撮影技法の是非についても彼のルポライターとしての信念に対して、理解を示してくれました。

仕事における時間の捉え方について意見が食い違ったときでも、それを頭ごなしに否定するのではなく、「好きなことを仕事にしているキミならそう答えると思った」とあまり食い下がりもしませんでした。

一方で、「始まりの時間も終わりの時間も守ってこその時間厳守だ、片方だけを大切にするのは時間にルーズすぎる」と語るリリの言葉には、主人公の側も思わず納得してしまいました。

もちろんどちらが正解というものではありませんし、仕事というものの捉え方・働き方は人ぞれぞれですが、令和の今の日本においては、リリの考え方の方がより一般的な価値観に近いように思います。

個人的にもとても好きなエピソードです。

自分も以前はリリさんと同じ考え方でしたし、今も基本はそうなのですが、自営のお仕事だとつい「始まりの時間も終わりの時間もルーズになりがち」になってしまっていました。

いつの間にかプライベートと仕事の境界が曖昧になって、気付いたら何ヶ月もずるずると休みなく働いていた、なんてこともありました。メリハリがないので、かけている時間の割に色々な意味で効率が悪かったと思います。

「始まりの時間も終わりの時間もきっちり守る」は、遊びでも趣味でも仕事でも、大事な心構えですね。

よいパフォーマンスを維持するためには、メリハリが大切。

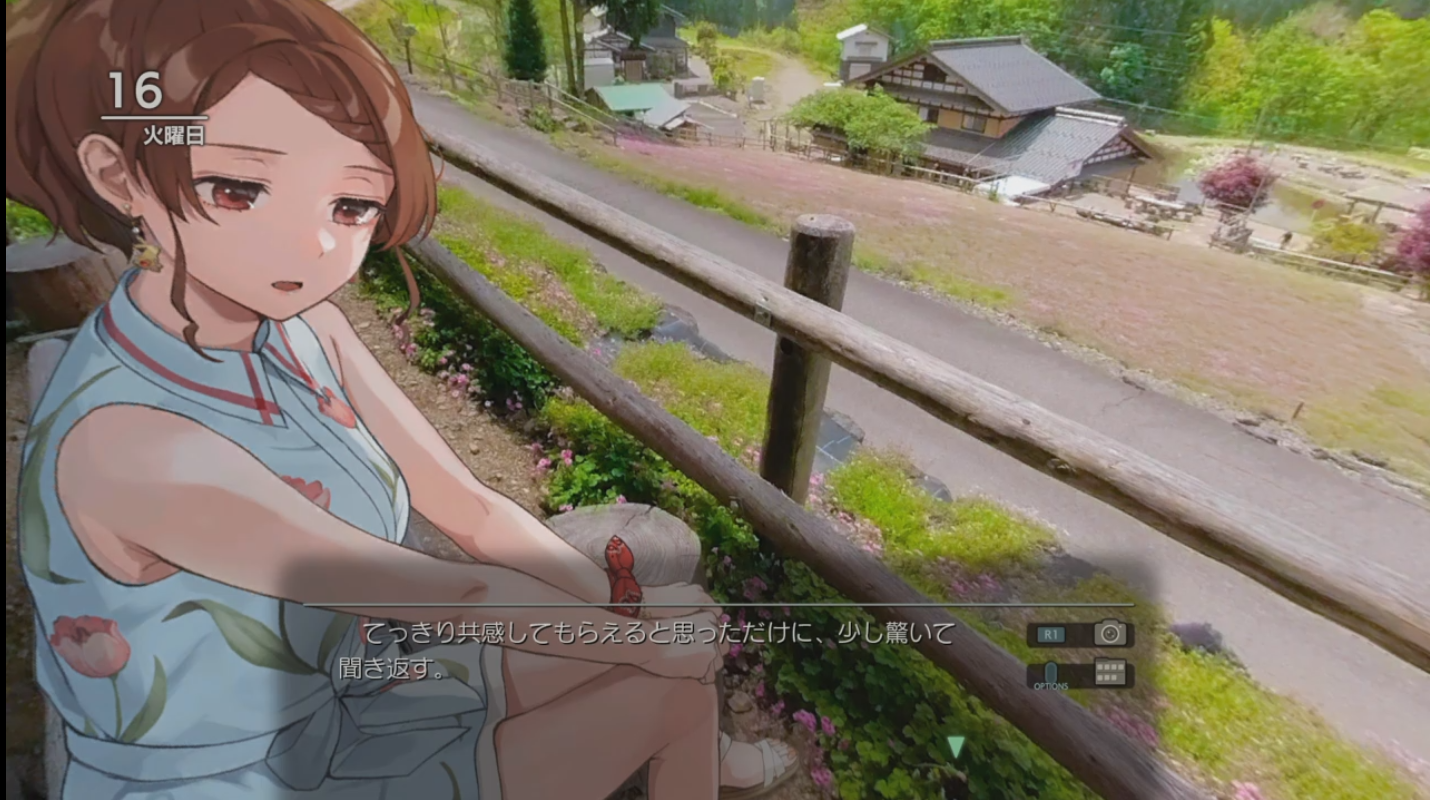

ここまでの経緯もあって「なんだかんだでけっこう気が合うな」と感じることが多かったからこそ、「旅の再会は嬉しいものだよね」という感性にもてっきり共感してもらえると思い、そこにはっきりと反対意見を示したリリに対して主人公は驚いたのでしょう。

大事なのは、違う部分があって当たり前という認識。

1から10まで共感出来て「この人とは気が合う」と思ったとしても、その後の11から100までが共感出来ず、1から10までの共感を忘れて「こんな人とは思わなかった」とがっかりしてしまうなんてことは、近所付き合いにしろ、友達付き合いにしろ、恋愛・結婚関係にしろ、ありがちな話です。

気が合う仲でも、意見が合わないことがあるのは当然のこと。

心以前に、肉体が違う時点で、世界の見え方は多少なりとも違うのですから。

「根本的な部分で誰もが誰もに理解・共感できないところがある」というある種のあきらめ、言い換えれば「親しき仲にも礼儀あり」の精神――、身近な人であってもあくまでも自分とは別の人間であるという「尊重」が、人と良い関係を保つ秘訣ではないでしょうか。

特にリリさんは「他人を顔で見分けることができない」という、他の多くの人と分かち合えない視点をうまれつき持っています。

そして実際、「旅の再会が嬉しくないという感覚」をはじめ彼女の「相貌失認」から生じる様々な事情は、主人公には共感したくても出来ない大きな溝です。

できることは想像し、考え、気持ちに寄り添うことだけ。

あの子は、今俺が感じている気持ちを感じることがあるのだろうか。

何を共感できて、何を共感できないのだろう。

「旅の再会について」

「お見合い、結婚について」

「仕事と恋愛について」

互いの見え方の違いをかなり早い段階で認識し合えたからこそ、そこからさらに考える機会と、時間が増えていく。

共感してもらえるうれしさと、共感してもらえない意外さのギャップ。

わからないからこそもっと気になる。

反応が読めないからこそ、おもしろく感じてしまうのかもしれません。

筆者がリリさんに抱いた最初の強い感情は、「好き」よりも「可愛い」よりも、「わけわかんなくて面白い!」。

この感覚について、作中主人公と終始シンクロしていた気がします。

(ちなみに「温泉の楽しさ」についてのリリさんの感情は単純明快、超シンプルです)

リリが、自分の旅を実感する日

いつも思考が数歩先をいく。

リリさんの頭の回転の速さについては以前の記事も書きました。

そんなリリと一緒に時間を過ごす中で生まれた変化によって、一度エンディングを迎えた二周目以降の旅では遂に、主人公の中に「新しい選択肢」が生まれます。

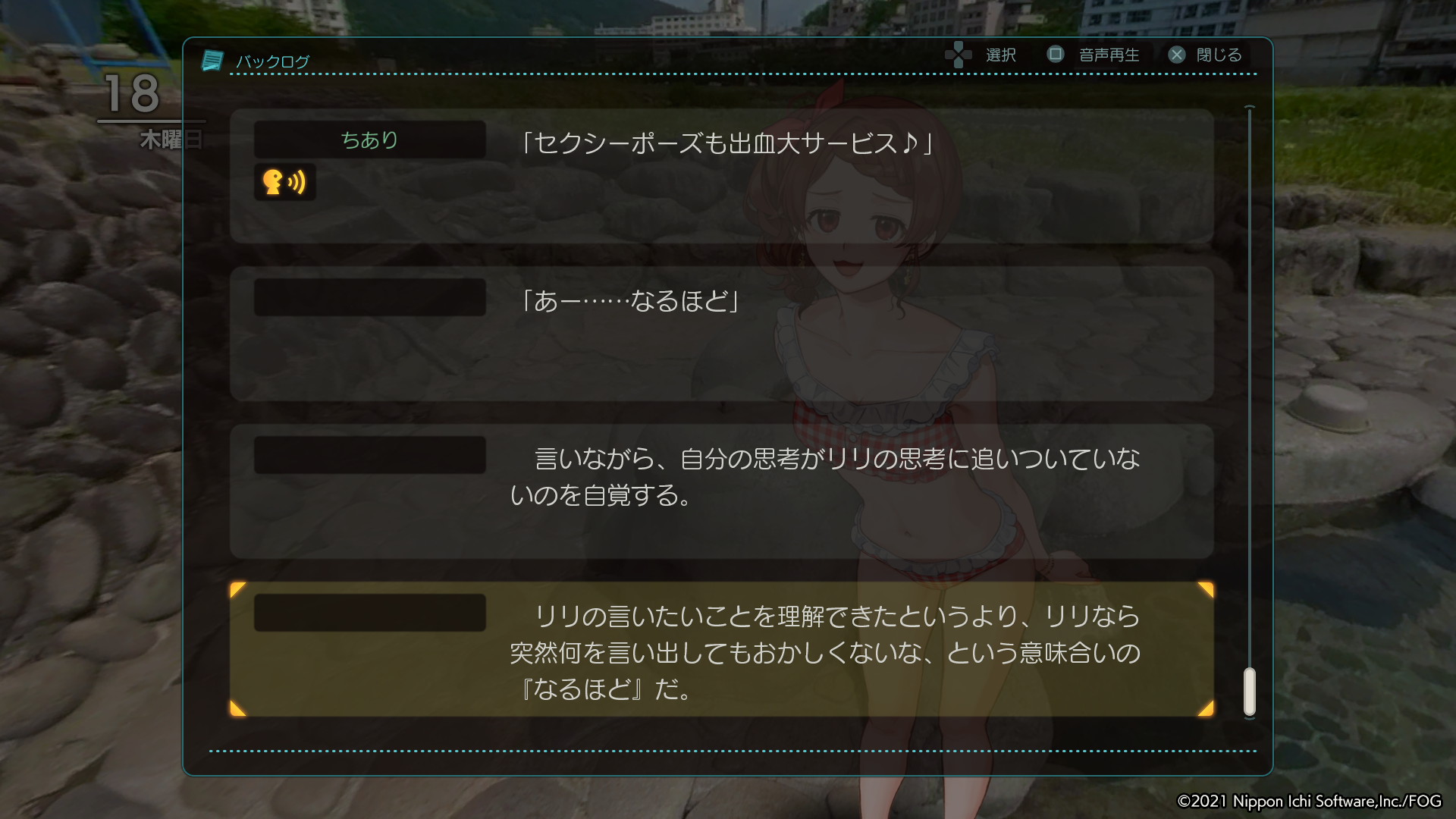

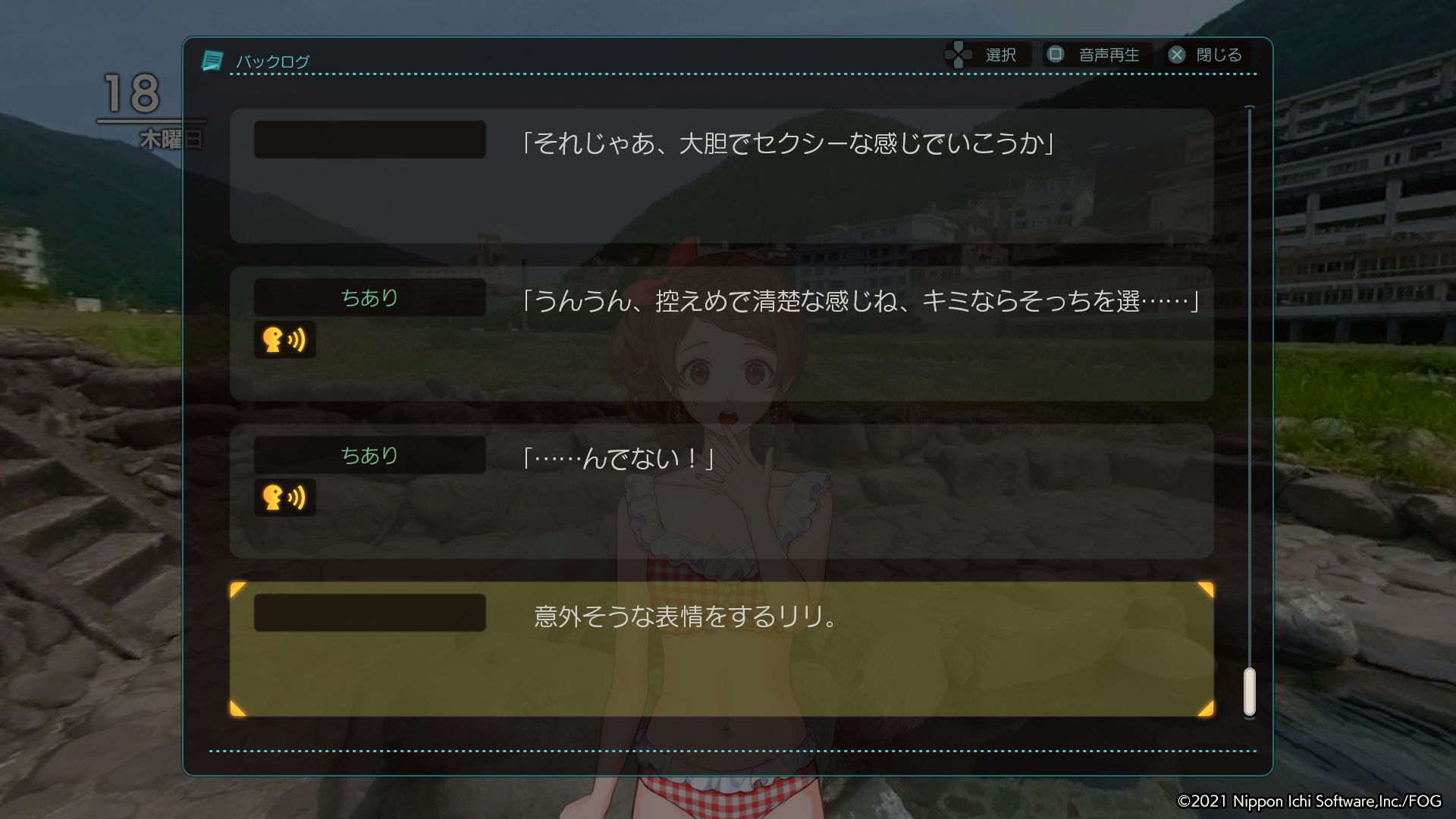

温泉で、リリから提案された撮影ポーズに対する「控えめで清楚」「大胆でセクシー」というふたつの選択肢。

それは、一見して物語上何の意味もなさそうな二択。

「じゃあ大胆でセクシーでいこう」

「うんうん、控えめで清楚な感じね、キミならそっちを選……」

「……んでない!」

主人公がとった新しい選択に、リリさんがここまで衝撃を受ける理由は、主人公視点ではわかりません。

どうしてこんなに、おおげさなくらいに彼女は驚いたのでしょうか。

いつものように、「リリさんの視点」で考えてみましょう。

母里ちありにとって、「会話で得た情報」は「その人を識別するための『顔』」のようなものです。

すぐにからかったり、初対面でも会話の距離感が近かったりするのは、短い時間で相手の内面を引き出し、判別するための材料を手に入れるための意識的な情報収集という一側面「も」あります。

(今ではほとんど素にみえますが、小学生時代、月子ちゃんと出会うまでは真逆の性格だったことが本人から語られます)

ですから対話を通して彼女の中に像を結んだ相手の「人となり」は、内面に踏み込んだ明確で解像度の高いもの。

その証拠に、二周目以降の芝桜での会話において、「もし自分が求婚したら主人公がどう答えるか」という問いについて、彼の内心を「仕事か、恋愛か」の選択に合わせて、どちらも正確に言い当てます。

主人公が「仕事」を一番に考えれば、「仕事を理由になんとなく断られそう」…

主人公が「恋愛」を一番に考えれば、「なんとなく押せばOKしてくれそう」…

と。

人の内面、特にその人の性格の価値観とか根幹にあるものを見つけることに人一番長けている。

そうすることが彼女にとって個人識別、円滑な「再会」に必要不可欠だったからです。

だからこそ、自分の知っている彼なら「控えめで清楚」なポーズを選ぶはずだと、半ば確信していました。

事実、最初の旅では選択肢すらなしに「控えめで清楚」を選びます。

『うんうん、キミならそっちを選ぶと思ったよ』

もしかしたら、リリと出会わなければこの先も生涯ずっと「控えめで清楚なポーズを選ぶ主人公」しかいなかったかもしれません。

それは、26年間かけて形作られた彼の「個性」ですから。

にも関わらず、今回の新しい旅では「大胆でセクシーなポーズ」を、主人公が希望した。

この選択は、つい数日前に会ったときの彼ならば性格的にとるはずがなかった選択で、リリさんからしてみれば、突然顔が変わっちゃった、くらいの変化だったでしょう。

それは、似てると思っていた兄さんもまた、選びそうにない選択肢かもしれません。

顔で見分けがつかないからこそ、内面で判別するしかないリリ。

一般的な人の何倍も、内面や雰囲気を見分けることを意識し続けてきたリリ。

だからこそ、内面の変化には人一倍敏感です。

「三日会わざれば刮目してみよ」とは言うけれど、実際に目を見開いて驚き固まるほどに大きな変化でした。

ですが、リリさんに本当に衝撃を与えたのはその変化、意外性だけではありません。

なにより重要だったのはその後のやりとり。

彼が「なぜそちらを選んだか」、その理由です。

会話の流れの中の、普段の自分なら意識もしないようなささやかな揺らぎ。

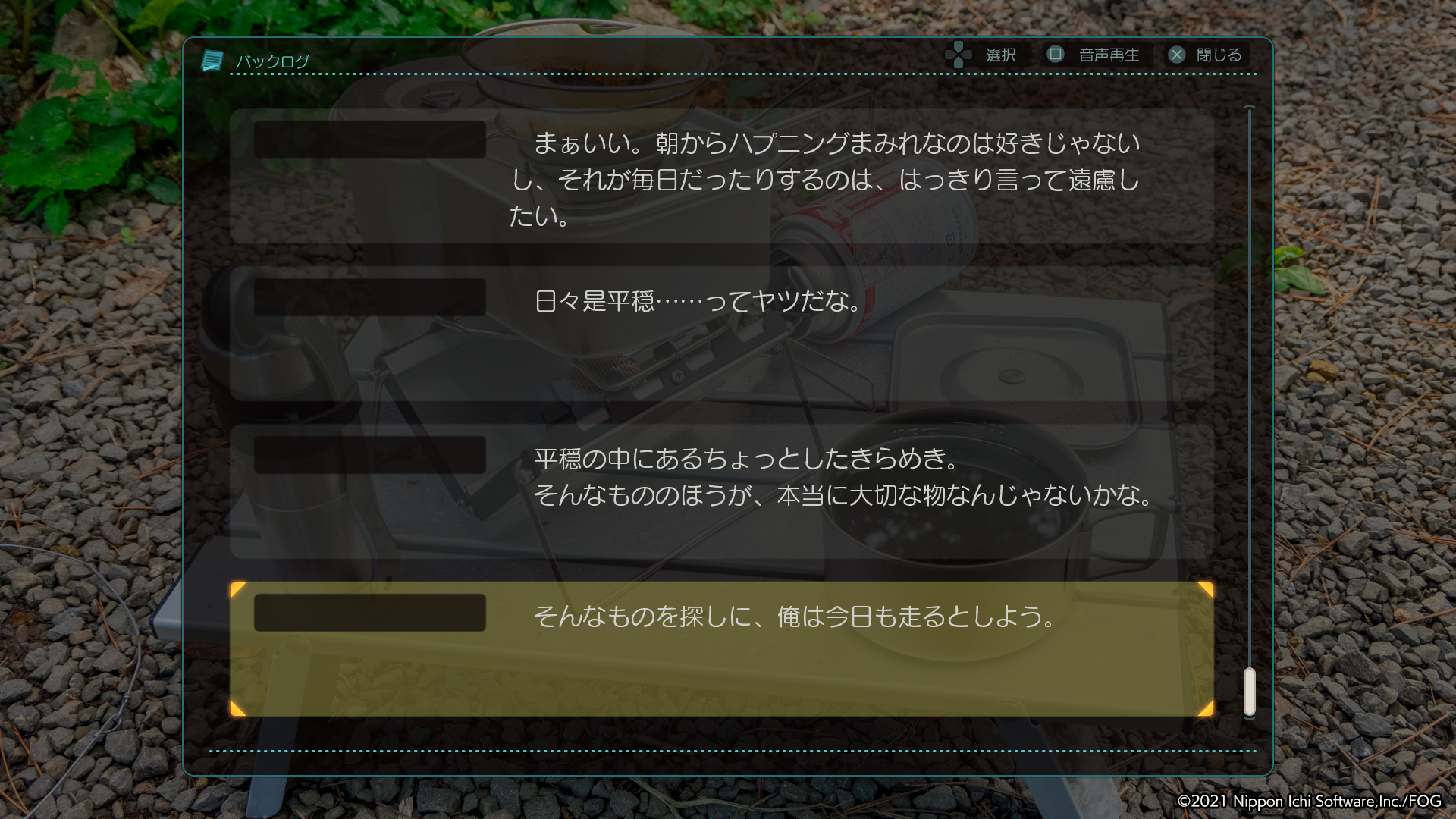

なにげない平穏の中のちょっとしたきらめき。

この、冗談みたいな一連のやりとりが、二人のその後の人生を大きく変えました。

岐阜の旅がくれたもの

もう少し掘り下げてみようと思います。

二人の物語が新たな展開に進むためにはまず、「主人公にとってなによりも仕事が一番」という価値観が前提条件です。

もしリリと結婚することを選べば島根に移住することになり、今の仕事は続けられなくなるかもしれないという前提で、「リリ(恋愛)」よりも「仕事」の方が大切だと主人公が考えていた場合にのみ、下呂温泉で新しい選択肢が発生します。

このブログでこれまで何十回も繰り返したように、「お互いに影響を与え合って変化していくこと」こそがちあり編の最大のテーマだと自分は思っています。

変化することこそが重要なため、主人公が最初から「仕事」よりも「恋愛」を重視していたならば、変化の連鎖はそこで途切れてしまい、リリの最後の一歩まではつながらないのです。

「まさかキミが清楚じゃなくてセクシーを選ぶなんて……どういう風の吹き回し?」

「ほら、リリ言ってたでしょ。『いつもと違うことをやってみよう』って」

「……確かに言った」

「だから、普段の俺なら選ばない選択をしてみようかなって」

そして、「大胆でセクシー」と言っておきながら、結局「控えめで清楚」と同じポーズしか出てこない主人公を見て、

「あ、やっぱりな」と安心もしたし、そして心の底から嬉しかったのだと思います。

「自分」が岐阜に来て起こした変化をそこに見つけたから。

「自分の見ていた今までの彼は、やっぱり間違いというわけではなかった」。

そして、

彼自身が言った通り、「普段の彼なら選ばなかったはずの選択」をしたんだ。

その選択は、彼が私のからかい半分の何気ない言葉を正面から受け取って、勇気をもって一歩踏み出すことで手に入れた「新しい顔」なんだ。

あのとき、月子ちゃんの言葉で自分が「開き直れた」ように。

いま、自分の言葉が、自分との出会いが、彼の行動をほんの少し変えた。

人は、変わるもの。

けれど、自分の意志で変わるのはなかなか難しい。

変わるために必要なのは案外、『いつもと違うことをやってみよう』――ほんのちょっととしたきっかけ、気の合う誰かのなにげない言葉ひとつでもいいのかもしれない。

リリさんが岐阜に来て、立ち止まっていたはずの時間。

ただ、問題を先延ばしにしていただけの時間。

考えつづけた時間。

一周目の旅では目的がないままでとうとう最後まで、「長く感じた」時間。

そんな彼女がついに、「自分が立ち止まったからこそ意味があるもの」を見つけた瞬間。

岐阜を旅する目的はまだ見つからない。

今日も未だ、実家に帰るのを先延ばしして、立ち止まっているだけだ。

でも、気付かなかっただけで、リリの岐阜の旅の足跡は確かに残っていた。

それを今、目の前の彼に見つけたのです。

繰り返しますが、些細なようでも、『普段なら選ばない選択』を彼が選んだこと。

それは、『リリと出会った影響』に他なりません。

自分の言葉をちゃんと受け止めてくれて、それが相手の行動に根付いている。

自分という存在が、相手の旅の中に『ある』ことを実感できた。

影響の与え合い。

それがはっきり分かる形、しかもとても愉快な形で連鎖して、還ってきた。

「キミはさ、『女の子に大胆なポーズを頼むのは恥ずかしい』っていう自分の殻を打ち破ったんだよ」

それは一周目での結論、「キミはそのままでいい」という、真っ直ぐな成長への応援との対比でもあります。

リリが岐阜に立ち寄らなければ、島根へ帰るのを先延ばしにしていなければ、主人公の中に起こらなかった変化。

小さな変化。

だからこそ、実感できるもの。

自分が岐阜を旅したことには確かに意味がある。

最初の旅では主人公から「リリとも出会えた充実した旅だった」と言う言葉を聞いても、最後の最後まで得られなかった「確かな実感」が、今ここでついに得られました。

もしかしたら自分も、普段なら選ばない道をあえてほんの一歩進んでみたら、見える景色が変わるかもしれない。

それは、これまで一度も考えたことがなかった捉え方。

「明日は明日の風が吹く」と何度も口にして笑顔になっていたリリさん。

初対面では「深いことは考えずに自由奔放に生きている」ように見えた彼女は、本当は反対で「いつも考え過ぎるくらい考えて道を選んでしまう」からこそ、意識して思考を止め、『明日』に任せていたのでしょう。

リリさんは自分の感動を、茶化すことなく丁寧な言葉でひとつひとつ言語化していきます。

いつものようにからかう口調ではなく、純粋な褒めちぎりです。

言葉にするとそんな他愛もないことにおおげさな、と感じる人もいるかもしれない。

しかし、新しく湧き上がった感情は、言葉にすること自体に意味があります。

なぜなら、言葉にするためには考えないといけません。

時間をかけて考え、自分の心と向き合う過程で、感情が整理され、新しい価値観として自分の中に強く根付いていきます。

「ああ、自分はこうだったのか」と新しい自分に気付くこともあります。

もちろん感情すべてを言葉にする必要はありませんし、そんなことはできませんが……

自分が何を素晴らしいと思って感動したのか。

それによってこれからどうしたいと思えたのか。

この会話は、一歩踏み出す勇気につながっていきました。

思い返せばリリさんは、いつも考えて考えて、自分なりの言葉にしていました。

種蔵でも、モネの池でも、芝桜でも、そして今ここでも。

リリの岐阜の旅が、「立ち止まっていた」まま終わるのか、あるいは「一歩前に進めるか」どうかの分岐点。

いつも、考え過ぎてしまうリリ。

でも、「新しいことに挑戦するのもありだよね」――

考えずに口にした自分の「なにげない言葉」がこれまでの会話と連鎖し化学反応を起こすことで、未来をパァーッと広げるようにリリ自身の心を変える「面白い言葉」として還ってきた。

主人公に影響を与えたこと。

主人公から影響を受けたこと。

二人の間で、これからも途切れずに変化が連鎖していくために必要だったもの。

平穏の中の一瞬のきらめき。

互いに「自然体の言動」で影響を与え合える「楽しい関係性」。

それこそが、主人公とちあり、ふたりの関係の核なのだと思います。

これ以降も、岐阜の旅の最後の最後まで、

「ありえないよ。大嫌いっ!」

「いつものキミが戻って来たみたい」

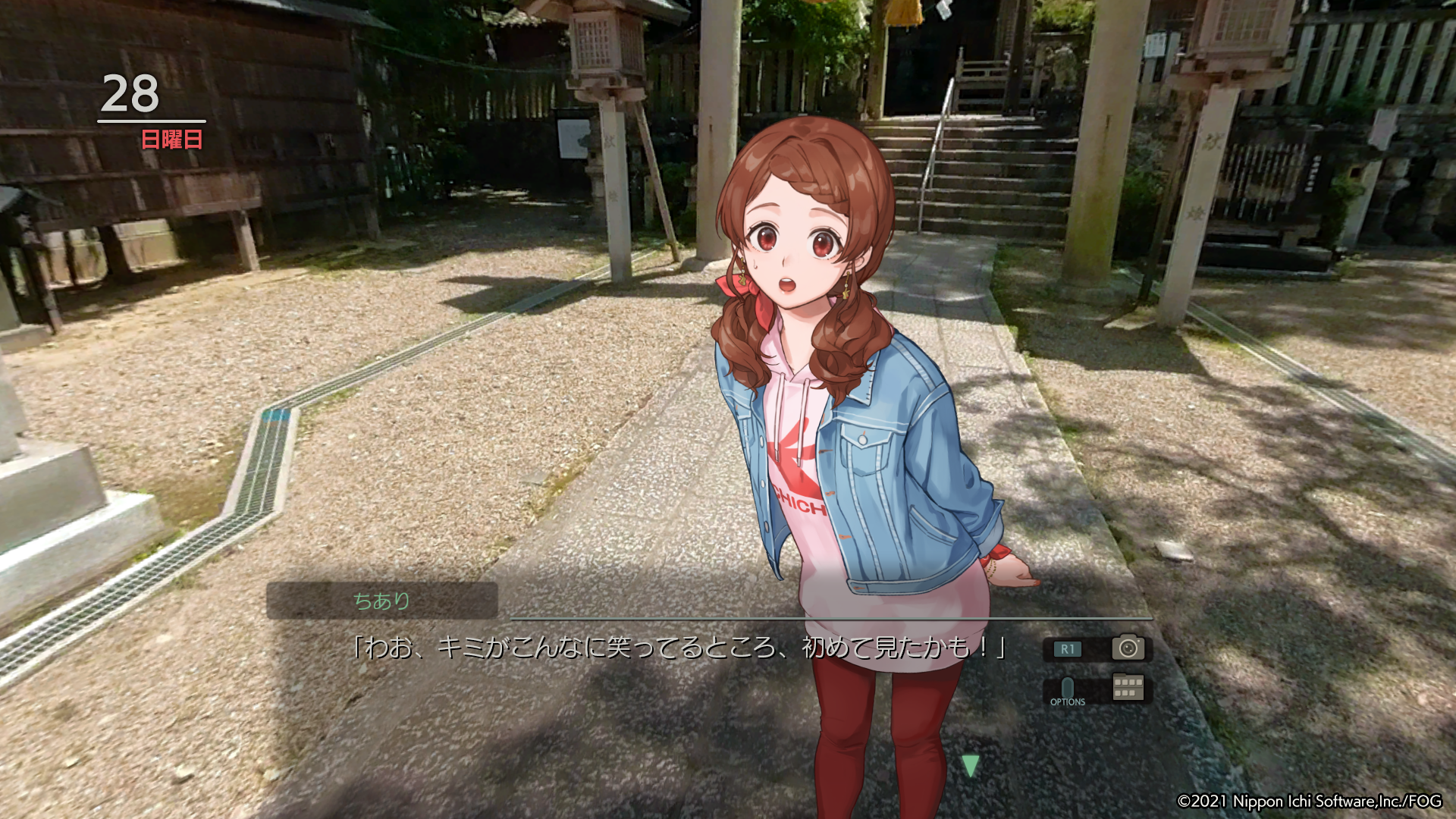

「キミがそんなに笑うの初めて見たかも!」

この人はこうなんだ、という固定概念は、何度も何度も更新されていきます。

もしかすると、

「わけわかんないから楽しい」

リリさんもまた、主人公に対してそう感じるようになっていったのかもしれません。

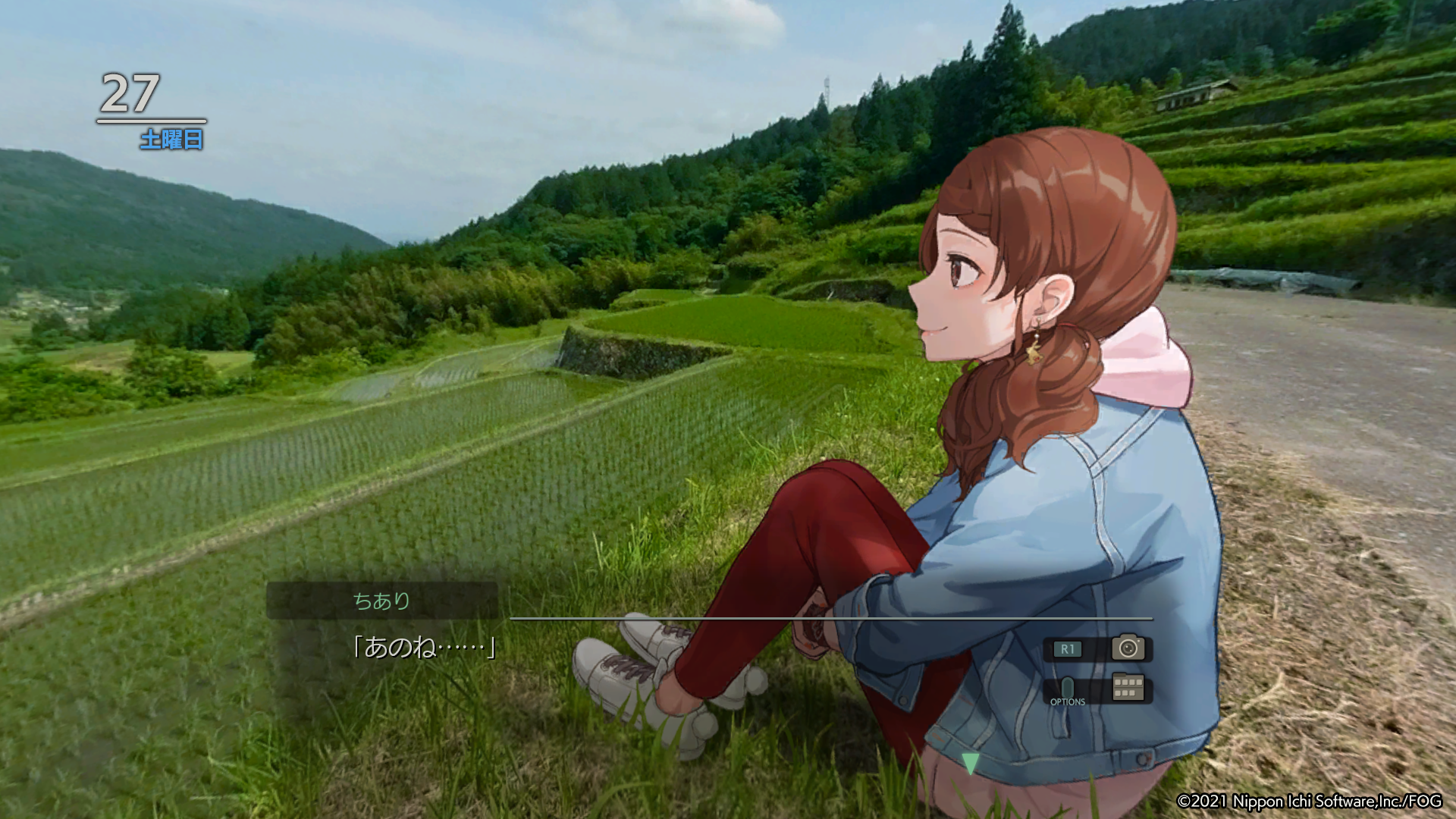

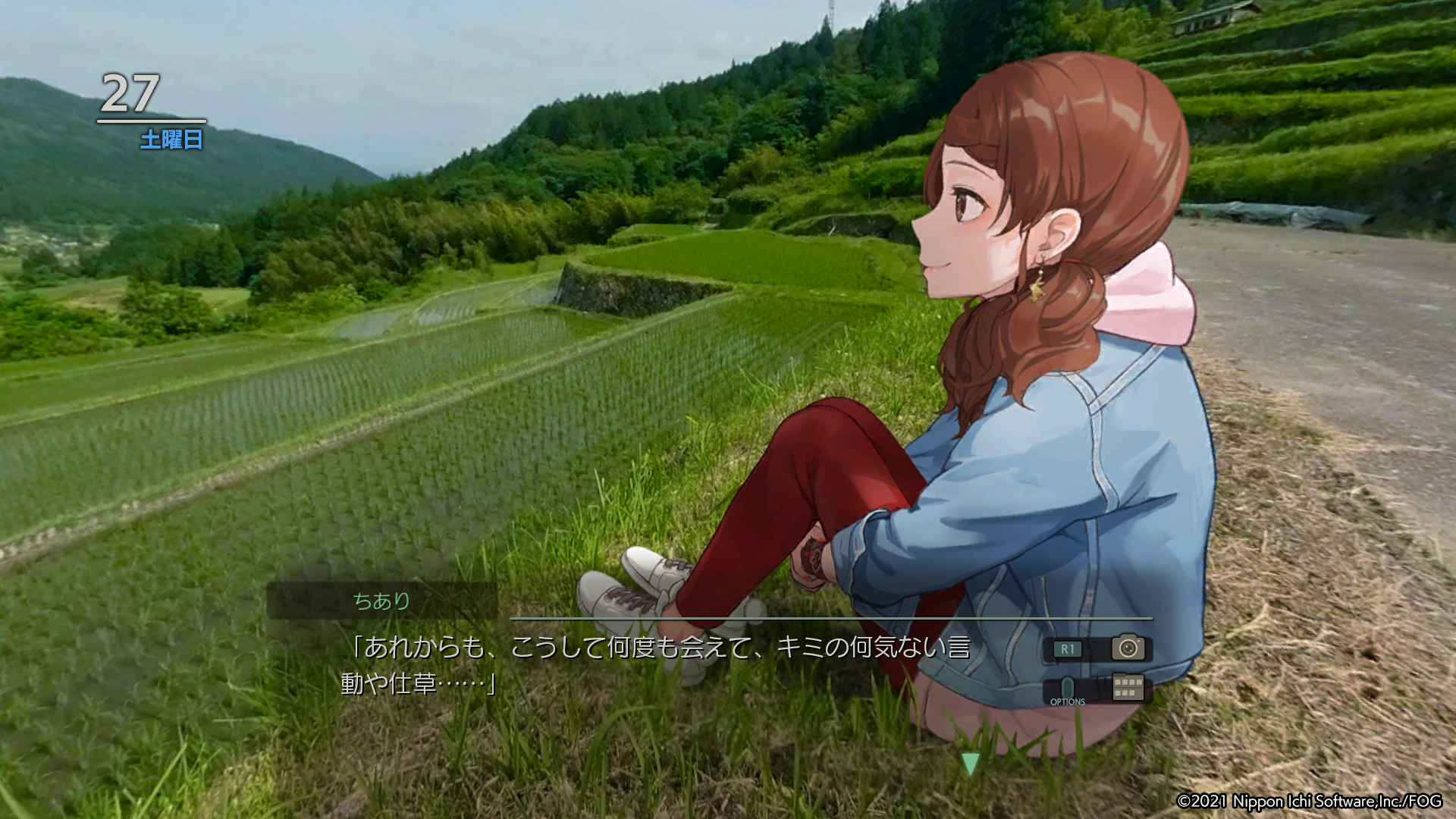

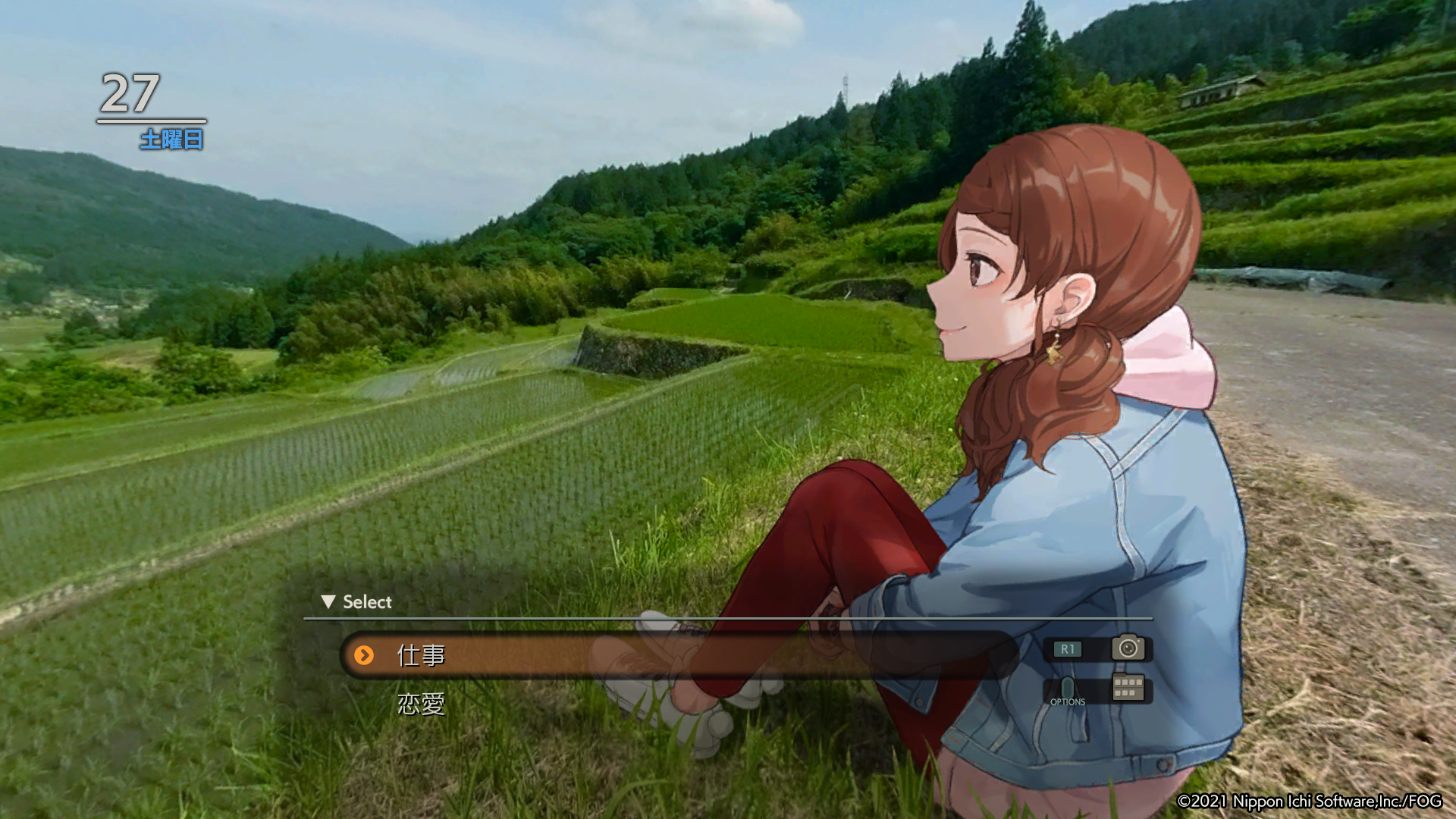

⑮~ふたりのスタートライン~坂折棚田(二周目)

二周目の旅。

最初の旅とは「違った展開」への条件はみっつ。

主人公が、

①芝桜での会話で「リリよりも仕事」を選んでいたこと。

②下呂温泉の撮影で「大胆でセクシー」を選んでいたこと。

その上で、

③坂折棚田で「仕事よりもリリ」を選ぶこと。

それはつまり、

「リリの影響で主人公が変化したこと」

「主人公の影響でリリが変化したこと」

「互いの変化を互いが実感できたこと」

「結婚するために互いが好き合っているかどうかはそんなに重要じゃない」

「もちろん誰だっていいわけじゃない、最低限の波長は合ってないと夫婦生活を続けていけない」

「キミは大好きな兄さんと似てるから、キミとならオッケーかな?とは思っている」

「大切なのは結婚したあとに、楽しくやっていけるかどうか」

以前、そんな風に語ったリリ。

プロポーズに際して、

「この人ならきっと一緒にやっていける」

「私の直感は間違ってなかったって思いました」

「キミのことを異性として好きかどうかはまだわからないけど、独り占めしたいって」

そんなふうにリリは言います。

何かしらの直感があって、何度も巡り会う中、何気ない言動や仕草で確信を深めていったこと。

彼女はその「直感」を最初にいつどこで感じたのでしょうか。

兄に似た雰囲気を感じ、はじめて「次の再会」を意識してバンダナを送ったモネの池でしょうか。

あるいは、お見合い、結婚の話を深く交わし、求婚を予告した芝桜のベンチでしょうか。

「直感」といえば、2022年9月15日に発表されたイグノーベル賞で話題になった「気が合ったふたりは動悸が同期する」という研究があります。

イグノーベル賞は名前の通りノーベル賞のパロディで、「面白くて考えさせられる」研究の業績を称えるもの。

ぱっと聞いただけだとネタとしか思えない、でもよく考えるとためになったり想像力が膨らんだりする、いろんな意味で「おもしろい」研究が選出されます。

ニワトリの尻尾に重い棒をつける(「自分には尻尾がある」と勘違いさせる)と祖先である恐竜と同じ歩き方をするというものや、「ゆで卵を生卵に戻す」などユニークな研究がたびたび話題になります。

本題の、動悸が同期する研究は、

“Physiological synchrony is associated with attraction in a blind date setting“.

細かい研究結果はここでは触れませんが、要点をまとめると、

『相手に好感を持った者同士が一緒にいると、心拍数や皮膚電気抵抗が同期(シンクロ)する』

というもの。

初対面であっても、互いに気が合った場合は短時間(数分)でこのシンクロが起こります。

見た目や声そのものの好みではなく、「両思いの好感」が、シンクロのトリガーになっているそうです。

皮膚電気抵抗=皮膚における電気の流れやすさ。

精神の状態(リラックス)や、身体の部位ごとに皮膚の電気の流れやすさが変わる。

鍼灸やツボ治療は、これを利用しているとも言われる。

これが同期するということは、

「その相手と皮膚同士が触れたときに抵抗がない」→「触れあいやすい」とも考えられる。

研究はまだ、相関関係があることがわかったところまで。

それ以外は分かっていないことばかりです。

相手が魅力的だと思うから心拍数と肌の状態が同期するのか、それとも、心拍数と肌の状態が同期するから魅力的だと感じるのか。

また、五感のうちどこで相手の状態を感じ取っているのか。

意気投合とか、肌で感じるとか、『恋に落ちたとき電気がびびっと流れるような感覚があった』という表現が昔からありますが……。

ともかく、心拍数も肌の状態も目には見えないし機械なしでは測れない、というのがこれまでの常識。

ですが潜在意識では、触れていない相手のものまで何かしらの方法で感じとっていることは間違いないようです。

人と人との間には会話以前に、無意識下における非接触の電気的なコミュニケーションが生じている。

もしかしたらこれが「直感」の正体なのかも。

「直感」とは、人間に言語が生まれる前の、野生の名残なのかもしれません。

主人公と兄を「オーラ」が似ていると表現したりするのもそうですが、リリさんは顔で他者を識別できない分、肌感覚で情報を感じとるのが人よりも得意なのでしょう。

主人公視点での「プロポーズ」

主人公が選ぶ、最後の選択。

これは決して、「仕事」よりも彼女が大切だから「恋愛」をとる、という表面だけの選択ではありません。

リリを選べば生活の安定は保証されるため、この選択における「仕事」は、生活の安定のための「仕事」ではなく、純粋に「夢」をかなえるための「路」とも言い換えられます。

「夢」は、「自分との約束」と言い換えてもいいかもしれません。

もう10年近くも前から憧れてきた「旅をして生きていきたい。あの人の目指していた最高の一枚を自分も撮りたい」という想い。

「ルポライター」という仕事そのものは、決して彼の夢の「絶対の条件」ではありません。

主人公は元々、どんな仕事に就いたとしても「旅を続け」、「最高の一枚を撮りたい」と言う夢を持っていたからです。

ですが、ルポライターは「あの人」と同じ職業。

旅を続け、彼の理想とする最高の一枚を目指すための「近道」、あるいは「答えに近い道」だとは言えます。

一方、仕事を辞めることになるかもしれない覚悟の上で、リリを選ぶこと。

それは、「最高の一枚を目指す」という人生の夢を追う上で、これまでとは違う「正解があるかどうかも分からない、先を見通すことができない路」を辿ること。

考え、選択するためのひとつの軸は「リリと一緒に過ごす過程の中で自分が変わったのかどうか」。

「変わること」は、難しい。

自分の意志で変えたい、変えようと思っても、人はそうそう変わるものではありません。

だからこそ、一緒にいることで、お互いが良い影響を与え合って変化していける相手は「良くも悪くも」かけがえのない存在と言えます。

良くも悪くも……

自分自身が思いもよらない方向に変わっていくことも含めて面白いと思うのか。

それとも、変わりたくないと思うのか。

リリと一緒にいると、「自分自身さえ、未知の存在」になれる。

自分の知らない自分に出会わせてくれる。

変わり続けて、影響を与え合って、小さな不安とそれより大きな好奇心を抱えながら、新しい場所へ一緒に踏み出していけるパートナーとなれるでしょう。

とるべき道の答えは案外、彼が子供の頃に出ていたのかも知れません。

リリ視点のプロポーズ

一方、リリにとってもここは大きな分水嶺。

プロポーズをするか、しないか。

彼女の選択は一見このふたつに見えて、実際はもう少し複雑です。

プロポーズしたとすればOKされるか、断られるか。

その結果何を手に入れ、あるいは何を背負うことになるのか。

それぞれに違った種類の覚悟が問われることになります。

プロポーズをして、彼がOKしてくれた場合。

→彼の仕事をあきらめさせることになる(かもしれない)。

自分は結婚生活とともに、彼の覚悟を背負うことになる。

プロポーズをして、彼が断った場合。

→彼はこれまで通り仕事を続ける。

自分は一歩踏み出した自信が手に入る。

プロポーズをしなかった場合。

→彼はこれまで通り仕事を続ける。

自分は何も得ないが、彼を純粋に応援して送り出せる。

もし彼からプロポーズされた場合。

→彼の仕事をあきらめさせることになる。

自分は一歩を踏み出せないまま、彼の覚悟を背負うことになる。

プロポーズをしてOKされた場合も、断られた場合も、相応の覚悟が必要になる。

「彼がOKしてくれた場合」の方が、彼女がこのあとの人生で抱える重圧ははるかに大きくなります。

「プロポーズをしない」、あるいは「プロポーズして断られる」方が、結果的に心の負担が少ないかもしれない。

彼が大切にしている仕事を奪う可能性がある、それを背負うだけの覚悟はあるのか。

リリさんは芝桜での会話で主人公の内面を見透かしたように、あるいは一周目の種蔵で「私なんかよりも仕事をずっと大事にしてる」と見抜いたように、ここでも言葉を切り出す前から、

今プロポーズすれば、おそらくOKしてくれる。

あるいは、プロポーズしても断られる。

と、主人公の表情や雰囲気から察していたのでしょうか。

それとも、影響を与え合って変わり続けた結果、もう「今の彼がどう答えるか全然わからない」と感じていたでしょうか。

主人公がリリを「思考が読めない子」と感じていたように。

わからないからこそ不安で、わからないからこそ、面白い。

そう感じていたでしょうか。

「彼は変わったのか」

「自分との出会いは彼にとって意味のあるものだったのか」

「彼との出会いは自分にとって意味のあるものだったのか」

もし、彼がOKしてくれて、そのせいで仕事を辞めることになってもそれを背負う覚悟。

その上で自分達が、夫婦として影響し合い長く楽しくやっていける関係になれる、という実感。

仕事に夢中で真剣に取り組んでいる彼が、自分との関わりの中で変わっていった。

これからも一緒に、楽しく、変わっていける。

それこそが、リリが勇気をだして最後の一歩を踏み出すために必要なピースだったのだと思います。

普段の自分だったら、過去の自分だったら、きっと明日へ先延ばしにしてしまう。

厳しい条件をつけて、「選択しないこと」を選んでしまう。

『強いて言えば、普段の俺なら選ばない選択だから、かな』

だからこそ今日は、いままでの自分なら選ばない一歩を。

・

・

・

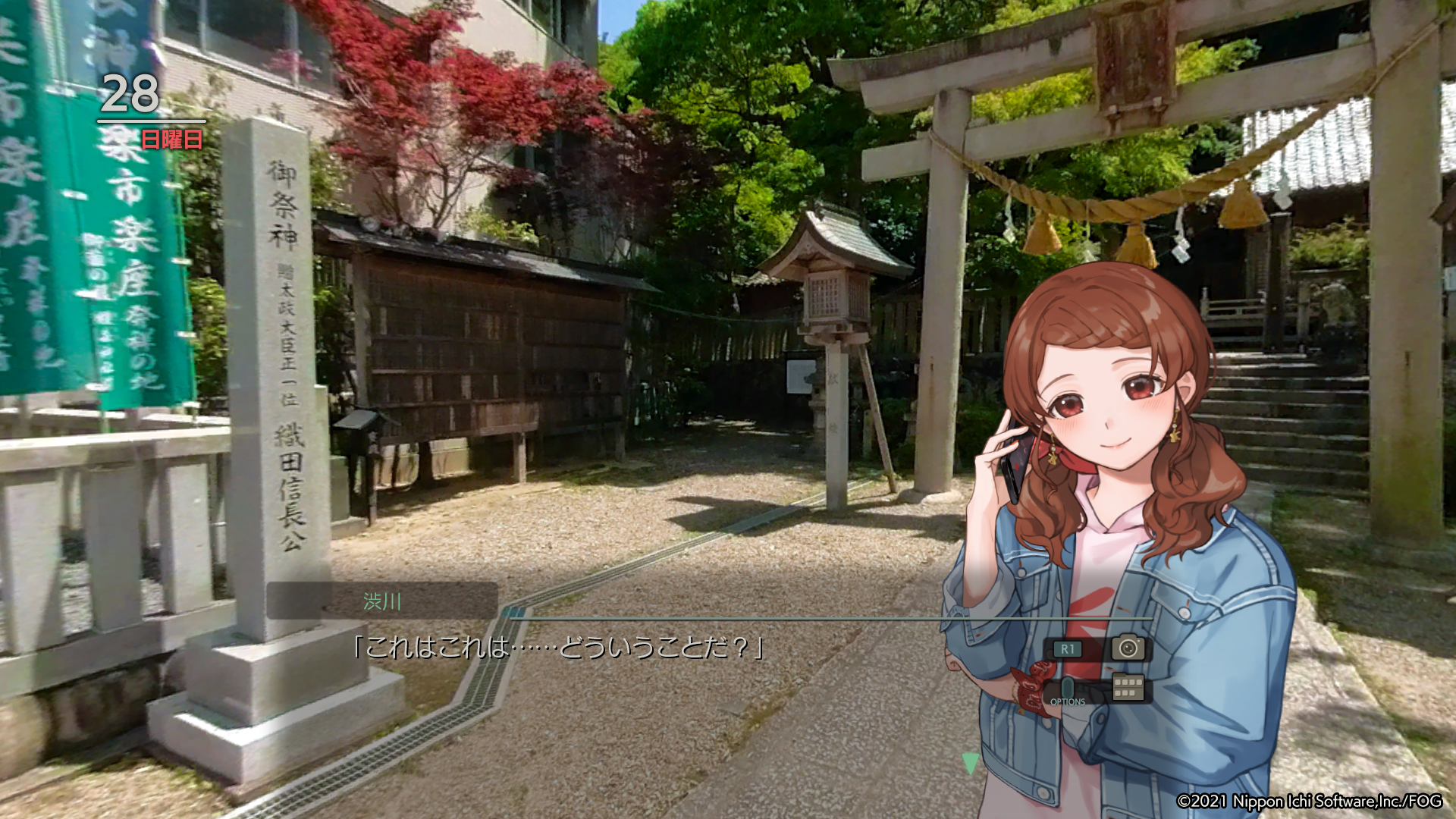

⑯~岐阜のはじまりの場所~橿森神社

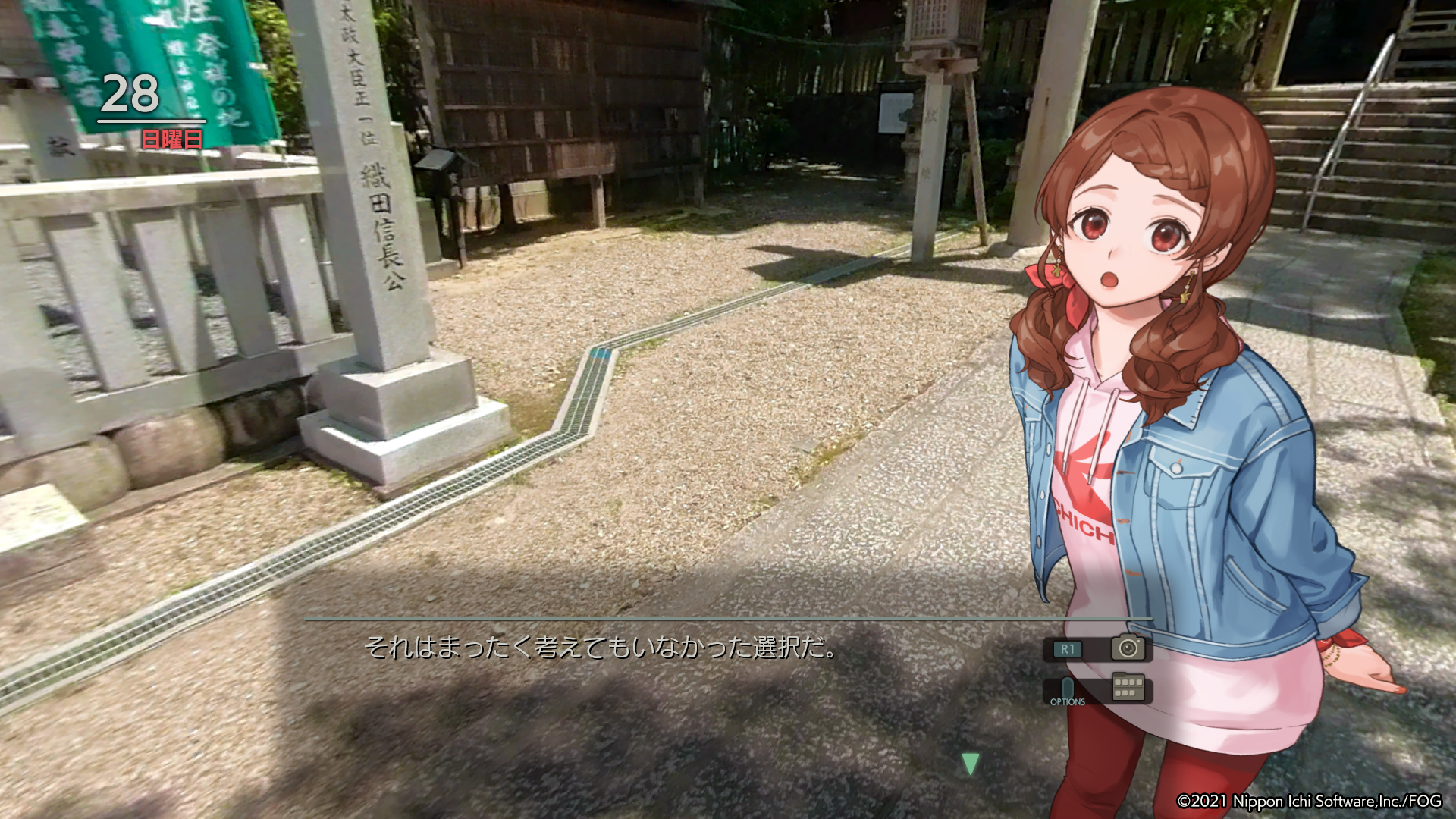

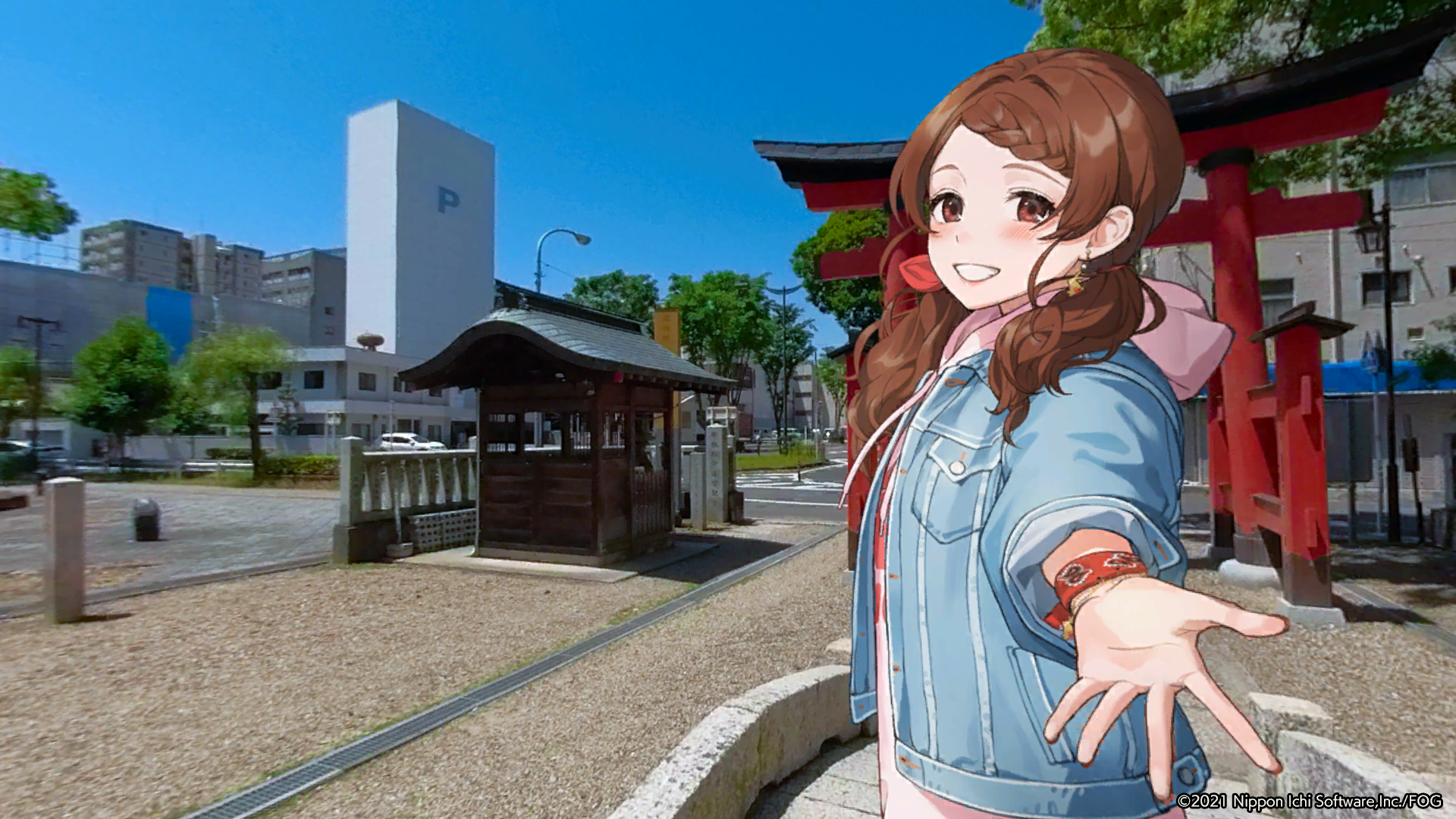

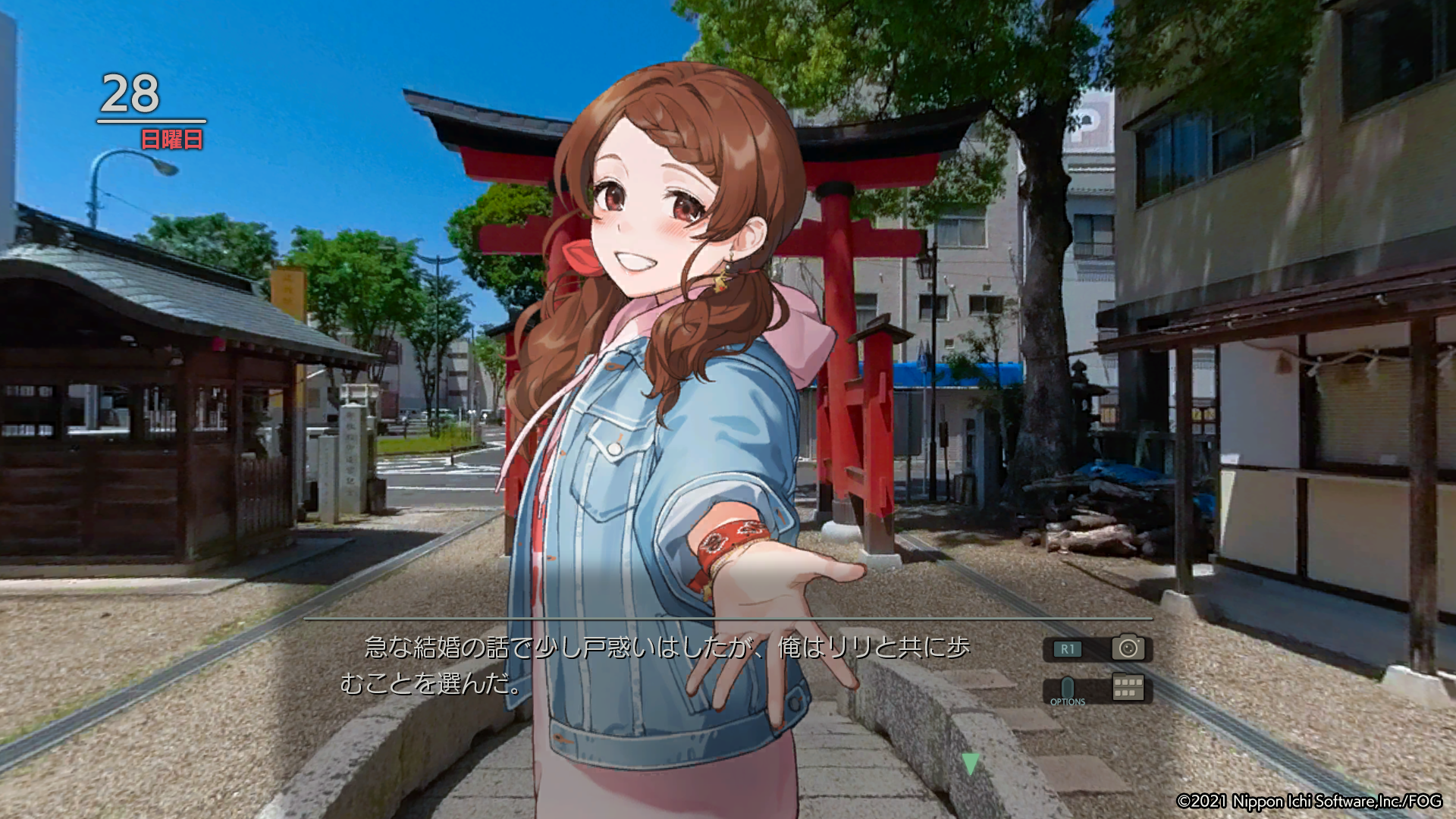

「婚約」した翌日の朝、主人公はリリさんと岐阜市内で待ち合わせします。

そして途中で橿森神社に立ち寄り、お参りすることにしました。

坂折棚田でリリと歩く道を選び、その手を取ったところで場面転換――

いったいどうなってしまうんだ……という不安と期待の入り交じったところから、二拍のかしわでで始まる神前でのエンディング導入――、というのは北海道や沖縄ではできない、岐阜ならではの演出でとても趣があります。

ところで、自分はちあり編のラストの場所が「ここ」になると全く予想していませんでした。

予想できた人はいるでしょうか。

一度エンディングを迎えれば、クリア特典の取材地アルバムを埋める過程で、岐阜市内に謎の空白スペースがあることからエンディングに関係するスポットだと予測はできますが、それがこの神社だとはなかなか結びつきません。

橿森神社は、このゲームの中で「印象に残りづらいスポット」だったからです。

風雨来記4本編中で、橿森神社は「ツーリングマップ」に名称が掲載される独立スポットではありません。

「岐阜駅」に何度も何度も繰り返し立ち寄ることで、岐阜市街の取材の一環としてやがてこの神社に訪れることができるようになります。

ですから、一度や二度のゲームプレイでは、存在さえ知らないままエンディングに至ることがほとんどでしょう。

しかも、「岐阜駅」は、訪れる回数が増えるほどに好評価高得点の記事があらわれる仕様です。

他に「岐阜新聞社内部」や「岐阜城」「河童神社」「口裂け女のトンネル」などインパクトの強い取材地の中で、「橿森神社」は隠れがちだったかもしれません。

ちなみに、訪れた場合取材情報として、

・橿森神社は三人家族の「子供」にあたる神様を祀る場所で、近くには「父」を祀る神社と「母」を祀る神社もあること。

・境内に、「駒岩」という神の子が馬に乗って降臨したという大きな岩があること。

・信長の楽市楽座発祥の地で、有名な木があるということ。

などを知ることができます。

とはいえ、それを聞いて「おっ、これは絶対ストーリーに関わってくるぞ!」とは想像できません。

ですが、クリアした後に色々なことを知れば知るほど、より深く考えていくほどに、これ以上ないほど「岐阜を舞台にした旅のしめくくり」にふさわしい場所だと思うようになりました。

というわけで、ちあり編エンディングについて深く語る前に、まずは橿森神社についてある程度触れておこうと思います。

そう難しい話ではありません。

要点は以下のみっつです。

1:「岐阜発祥の場所」であること

2:「神話」と「夫婦」の関係

3:「日常の中のちょっとした『特別』」

1:「岐阜発祥の場所」であること

発祥の地、と断言してしまうとちょっと語弊があるかもしれませんが、橿森神社及びその周辺地域は「岐阜の発祥に縁の深い場所」なのは間違いありません。

これにはふたつの意味があります。

ひとつめ。

近代になって美濃国と飛騨国を統合して岐阜県と呼ばれるようになりましたが、この「岐阜」という言葉は元々、織田信長が名付け親だと言うのが通説です。

稲葉山城(現在の岐阜城)の城下町を「岐阜」と名付けたのが発祥だとか。

岐阜の「岐」は古代中国で鳳凰が舞い降りた「阜山」、「阜」は孔子の生まれた儒学発祥の土地「曲阜」に由来します。

「鳳凰×孔子」、とんでもないパワーの込められた名前ですね。

橿森神社も、「岐阜」の一角で、岐阜城が建つ金華山から連なる瑞龍寺山の麓に位置します。

楽市楽座発祥の地(楽市楽座の神を祀った樹があった)という逸話から、明治時代以降には信長を祀る建勲神社が建てられました。

おかげでリリさんのエンディングでは終始、「織田信長」の文字が背景で存在感を放っています。

そういう意味でこの地域は「岐阜」という地名の発祥の地、と言えるでしょう。

そしてもうひとつの「発祥」の意味ですが、これは橿森神社の立地、及び祭神と関係があります。

この神社の周辺地域はかつて、「古代の美濃を開拓した人々が暮らしていた重要な土地」でした。

古い時代の言い回しで、日本列島のことを「葦原の中つ国」と呼びました。

言葉の意味は諸説ありますが、文字通りに意味をとるならば、「葦(アシやススキなど)が生え放題」の、「天に連なる山」と「黄泉につづく海」との間に広がる「原野」。

現代でも、わずか数年手入れのされていない川辺(特に毎年増水で水に沈むような河川)では、水がもたらす豊富な栄養によって、人を寄せ付けないほどに植物が生い茂ってしまいます。

人間の背丈より高い草木や藪に埋め尽くされた茂みは歩くことも、先を見通すことすらままなりません。

現代人としてはつい平地ならどこでも歩いて自由に移動できるように感じてしまいますが、そもそも草原のような「見通しの良い平地」自体が、人の手によって時間をかけて切り開かれ、作られたものです。※

※もちろん、例外はあります。

気候や土壌など環境的な要因。たとえば栄養価の少ない土質や塩分を含む土地、高山や寒冷地、湿地帯など。

古代の美濃も、そうした「葦原の中つ国」でした。

「稲作が伝来して弥生時代が始まった」と言葉にすると一言ですが、伝来したと同時に米がとれるわけではなく、稲作をはじめるにはまず土地を開拓する必要があります。

雑草が生え放題、茨や固い木枝に覆われ、足下は大小の岩石が転がり放題の原野を、手作業で一から稲田へと作り替えていく。

気が遠くなるような、たいへんな土木事業です。

岐阜県の各地に「この地を開拓した土地神様」を祀る神社が多いのは、その頃の記憶が今にまで大切に受け継がれているのではないでしょうか。

風雨来記4で「ハツシモ農家」へ取材すると語られるように、美濃の土地に流れる木曽三川は米作りと重要な関わりがあります。

古代では、「治水」とは真逆の考え方で、洪水による河川の氾濫を能動的に利用する農法がありました。

これを「氾濫農耕」といい、有名なところだと古代のエジプト文明やインダス文明がこれによって大きく発展しました。

毎年決まった時期に氾濫し、運んできた土砂によって平野を作り、農業のために必要な豊富な栄養分をもたらしてくれる。

氾濫の季節が終わったらそこに種を植えれば作物はすくすく育ち、翌年、氾濫の季節の前に収穫する。

見方によっては、川の氾濫は天の恵みでもあったのです。

大きな河川が何本もうねる濃尾平野は、気が遠くなるほどの昔から洪水がもたらし続けたミネラル豊富な土壌によって、氾濫とうまく付き合うことさえができれば、実り多い豊かな土地だったことでしょう。

開拓に際しては、基本は石や木で作った耕作具を用いましたが、影響力の強い人物――いわゆる「王」がいる「クニ」であれば、他地域との交流によって「青銅」や「鉄」の道具を集めることができました。

これによって、より効率よく開拓をすすめることができます。

橿森神社の周りには、弥生~古墳時代の集落跡が多数発見されており、さらに裏山の山頂には、2~3世紀頃にこの地方を支配し、西日本の支配者勢力と関わりがあった「王」のものと考えられる石の墳墓が残されています。

2~3世紀と言えば、ちょうど邪馬台国の時代ですね。

魏志倭人伝には「倭国は約30のクニからなる」と記録されているので、古代美濃もそれらのクニのひとつだったのかもしれません。

当時は女王が珍しくなかったため、ここに葬られた王も女性だったのかも。

そして稲作は現代まで連綿と続いています。

ちなみに、岐阜の地に人類が住み始めたのは非常に古く、一万年以上昔の旧石器時代からたくさんの生活の痕跡が残っています。

その理由のひとつに岐阜の土地の「特殊な地質」があります。

石器時代というくらいなので石を素材として道具を作るのですが、この「石」、なんでもいいわけではありません。

実用的に使える「石器に向いている石」というのは少なく、採れる場所が限定されます。

最上質の黒曜石となれば、現代のカッターナイフや包丁よりも鋭い斬れ味を誇ります。

イノシシや熊の硬い毛皮も切り裂けるし、しかも錆びません。

割れない様に大事に使えば、狩猟にも加工にも、世代を超えて長く使える一族の宝になりますが、火山性の石であり、生成されるためには様々な条件が必要なため、非常に希少な品でした。

それ以外にも様々なランクの「質の良い石」が、日常生活における調理や加工、あるいは外敵から家族や仲間を守るために、日本列島全体それこそ北は北海道南は沖縄、はては大陸にまで流通していました。

現代人が思う以上に、非常に広い範囲で物々交換の交易が行われていたことが研究で分かってきています。

岐阜という土地はこの「石」にかなり恵まれた土地です。

たとえば金華山は、「チャート」によってできています。

「チャート」とは「2億年前のプランクトンの殻が凝縮した化石」地層で、固く鋭く、石器にするときとても良い感じに割れて加工もしやすいので、東海地方では旧石器時代から縄文時代にかけて、上等な石器といえばチャート石器でした。

(それ以上の質となると「黒曜石」「サヌカイト」など火山石になるため、手に入る場所が非常に限られます)

中でも、山自体がチャートという金華山は、石器の時代においては尽きることない良質の石器材料を生み続けてくれる恵みの山だったわけです。

岐阜の主要採取地としては他に、風雨来記4に登場した「飛水峡」や「木曽川周辺(ちょうど「猿啄城展望台」から見下ろしたあたり)」があります。

普通の岩よりもずっと固い、つまり風化や浸食に強いため、他に見られない独特の渓谷美を作り出してくれています。

こうしたことから、岐阜県の「県の石」としても指定されています。

チャートに留まらず、「黒曜石」は風雨来記4オープニングで登場した長野県の諏訪湖周辺が、日本最大級の産出地。※

さらに下呂地域では「下呂石」というサヌカイトに匹敵する高品質の火山石が産出したりと、岐阜周辺は石器の時代に生活する上で、とても暮らしやすい土地だったと思われます。

※日本最大級の黒曜石産出地である諏訪湖北東の星糞峠周辺では、縄文人が大量に黒曜石を掘り出したおかげで散らばったカケラがキラキラと光っていて、これが「星糞」と呼ばれていました。

漢字がアレですが、英語の「スターダスト」と同じ様な意味なのでしょう。

星のかけらが地上に落ちて降り積もったもの、と捉えられていたようです。

2:神話と夫婦と

そんな考古学的な「古代の人々」と直接の繋がりがあるかはわかりませんが、岐阜城のある金華山は、元々「稲葉山」と言う名で呼ばれていました。

周辺には「いなば」に関係する地名も多く、これは古墳時代以前に稲葉国(いなばのくに。後の因幡国)から派遣されてきた人達がこの地を開拓し、住んでいたことが由来だと言われています。

たとえば、岐阜市の西にある伊波乃西(いわのにし)神社。

日子坐王「ひこいますおう」という皇族を祀る神社とそのお墓があります。

将軍として丹波で土蜘蛛を滅ぼすなどの成果を残したのち美濃に赴任し、子供と共に治山治水に努めたと伝えられます。

この日子坐王の子供の一人が、「稲葉国」を統治していた王です。

その後、その娘である日葉酢媛(ひばすひめ)命が垂仁天皇と結婚して、その間に生まれたのが、稲葉山の麓にある、伊奈波神社の祭神・五十瓊敷入彦(いにしきいりひこ)命です。

彼は、日本人なら誰でも知っている「ハニワ」とちょっとした関わりがあります。

彼のお母さん日葉酢媛のお葬式が、「ハニワ」の発祥とされているからです。

古代には、少なくとも弥生時代にはすでに、王や有力者が死んだときには大量の生きた人間を一緒に捧げる風習があったことが歴史的に確認されています。

「卑弥呼以って死す。大いに冢を作る。径百歩。殉葬者奴婢百人余り」

三国志(魏志倭人伝)

古墳時代でも続いていたようですが、日葉酢媛命が亡くなったとき、夫の垂仁天皇が、

「この風習、残酷だからもう辞めないか」と言いだし、

野見宿禰が「後世に何言われるか分からないのでやめた方がいいですね」と応えて、

出雲の職人100人に、人や馬を模した焼き物を作らせて、

「生きた人間の代わりに今後はこれを捧げましょう」と提案した、

という経緯が日本書紀に書かれています。

なんだか人間味あふれるエピソードですね。

特に後世の評判を気にするあたりが。

ともかく、お母さんが亡くなったあと、子の五十瓊敷入彦は今の大阪や奈良を中心に、各地で活躍しはじめます。

彼には、弟と妹がいました。

彼自身は皇位を望まず弓矢の方が良いと言ったので、弟が次の天皇(景行天皇・ヤマトタケルの父親)になります。

一方、妹の倭姫命は天照大神の依り代となって各地を旅したあと、伊勢に皇大神宮(今の伊勢神宮)を建てました。

倭姫命はその後、甥のヤマトタケルに女装用の衣装と、草薙の剣を渡したりと活躍します。

すごい世代です。

そんなお兄さんの五十瓊敷入彦。

難しい名前ですが漢字の意味からすれば、

五十(い)=たくさんの

瓊(に)=美しい宝玉を

敷入(しきいり)=敷き詰めたような

という雰囲気でしょうか。

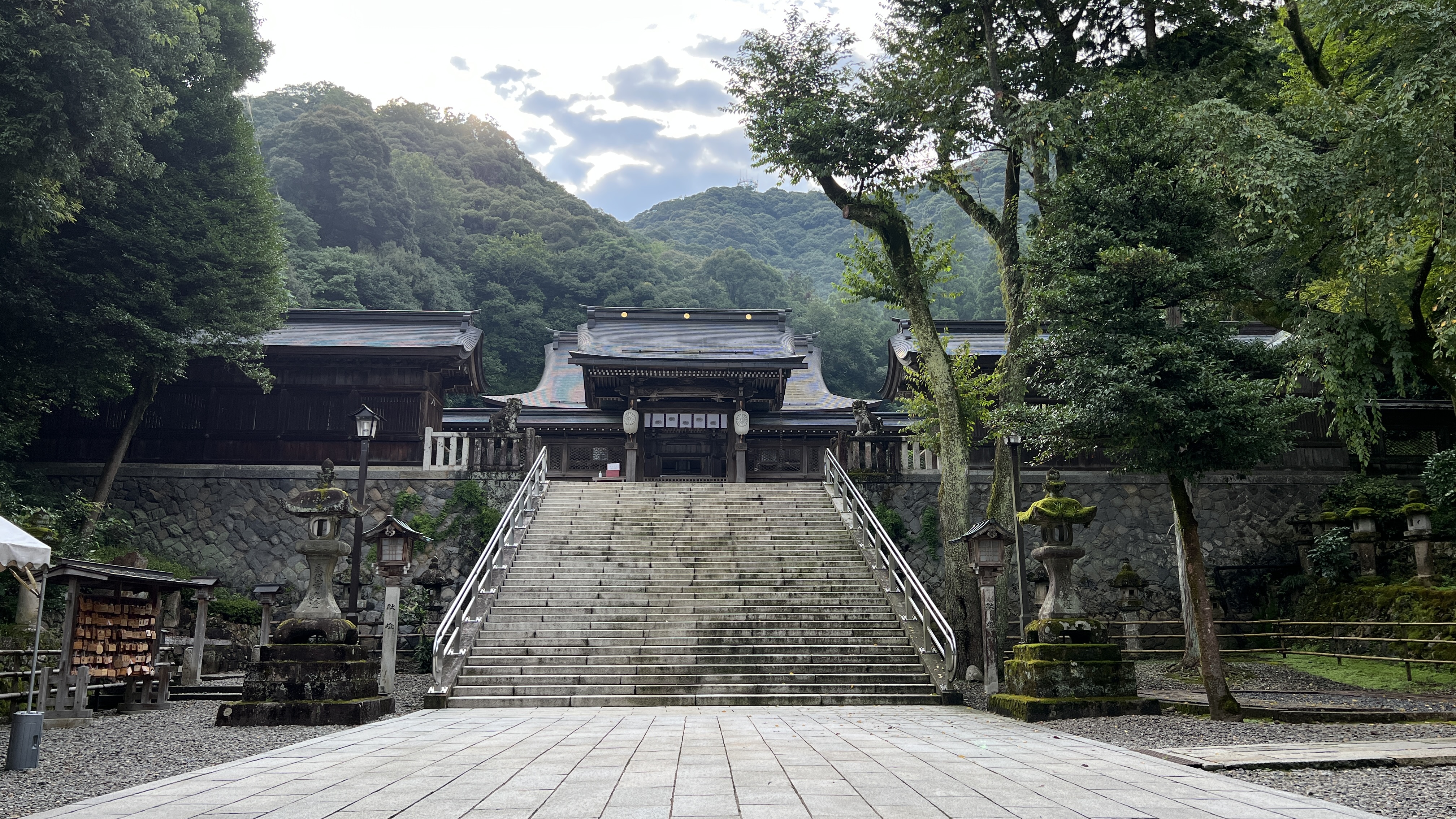

伊奈波神社は2~3世紀頃の創建と伝えられ(橿森神社山頂の「王」と同時代ですね)、元々は稲葉山中で祭られていたそうですが、戦国時代に城建設にあたって城主・斉藤道三によって現在の場所に移築されました。

岐阜の市街地まっただ中にあって、とても立派で眺めも良い、坂の上の清々しい神社です。

この五十瓊敷入彦(いにしきいりひこ)命の「お墓」とされる場所は、大阪にあります。

記紀によれば老齢まで生きたとされ、奈良・大阪には様々な逸話が残されています。

配偶者の記録も残っていません。

ですが、岐阜では全く違う説、「東方に戦いに行った帰り、政争に巻き込まれてこの美濃の地で討ち死にした」と伝承されています。

ちょっと不思議な話です。

ヤマトタケルも東国征伐の帰り、美濃の西の伊吹山で敗退して命を落としました。

同じ時代に同じ土地で同じ様な伝説。

彼らの時代はちょうど「歴史」と「神話」の境目とあって、色々想像が働きますね。

そして、ご近所にある金(こがね)神社に祀られるのが、五十瓊敷入彦命の妻であると伝えられる淳熨斗媛(ぬのしひめ)命。

この方は系譜的には、ヤマトタケルの異母妹にあたります。

「金」という直球過ぎる神社名と金ぴかの鳥居、鮮やかな朱の社殿、後ろにそびえる巨大なタワーマンション――という第一印象のインパクトが強すぎる神社ですが、伊奈波神社と同じく非常に歴史の古い神社です。

派手な社殿の陰で見過ごしやすい、境内右奥の鳥居の向こう、社殿の「裏側」には、古代美濃地域を開拓した人々縁のものとされる小さな古墳(円墳)がひっそりと残されています。

市街地のまっただ中にありながら、そこだけなんだか空気の違う、いわゆるパワースポットのような場所。

そして、そんな伊奈波神社と金神社のだいたい中間の位置で、夫婦の子供・市隼雄(いちはやお)命が祀られてる場所こそが、「橿森神社」です。

この地に伝わる伝説では、伊奈波神社の祭神五十瓊敷入彦が、謀略によって朝廷への謀反の疑いをかけられ美濃で命を落としました。

それを聞いて、妻である淳熨斗媛は、息子の市隼雄とともにこの地を訪れ、夫の霊を慰めながら、この土地の開発・発展のために尽力して生涯を終えた……というのが伝説の概要です。

悲しいお話ですが、千年の時を経て今も、同じ町で夫婦一緒に、家族一緒に、末永く仲良く祀られている……と考えると少しほっとします。※

こうした由来から橿森神社は、「安産祈願、夫婦和合、家庭繁栄、良縁、そして子供の守り神」として厚く信仰されてきたわけです。

そうした由緒を知ると、「岐阜を舞台にして結婚をモチーフにした物語をしめくくるなら、ここしかない!」ってなってしまいますね。

新たなスタートを切る二人の門出にふさわしい、すばらしい場所だと思います。

※伊奈波、金、橿森の三つの神社は歩いて30分圏内の範囲に位置しています。

年に一度の「岐阜まつり」が、この橿森神社と伊奈波神社、金神社の三社を中心に行われていたり、江戸時代以降はこの三社を家族の幸せを願いながら歩いて参る事で幸福になれる岐阜三社参りも親しまれているそうです。

風雨来記4作中でも語られましたが、近隣にある神社の主祭神同士が親子関係にある、という形態はなかなか珍しいですね。親子や夫婦の神様を祀る場合、一社に合祀し(まとめ)てしまったりすることが多いです。

3:日常の中のちょっとした『特別』

そんな橿森神社ですが、実際に訪れてみると「目の前を通りがかってもそうと言われないと気付かないような」さりげなさで、住宅街の道路沿いにあります。

隣接(ほぼ一体化)する粕森公園には昔はボウリング場や市の水道施設があったそうですが、今は遊具とベンチ、トイレなどの最低限の施設だけがある静かな公園になっています。

裏山には「橿森」の名前通り、大量の橿の実(おおきなどんぐり)が落ちていました。

この日は休日の朝ということもあり、遊歩道では何人ものハイキングや散歩の人とすれ違いましたし、お昼の時間には、近所のおじさんが境内に休憩にやってきていました。

幼い頃からの地元民というそのおじさんの話では、昔は今よりもっと地味な神社で、三社参りなども盛んではなくて、たまに境内の「松」を見に来る人がいたくらいだった、とのこと。

幸運を招く珍しい「三ツ葉」を持つ、大王松と言う種類の松です。

普通の松の葉より数倍長く立派な葉で、確かに根元から三つに分かれていました。

「三葉の松」は、この三本がひとつになった葉の姿から「夫婦和楽・家内安全」を象徴する縁起の良い樹とされています。

神社周囲はごくふつうの街並み。

由来を知って訪れる人には特別な場所ですが、知らない人なら気付かずに通り過ぎてしまうような場所。

地元の人にとっては、生活空間の一部。

日常の中にちょっと隠れた「特別な場所」と言えるかもしれません。

きっとこういう、「実は、特別」は、誰しもの見慣れた日常の風景の至るところにあるのだと思います。

長く住んでいても、むしろ住んでいるからこそ気付かない「特別」もあるでしょう。

あるいはちょっとした、個人的な思い出によって、「特別」になることも。

ふとしたきっかけで発見する、そうした宝物。

それもまた、平穏の中にある「ちょっとしたきらめき」なのかもしれません。

通りがかって、そこがふたりだけのちょっと特別な思い出の場所になる。

そしてそこからまた、新しい旅に出発する。

「人と土地との繋がり」をテーマにしたこの旅において、そして岐阜の「ふるさと」という側面を描いてきた風雨来記4母里ちあり編において、最高の「結び」の場所でした。

「平穏の中のきらめき」については、今回の記事の最後にあらためてまとめます。

橿森神社についての理解を深めたところで、ここからはさらに深く「エンディング」について語っていきます。

⑰~リリが照らす日~橿森神社

仕事に対する未練はあることを自覚した上で、それでもリリを選んだことに後悔はないと自信を持って言える。

これは理想的な精神状態だと思います。

心の整理がきちんとできている、自分にとっての優先順位がはっきりとつけられているということですから。

一か月前に知り合って、二週間前に結婚相手として意識しはじめ、そして今は婚約している。

こうして書くと展開こそ確かに早いですが、以前の記事で書いたように「お見合い」としては平均的な期間であり、ごく自然な流れとも言えます。

それでも、6年間続けて来てこの先も天職だと思っていた旅雑誌の仕事をあきらめてまでリリと一緒になる覚悟は、並大抵のものではありません。

口では「ない」と言っても、内心にもしほんの少しでも後悔を残してしまっているようであれば、おそらく彼女はそれを察知したでしょう。

そこから流れるように別れのムードへ――――というのが、過去の風雨来記で何度も見てきた展開です。

だからこそ、心の中でもきっぱりと『後悔はないと自信を持って言える』と断言する主人公が非常にたのもしい。

そうまで言い切れるのはきっと、彼が旅に求める「見たことのない場所へ!」と言う感覚と同質のものを、リリといることで感じられるからでしょう。

これまでと少し形は変わったとしても、これからの旅がもっと面白くなる、という確信があればこそ。

ここからはそんなところを語っていきたいと思います。

成長と変化の対比

第一回にて、ブログ記事内における「成長と変化」の定義について以下のように説明しました。

「成長」は縦軸に変わること。基本的に一方通行。

後退はせず、伸び続ける。一歩ずつの積み重ね。

「変化」は横軸に変わること。飛躍の可能性。

後退やループのリスクも伴う。どうなるか分からない。

両方のバランスはもちろん大事ですが、自分自身が人生において、どちらによりプレイオリティを置くかという自覚もとても大切です。

これを見失うと、自分の目指す道と歩く道がいつの間にかずれている、ということにもなりかねません。

最初のエンディングでは、「島根まで送っていこうかとも思っていたけど、今のリリならきっと自分の力で家に帰れるだろう」と判断した主人公。

それは、日々の成長の積み重ねを尊重したからこそ。

一方、新しいエンディングでは問答無用で「送っていくから」と宣言します。

なぜ展開が変化したのか。

いくつか思考を巡らせてみました。

たとえば単純に、主人公なりのけじめでもあるでしょう。

最初の旅でリリは、自分が一歩踏み出せなかった「けじめ」としてきっぱり別れを選び、主人公の腕からバンダナを解きました。

それを受けて主人公もまた、「リリを送っていかない」ことを、自分にとってのひとつのけじめとしました。

「リリを送っていきたい」つまり「少しでも長く一緒に過ごしたい」という、離れがたい気持ちを自分で振り切るためのゴールの儀式。

だからこそ、

リリと歩くことを選び二人のスタートラインに立った今度は、

「リリを島根へ送り届け、彼女の両親にあいさつすること」で「この選択に決して後悔はしない」という決意を示す、新たなスタートへの儀式なのではないでしょうか。

他に理由として大きいのは、「お互いの変化」の大きさでしょう。

この旅の期間、「日々の成長の積み重ねがあったからこそ」今のリリは自分の力で帰れる、と一周目の主人公は判断しました。

もちろん、新しいエンディングのリリも、ここにいたるまで自ら選択をした分それ以上の成長を積み重ねてきていますが、そこには「新たな座右の銘」も加わっているため、リリがどう行動するかがさらに読めなくなってしまった。

ただでさえ言動の「先の読めないコ」だったのが、「今のリリはこれまで以上に突然何を言い出してもおかしくない」という思考が常につきまとうようになったわけです。

同時に、主人公自身もまた、「変わり」ました。

「送っていく」は、何よりも「送っていきたい」という主人公自身の強い意志からくる言葉です。

「送っていこうか」でも「送らなきゃ」でも「送っていい?」でもなく、「送っていく」という強い表明。

別に本心でリリが一人で帰れない、と思っているわけではない。

根底にあるのはただ「自分が、好きな人と少しでも長く一緒にいたい」、ただそれだけのシンプルな思い。

そんな心情が、リリにはバレバレだったのかもしれません。

これもまた、最初の旅と新しい旅における、お互いの成長と変化の「あらわれ」ですね。

なお、「送っていくと言えば、彼女の家の玄関まで」という昔の映画の名台詞があります。

リリー「ねぇ、寅さん、どこまで送っていただけるんですか?」

男はつらいよ第48作 寅次郎紅の花

寅「男が女を送るって場合にはな、その女の玄関まで送るってことよ」

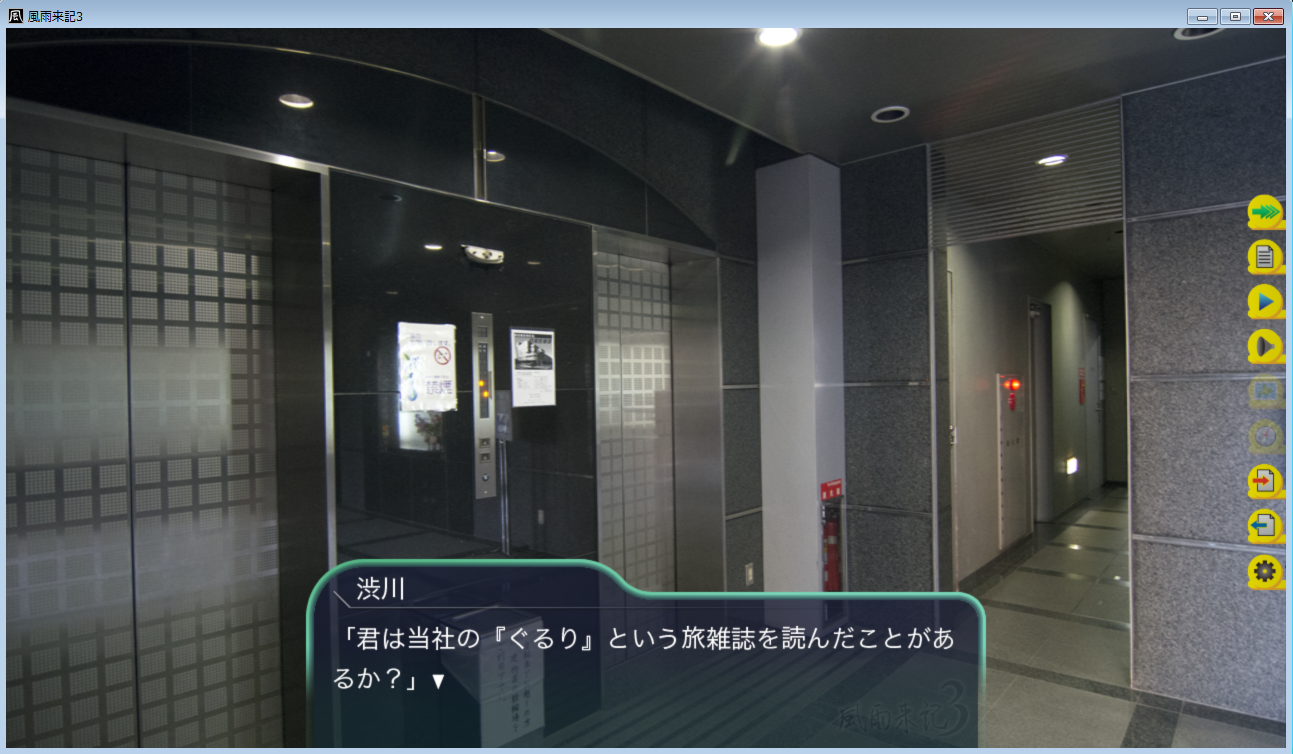

渋川デスクが記事を読んでくれていない問題について

作中で、渋川デスクが「順位は確認しているけど記事の内容はあまり見ないようにしてる」と発言しています。

「口出ししたくない」のであえてそうしているのだとか。

主人公、ものすごく信頼されています。

まさか、記事を書くのを一週間放置するなんて事するはずもないですしね。

※PS4版では、一週間放置するとゲームオーバーになり、専用の実績が解除される

軽いノリのシーンなのでスルーしがちですが、ここでリリさんが行った「初めまして。私、母里ちありって言います。呼ぶ時はリリ、で構いませんよ」というあいさつ、これはこの場合、初対面として「真っ当な判断」です。

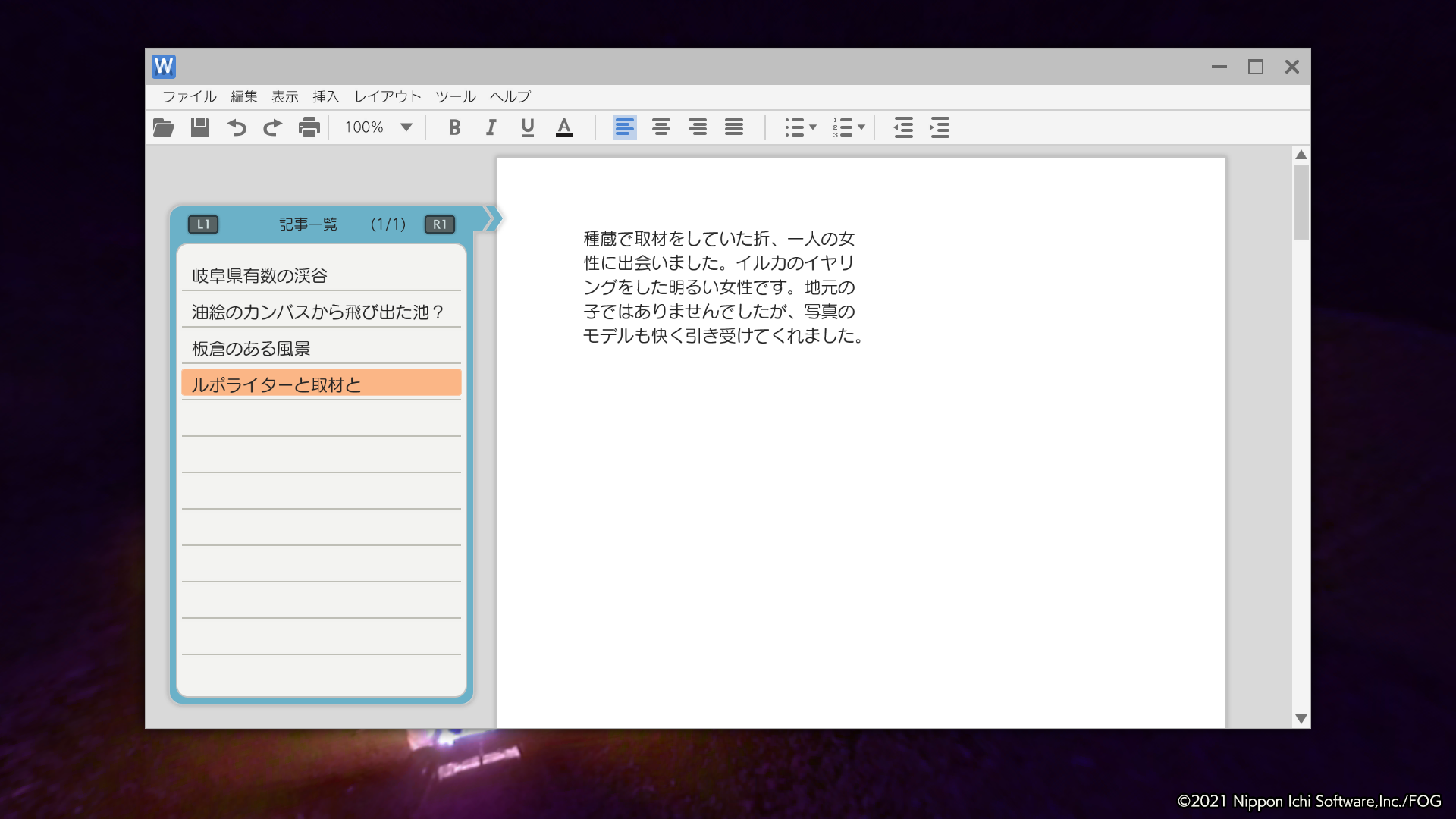

というのも、主人公は自分の記事の中で彼女の話題や写真を「リリ」という愛称とともに公開していました。

読者にとっては「母里ちあり」は知らずとも、「リリ」は既知の存在なのです。

直接の上司ならば、記事内容は当然把握している(むしろ普通ならアップロードの前に確認している)と考えるのが自然です。

少なくともリリさんはそう判断したから、「呼ぶ時はリリ、で構いませんよ」と言った。

橿森神社でのエンディングに至るためには、最低4回のリリの記事の投稿が必須です。

……渋川デスクが主人公の記事をあえて読んでいないために、結果的になんだかピントのずれた会話になってしまったのでしょう。

その後もわずかなやりとりですが、

顔で区別がつかないからこそ、会話によって相手の内面の個性(識別する材料)を引き出す――

引っ込み思案だったリリさんが努力して磨き上げたコミュ力(もうほとんど地になってるように思えますが)。

これによってあらわれた、「主人公がもうひとりの親父のような存在と慕い、入社前の面接からの6年間よく見知っていたはずの渋川デスク」の新しい――ノリの良い一面。

主人公の仕事への姿勢や価値観をずっと見てきた渋川デスクにとっても、「仕事を辞める覚悟で島根に行って婿入りで農業……この一か月の間にコイツに何があったんだ?」と思っていることでしょう。

一か月前の主人公自身が現在の自分を見たとしても、渋川デスクと同じ反応をしたと思えるほどの心境の変化ですから。

これもまた、平穏の中の一瞬のきらめき。

見慣れないものだけではなく、ときには見慣れていたはずのものも、自分自身の心さえも新鮮に映る「旅の喜び」に通じるものがあります。

リリと歩く二人旅は、きっとこれからこんな風に、色々なものの見え方が愉快で楽しく変化していくのでしょう。

もしかしたらその旅には、「旅」と「日常」のはっきりした境界は、ないのかもしれません。

進路

追いつきたくても追いつけない。

10年近く追い続けてなお、そう感じてしまう理想の存在。

そんな「20歳の相馬轍」が、あの当時どんなに心から願ってもできなかったことがありました。

それは「選択すること」です。

「時坂樹」編でも、「森岡由美」編でも、「仕事か彼女か」という選択を迫られたとき彼は「ひとつ」を選ぶことができませんでした。

それを選ぶことが様々な事情から、許されませんでした。

彼自身がどれだけ「彼女を選びたい」と心から願っても、口では「キミさえいれば他は何もいらない」と言葉にしたとしても――

彼のこれまでの生き方や夢、彼女の事情、周囲の環境、社会的な立場など様々な要因が、決断することを許さなかったのです。

(「斉藤冬」編ではそもそも「選択」をする余地さえありませんでした)

そもそも、「人生において回避できない絶対的な別れに直面したとき、『どう別れるか』」が風雨来記1の大きなテーマでしたから、端から彼にはどうしようもできないことでした。

そんな中、「選べたかもしれないけれど、選べなかった」のが、「滝沢玉恵」編。

玉恵編では彼は、親からお見合いを強いられるお嬢様である玉恵と、駆け落ち逃避行を繰り広げることになります。

その結果、轍がライター契約していた旅雑誌「ふうらい」上層部から圧力がかかって、世話になっている編集長から「玉恵さんと別れなければ契約を解除する」と言い渡されます。

「恋愛を選ぶか、仕事を選ぶか」という選択に迫られた轍は、彼女を選んで北海道の地に根を張り農業や漁業で生計を立てることも考えますが、ルポライターの仕事をあきらめることはどうしてもできませんでした。

なぜなら、ルポライターを辞めることは、旅を仕事にできなくなるということ。

旅から旅へと各地を飛び回って暮らす今の日々を捨てて、彼女と暮らす「生活のための仕事」に追われて生きることになる。

それが自分にできるのか。何度も何度も自問自答します。

今よりはるかに学歴社会の風潮が強かった2000年当時、高校中退で今の仕事に関すること以外何の経験もスキルもない轍と、それに輪をかけて箱入り育ちの玉恵。

すぐに安定した収入を得られる仕事につける保証もなく、もしかしたら当面は、生きるのに精一杯で旅をする余裕すらなくなってしまうかもしれない。

実際そんな日々を、すでに轍は経験したことがありました。

父親が亡くなり、身よりも財産もなく、自分で働いて稼がなければ食べるものも住むところもない。

旅も夢も見失い、今日を生きるために必死で働く日々。

一番大切なアイツとも長い間会えず、言葉さえかけられないまま、永遠の別れとなってしまった。

そんな現実を誰よりも身をもって経験してきた彼だからこそ、「なんとかなる」と楽観的になることはできませんでした。

それに、両親も親友も失い孤独に生きてきた彼にとって、「旅」は唯一の支えで、亡くなった大切な人達との心の結びつきを感じる拠り所でした。

かつての約束。遂げられなかった想い。

それを捨てる―――捨てるならまだいい、それ以上に生活に追われていくうちに忘れていく、失っていくことを彼は何より恐れていました―――そのための決断が、当時20歳の彼にはどうしてもできなかったのです。

同時に、滝沢玉恵もまた、「彼が命と同じくらい大切にしている仕事」を自分が奪う覚悟は持てませんでした。

2022年現在では「SNSや動画配信サイトで大量のフォロワーを獲得できれば、一個人が企業以上の影響力を持つこと」も珍しくありませんし、「一定数(たとえば100人)の熱烈なファンを獲得できればそれだけで安定した収入を得られる」仕組みがいくらでもあります。

フリーランスクリエイターの働き方も多様化していますが、2000年当時はまだ、ネットでの活動は「趣味の世界」。

ルポライターとして駆け出しである轍が会社から契約を解除されれば、業界で同じ仕事を続けられる可能性はほぼありませんでした。

仕事を捨てることはできない。

けれど、玉恵との未来も掴みたい。

悩んだ末に窮地を打破する策として轍が考えたのが、「心光展入賞という実績を得ること」。

心光展で評価されたクリエイターが食うに困らない程度に仕事を得られるのは、彼の父親が証明していました。

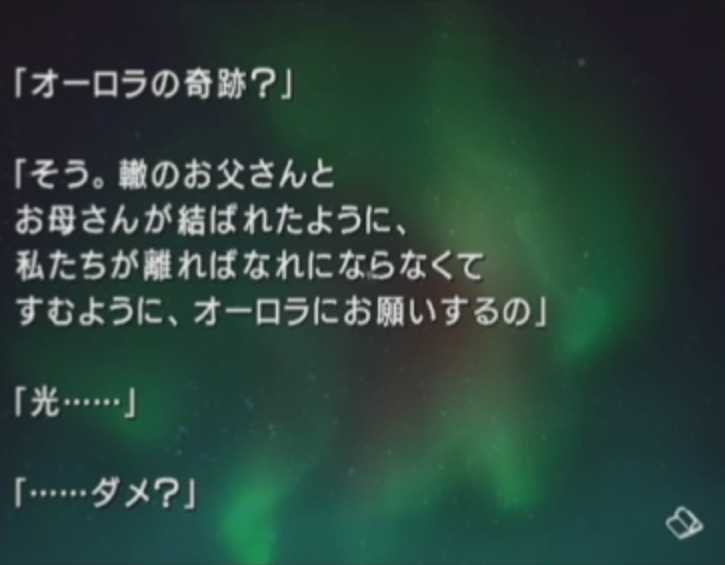

20歳の轍は「恋愛か仕事か」という選択に際して、どちらも選べずに第三の選択――「奇跡」に願いをかけました。

それは中学生の頃、島田光と一緒に願って、かなえられなかった約束のリベンジでもあり――

同時に、轍の父親と母親が結ばれた状況の再現でもありました。

「北海道でオーロラさえ見られれば――それを撮って、心光展でも結果が出せる。最高の笑顔も最高の一枚も最高の場所も、すべてが手に入る」※と。

※北海道で見られるオーロラは、北の空が真っ赤に染まる低緯度オーロラと呼ばれる現象。

肉眼でわかるほどはっきり見えるのは数十年に一度、とも。

2000年以降に観測された北海道の低緯度オーロラは、陸別町にある天文台のサイトで見ることができます。

https://www.rikubetsu.jp/tenmon/gallery/aurora

こうして振り返ってみると、滝沢玉恵編もまた、2000年当時だからこそ描けた物語かもしれません。

轍と玉恵の逃避行の経緯は、途中まで作中のHP「風雨来記」でリアルタイム公開していたため、心光展という舞台の私物化だと炎上する一方でたくさんの読者もつき、作中世界で賛否両論の大きな話題(当時はまだバズと言うネット用語もありませんでした)になっていました。

C to C、つまり一般人が直接クリエイター個人に依頼や現金支援することが当たり前になった今だったら、きっと応援してくれる人たちも少なくなかったことでしょう。

二人の旅の選択も結果もその後の進路も……、全く違ったものになったかもしれません。

そもそも「自分の娘(21歳)を政略結婚に使うために、出版社に圧力をかけている権力者の父」の方が大炎上しそうです。

さて、それでは風雨来記4母里ちあり編ではどうなのか。

20年の歳月による時代の流れ。

それが色々な形でエンディングに影響しています。

リリとの道は、奇しくも「あの人」と同じフリールポライターとして独立する道につながっていました。

農業とのパラレルキャリア(複業)、二足のわらじという形で。

主人公が考えてもいなかった新しい「選択」。

以前の記事で書いた通り、母里ちありの「二人旅エンディング」は、初代風雨来記から20年たち、「令和になった今の時代だからこそ」成立する要素が大きく感じられます。

かつての「こうじゃなきゃいけない」からの脱却。

40年前でも、20年前でも(もしかすると20年後でも)プレイヤーの受け取り方、感じかたは大きく変わったでしょうし、「旅をテーマに描く作品」としても成立しなかったかもしれません。

風雨来記1発売当時は「人はいつかは家庭を持ち、腰をすえて安定した仕事に就いて落ち着くものだ」という風潮がまだまだ強く、反面「家庭を持たず定職にもつかず、根無し草でひとり、旅から旅へとあてもなく放浪する生き方への漠然とした憧れ」を抱く人も少なくありませんでした。

さすらいのガンマンを描く西部劇が人気だったり、国民的映画であった「男はつらいよ」フーテンの寅さんのように、しがらみのない自由気ままな風来坊の生き方。

そうした物語が支持されたのは、多くの人が現実的には自分にはできない、社会的に許されないと思っていたことが、根底にあったのかもしれません。

初代風雨来記は、こうした「旅」と「家庭」の間に流れる相容れないからこその「美学」、とでもいうような情緒を「実写」+「ゲーム」という世界で絶妙に表現した、旅作品としてのひとつの金字塔でした。

古きよき旅のロマン、とでも言うのでしょうか。

それを、ゲームという新しい文化に組み合わせた挑戦作。

美少女ゲームの文脈を抑えつつも、旅につきものの「出会いと別れ」に徹底的にこだわり、出会ったヒロインと恋仲になっても最後には必ず別れるという「回避できない結末」によって、それが「旅のリアル」に感じられ、「刺さる人にはものすごく刺さる」作品となりました。

そんな「その時代の情緒」を大事にした作品だったからこそ、もし当時そこで、

結婚を機に地方に移住し、家業の農業を継ぎながら、農閑期にはルポライターとして旅を仕事にする。

というような恋愛も仕事も両方を得るような物語を描けば、「都合がよすぎる、夢物語みたいな非現実的な話」「旅というよりファンタジー」と受け取られる恐れがあったことでしょう。

ですが20年たった今、こうした生き方は、「普通」とまではいかなくても「けっこういるよね、そういうひと」とか「やってみなければ分からないしとりあえず挑戦してみれば?」とか……

あるいは、代々受け継いだ土地がある農業であっても、今の時代決してリスクがないわけじゃありませんから、「リスクを分散する意味でむしろ堅実」くらいには、世間から認知された生き方となっています。

一方で、先述の寅さんのような「家庭をもたずに自由に生きる」という生き方は、そうした生き方をする人が社会の中で少数だから憧れる風潮があったのであって、1980年代に3%しかいなかった生涯未婚の人が、2022年現在では20%。

5人に1人となれば、これはもはや「ふつう」の範疇と言えます。

もうすでに、寅さんの生き方を見て、「憧れ」ではなく、「共感」や「身近さ」を抱く社会になっているのかもしれません。

こうした社会の変化を受けるのはもちろん、人生を旅ととらえて物語を描く「風雨来記」においても同じでしょう。

40代となった相馬轍が、「あの頃と変わらず旅から旅へ自由に世界をとびまわっている」と聞いたとき、あなたは彼のそんな生き方に「憧れ」を感じたでしょうか。

それとも「共感」、あるいは「懐かしさ」……はたまた、他の何かを感じたでしょうか。

価値観は変わっていく。

自分にとっては「過去作を踏まえて、非常に挑戦的な展開だ」とつい熱弁してしまう「婿入り・移住して農業しながらルポライターを続ける」という今作の選択と結果も、

「結婚して、家庭と安定した収入を得ながら夢を追う、地に足の付いた現実的な生き方に収まった」と受け取る人も少なくないのかもしれませんね。

きっと人の数だけ見え方が違うのでしょう。

そして……

そして、次の20年後には、それさえもう過去の価値観となっているはずです。

『今の子供が大学を卒業する際には、そのうちの65%は現在まだ存在していない職に就くだろう』

なんて説が唱えられるくらいに、時代が流れるのは速いですから。

小学生が将来なりたい職業として、Youtuberが上位にあげられる現在ですが、それももうあと何年か後には、別の「最新の職業」に塗り変えられることでしょう。

そんな変化を面白いと思うのか、おそろしいと思うのか。

ただひとつ間違いなく言えるのは、個人がどう思っていたとしても、時代は川の流れのように常に変わり続けていくということです。

自分が「今」こうして書いているこの文章だって、「今」を生きているから書けるもの。

リアルタイムで、主人公とリリの選択に立ち会えたからこそ、そしてその時からずっと書き連ねてきたからこそ、書けるもの。

「今の思いを今書くこと」は、自分が生きていく上で大きな意味があるのだと、心から思います。

・

・

・

余談ですが、風雨来記の数年前、1997年に発売された、東北を旅するゲーム「みちのく秘湯恋物語」。

「夢」か、それとも「恋愛」か、という選択は、風雨来記シリーズの原型でもあるこの作品から大きなテーマでした。

カメラマンを目指す主人公は、恋に落ちた一人の女性と一緒になるために夢をあきらめて家業を継ぐか、それとも自分の夢をつらぬくかの選択を迫られます。

いつの時代も、「選択」は普遍的な人生のテーマですね。

月が見守るもの、太陽が照らすもの

・

・

・

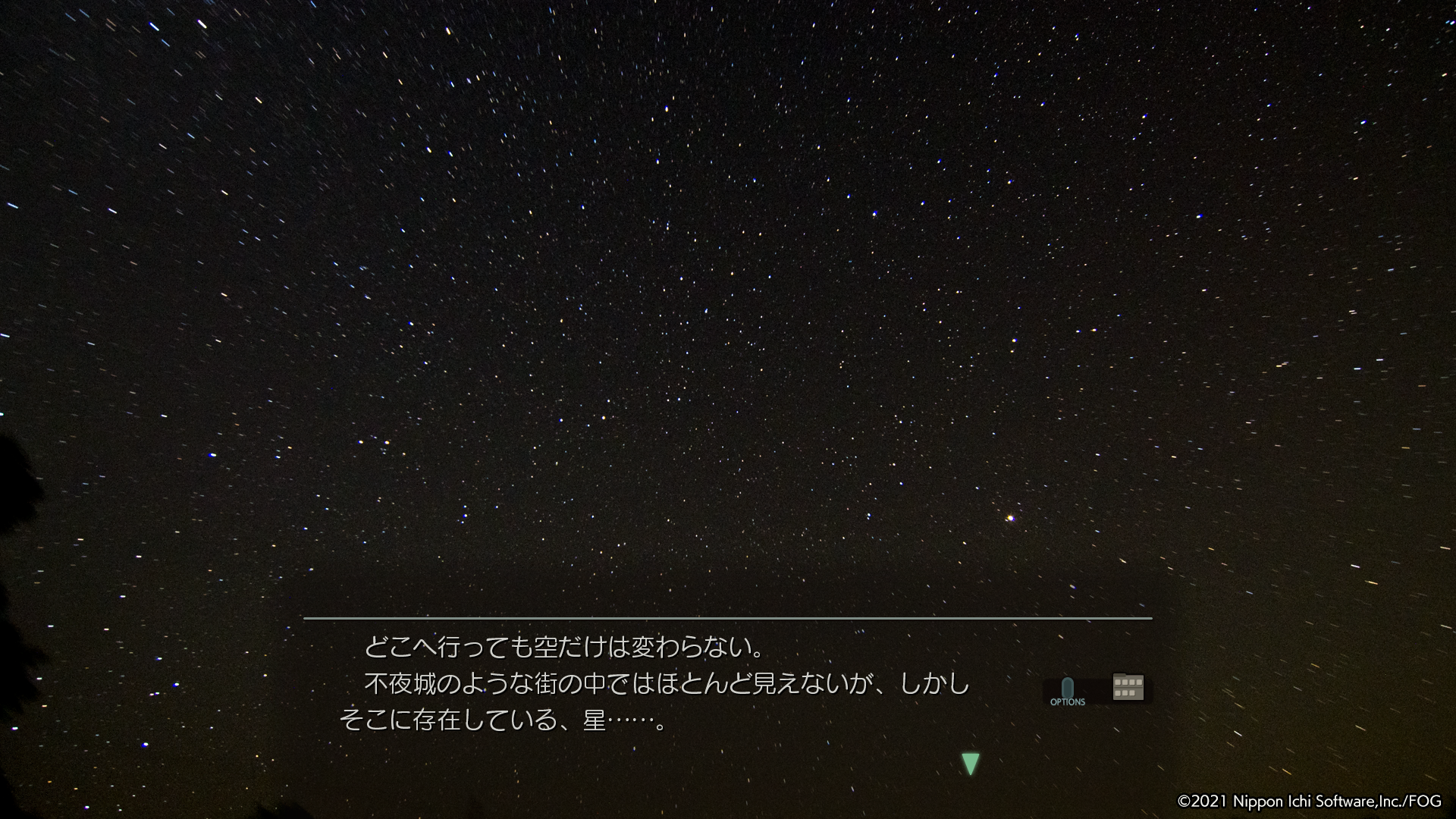

六年後。

かつて北海道で、半人前の象徴に見立てた「月」。

いつしか見失っていた「月」。

リリとの出会いをきっかけに、自分たちを見守ってくれていた「月」。

・

・

・

・

・

・

おも‐しろ・い【面白い】

(由来 目の前が明るくなる感じをあらわした古語)

1 興味をそそられて、心が引かれるさま

2 つい笑いたくなるさま。こっけいだ。

3 心が晴れ晴れするさま。快く楽しい。

4 変わっている。普通と違っていてめずらしい。

5 思ったとおりだ。好ましい。

6 風流だ。趣深い。

先述の通り、「面白い」の語源は、日本神話の太陽神である天照大神にある、という説があります。

太陽の輝きによって「世界が白く照らされる様子」をあらわしたとされる言葉。

あはれ あなおもしろ あなたのし あなさやけ おけ

古語拾遺(807)

「わーっ、世界が晴れてきらきら白く輝いてめちゃくちゃ楽しい! おけー!」

とみんなが歌いながらどんちゃんさわぎすることで、引きこもっていた天照大神が何事かと岩戸から顔をのぞかせました、という岩戸神話のワンシーン。

これは「卑弥呼の時代の皆既日食」をあらわしているとか、冬や梅雨などの「季節による日差しの強さ」をあらわしたとか、はたまた縄文時代に起こった九州での「火山噴火によって、長期間太陽が灰で遮られた」際の記憶であるとか……

色々な説がありますが、共通しているのは自然現象に由来する言葉だと解釈している点。

元々、自然の光景、風景をあらわした「面白」という言葉が、人の心のありようをあらわす言葉としての「面白い」に変化していったのは、『目に見える景色』と『目に見えない人の心』それらの間に共通するものを感じていたからかもしれません。

今回の記事の冒頭で書いたように、心が明るくなれば、それにともなって瞳孔が拡がって、よりたくさんの光が入ってくる。

視界がキラキラと耀く。

まるで、雲間からまばゆい太陽の光があふれだしたように。

・

・

・

「おう。お前、ずいぶん面白いことになってるな」

「(渋川デスクってこんなノリの人だったか?)」

互いに影響を与え合った変化の連鎖が、巡り巡って岐阜の旅の最後の最後にもたらしたもの。

照らし出された新しい一面。

それは主人公自身でさえいつからか忘れていたい、自分自身の「最高の笑顔」でした。

「あははっ!」と大きく口を開けて笑う主人公。

「そんなに笑ってるところ、初めて見たかも!」とびっくりし、そして同じく笑顔になるリリ。

「面白い」ということばの由来は、「世界が明るくきらきらと輝いているように見えること」。

心が弾んで、見える景色が明るくなる。

リリのコロコロ変わる表情を見てると、気分が軽くなるな。

周りに元気を振りまくというか……そういう個性がある子だと思う。

自分が満面の笑顔になれること。

相手も心から笑顔になれること。

笑顔が行き交うこと。

リリは、面白い。

この言葉は、「可愛い」とか「綺麗だ」以上の最大級の褒め言葉で、そして最高の――もしかしたら「好きだ」とか「愛してる」以上に――これからのふたりの未来を明るく照らしてくれる表現かもしれません。

面白い。

それは、自分が母里ちありに対して最初に抱いた感想でもあります。

リリはとても、面白い。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

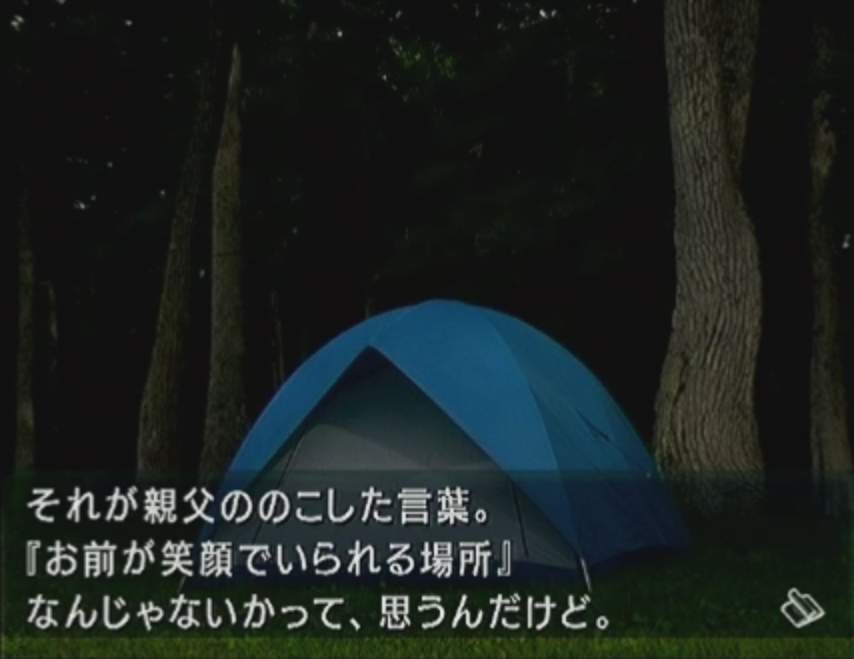

「そこ」は、いつか誰かが夢見た「最高の場所」でした。

⑱~最高の一枚とは何なのか~橿森神社

次に、主人公の夢であり目標でありながら、それが「どんなもの」か具体的な話は作中でほとんど明示されない――

「最高の一枚」について、考えてみます。

「最高の一枚」について深掘りするために、まずそれが生まれた経緯から考えていきます。

過去の記事でも何度か概要は書きましたが、ここではあらためて、最高の一枚に関する情報を箇条書きにまとめました。

・一番最初の「最高の一枚」は、相馬轍の父親と母親の、プロポーズを写した「ポートレート写真」

・心光展で「二位入賞」。カメラマンとして評価され仕事が増え、結婚。轍が生まれた

・輝くオーロラの下、カメラマンである夫に向けて微笑みかける笑顔は、見るものすべての心を捕らえて離さなかった(談:相馬轍)

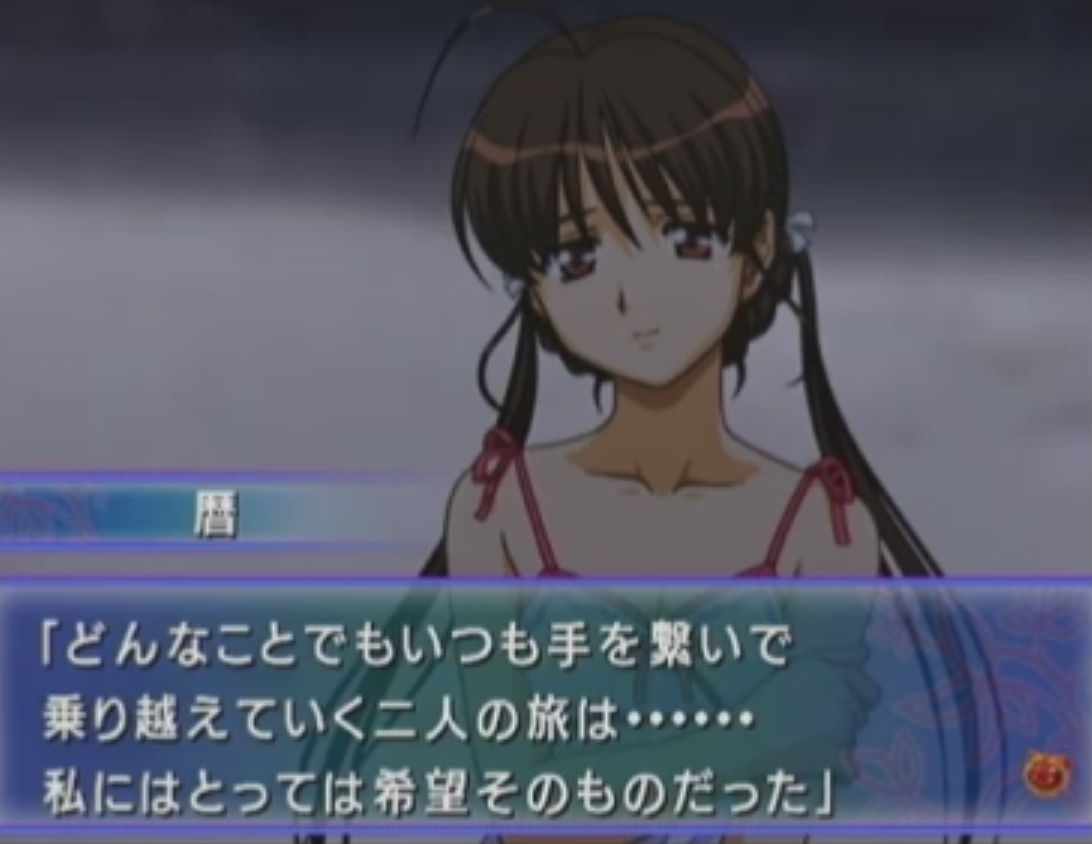

・二人の間にある心のやりとりや、そこに至る人々の縁のあたたかさまで伝わって来るような一枚だった(談:芹沢暦/風雨来記2)

・この一枚がきっかけで旅に夢中になり旅雑誌の仕事に就いた(談:芹沢修平/風雨来記2)

・事情は不明だが、風雨来記1の時点では「今はもうない」。(談:相馬轍)

(これは、風雨来記4における『あの人のサイト』と同様の状態と言える)

・轍が「最高の一枚」という言葉を使う様になったのは、母、父、島田光を失って天涯孤独になって以降

(それまでは単に「いつか親父を超えたい」という願いだった)

次に、「風雨来記」の旅において相馬轍が実際に撮った「最高の一枚」について考えます。

轍は、時坂樹編において、旅の最後に「最高の一枚」を撮ることに成功します。

・轍の撮った最高の一枚は、時坂樹との別れを写したポートレート写真。

・公式ガイドブック「オフィシャルコンプリートワークス」にて、風雨来記1で轍が撮ることができた最高の一枚は「このひとつのみ」と明言されている。

(斉藤冬との別れにおいても、「最高の笑顔」を撮ることはできたが、撮る側の相馬轍がその写真を撮るとき「最高の笑顔で見送れなかった」ためにあと少しで最高の一枚たり得なかった、とされる)

・つまり「最高の一枚」を撮るためには、「最高の被写体」と心を交わし合う「最高の自分」が同時に必要。

・たとえば被写体が「最高の笑顔」であるならば、撮る側も同じ熱量の「最高の笑顔」で応えること。

そんな「心通う『最高の場所』が、写真を見るものにまで伝わる一枚」こそが轍の理想の「最高の一枚」

ゲームプレイヤーには、相馬轍の顔は見えない。

写真を見る者にも、撮った人の顔は見えない。

そこには映っていないもの。

けれど、人には「想像する力」があります。

「共感する力」があるのです。

最高の笑顔を浮かべる誰かを撮った写真を見たなら、思い浮かべてしまう。

その笑顔の先にある、撮る者の笑顔を。

撮る者、撮られる者に留まらず、そのふたりに関わった人。

あるいは、その写真を見た人の笑顔まで想像が及ぶ。

心が伝わっていく――そんな、

人と人のつながりを生み出し続けていく一枚。

それが、愛する人すべてを失って天涯孤独となってなお、人との繋がりをあきらめなかった相馬轍が追い求めた、「彼にとっての最高の一枚」だったのでしょう。

・

・

・

ここであらためて考えたいのですが、風雨来記シリーズには、先にあげたふたつにもうひとつ加えて、現状ぜんぶでみっつの「最高の一枚像」があることになります。

ひとつは、先述のように、相馬轍の父親が妻を撮った最高の一枚。

オーロラの下、夫妻のプロポーズの際の写真。

注意点は、撮影者である相馬父および被写体である相馬母は、これを「最高の一枚」だとはひとことも言っていない、ということ。

あくまでも轍視点における「親父の生涯最高傑作」という位置づけです。

(もしかしたら、「両親にとっての最高の一枚」は、たとえば一人息子である「轍を撮った写真」だったかもしれませんね)

次に、これもすでに述べたように、相馬轍が撮った最高の一枚。

北海道、夕暮れの海辺で、時坂樹との永遠かもしれない別れに際して、心が引き裂かれる哀しみと、それを上回るお互いへの思いやり、愛情によって心からの笑顔を交わした瞬間の写真。

これは、風雨来記1の監督自身によって「最高の一枚」と明言されています。※風雨来記オフィシャルコンプリートワークス

そしてもうひとつが、3榊千尋=4主人公が思い描く「最高の一枚」像。

他の2枚と違って、未だ辿り着いていない……と本人は言っています。

どんなものか、具体的なビジョンはありませんが、そのベースとなるのは、あの人=当時20歳だった相馬轍の「写真」と「言葉」です。

相馬轍は、自分にとっての理想となる最高の一枚を元から「目にして」いました。

その上で、それをさらに超える一枚を撮ることが目標です。

母親と父親の関係など最高の一枚へ至るためのヒントは少なからずあり、また、心光展で親父より高い評価を受ける、という客観的、具体的なゴール地点もある。

一方、3・4主人公には、そもそも最高の一枚がどういうものかのはっきりした「お手本」がない。

あの人の写真や言葉を参考にしつつそこから考察、推理を重ね、試行錯誤しながら自分の理想を求めてひとつひとつ道を切り拓いてしかない。

ゴールはないかもしれない。

雲をつかむような話かもしれない。

目標が目に見えるものじゃないから、どうしても、「あの人」の背中を追い続ける形になりやすい。

武道で言うところの「守破離」の「守」と「破」、つまり模倣、そして試行錯誤の時期が長くなってしまう。

※守破離

千利休が提唱したと言われる、武芸における修行の過程を示したもの

・師匠の教えを徹底的に守って鍛錬を積む=「守」の段階

・師匠の教えを守りながらも他流派の考えも研究し取り入れる=「破」の段階

・やがて既存の型にとらわれずに自分自身の新しい型を見つけて独り立ちする=「離」の段階。

もっと長い時間をかけて、もしかしたら生涯かけて、答えを見つけていく。

主人公にとって「最高の一枚」とは、そんな種類の遠大な目標――だったかもしれません。

ですが、リリと出会い、リリと過ごす日々の中で変化して「リリとの道を選ぶ」ことで、思ってもみなかったところから新しい「最高の一枚」への道が開けました。

「新たな旅立ちの一枚」は「最高の一枚」なのか

リリを撮ったこの一枚。

声をかけず、意識をこちらに向けていないときの「自然体のリリ」を撮る、という選択もあったはずですが、そうはしなかった理由。

そう、「なぜ、撮影前にひとこと声をかけたのか」は、「最高の一枚」を考える上で、たいへんに重要な要素です。

声をかけて、意識がこちらに向くことで、写す側と写される側の間に『コミュニケーション』が生まれるのです。

人物撮影において、撮られることを知っている相手を撮る写真と、全くの自然体を撮る写真。

前者はポートレート。

後者はスナップ写真。

これらは「全く別のジャンル」として区別されます。

被写体が撮られることを意識しているかそうでないかによって、「その一枚が意味するもの」が大きく異なってくるからです。

ポートレートは「カメラマンと被写体の共同作品」、スナップ写真は「カメラマンがその瞬間を切り取った個人作品」という大きな特長があります。

直訳すれば「ポートレート=肖像画」。

元々は西洋絵画の用語です。

1500年初頭、ダ・ヴィンチの「モナリザ」。

世界一有名な肖像画。

1665年、フェルメールの「青いターバンの少女」。

これは原始的なカメラ(カメラ・オブスクラ)を使用して描いた一枚と言われています。

モネの「散歩、日傘をさす女性」。1875年。

散歩中の自分の妻カミーユと子ジャンを描いた作品で、絵画分類的には「肖像画(ポートレイト)」ではありませんが、写真的な観点で言えば、現代の「ポートレート写真」に通じる存在です。

実は、モネが活躍する少し前の時代までは、屋外での絵はせいぜい簡単なアイデアスケッチに過ぎず、それをもとに、設備の整った屋内のアトリエで仕上げるのが当たり前でした。

当時開発されたばかりの新技術である「チューブ絵の具」と画材を抱えて屋外へ出て、光をつぶさに観察しながら、戸外で絵を描くという試みは最先端のもの。

日傘で日差しからキャンバスを守り、風にあおられ時には転倒しながら、刻一刻と変化する「光」を絵に写し撮ることにこだわりました。

同じくモネの「ラ・ジャポネーズ」。1876年。

これも、絵画分類的には「肖像画(ポートレイト)」ではありませんが、現代の「ポートレート写真」の表現に近いですね。

モデルは、上の「日傘をさす女性」と同じく妻カミーユ。

黒髪の奥さんにわざわざ金髪のかつらをかぶせて「日本」と「西洋」の対比を表現しているようです。

写真の登場以降、それまで肖像画を指していた言葉「ポートレート」が、転じて「人物をテーマとする写真」全般にも使われるようになりました。

撮る者と撮られる者が対話しながら、よりよいものを一緒に作っていく。

互いへの理解が深まれば、そこに必ずしも「言葉」は必要ありません。

お互いの視線や表情、しぐさ―――阿吽の呼吸で「心を交わす」。

すでに書いたように、轍の父親の「最高の一枚」も轍の「最高の一枚」も、ポートレートです。

そこには、「撮るもの」と「撮られるもの」との「関係性」があらわれます。

「撮る者と撮られる者、ふたりの共同作品」といえます。

一方のスナップ写真は、直訳すると「早撃ち」。

狩猟用語スナップショットから来ている通り、獲物を狙う狩人のようにセンサーを張り巡らせ、「シャッターチャンスを見逃さない」目とセンス、反射神経が必要となります。

撮影者のみで完結する撮影方法です。

心が最高に動いたその瞬間にシャッターを切る。

「撮る者の表現作品」といえます。

具体例をあげるならば、

少女の手からペンが宙を飛ぶ。

この瞬間をカメラにおさめれば「スナップ写真」です。

こちらを見る可愛い可愛いリリさんを撮ればポートレートになります。

穏やかな微笑から、撮影者との関係性が感じられます。

可愛い。

言葉や目、しぐさなどコミュニケーションを取って、ポーズや表情、構図などを試行錯誤しながら「作品を一緒につくり上げよう」と協力する関係がそこには生まれます。

それによって、「撮られた写真を見る者」はカメラマンとの関係性を想像し、さらには自分もそこにいるような臨場感を感じられる。

ポートレート写真にはそんな魅力があります。

「最高の一枚」を写した轍の父親は、ポートレートに限らず、風景にしろ生物にしろ人工物にしろ、すべての写真において「撮るものと撮られるものとの関係性を写す」という強いこだわりを持っていたようです。

また、風雨来記2海琴編では、相馬轍は旅の終わりに一枚、ポートレートを撮ります。

海琴に、今の自分の精一杯のエールを送るために。

「今は、お互いの夢のために別々の道を向いて歩き出す」というふたりの選択をあらわすように、そこに写るのは背を向けて「轍の旅」を唄う海琴。

尊敬できるライバルとして、大切な想い人として、それぞれの場所でそれぞれのベストを尽くす。

けれど、お互いの目指す目的地は、その先で必ずつながっていると信じている。

被写体の表情が見えないからこそ、そんな2人の「心の行き交い」が伝わる一枚。

その「不完全な一枚」は、轍と海琴だけではなく、それを見たひとの人生をも変えるものでした。

・

・

・

時は流れて風雨来記4。

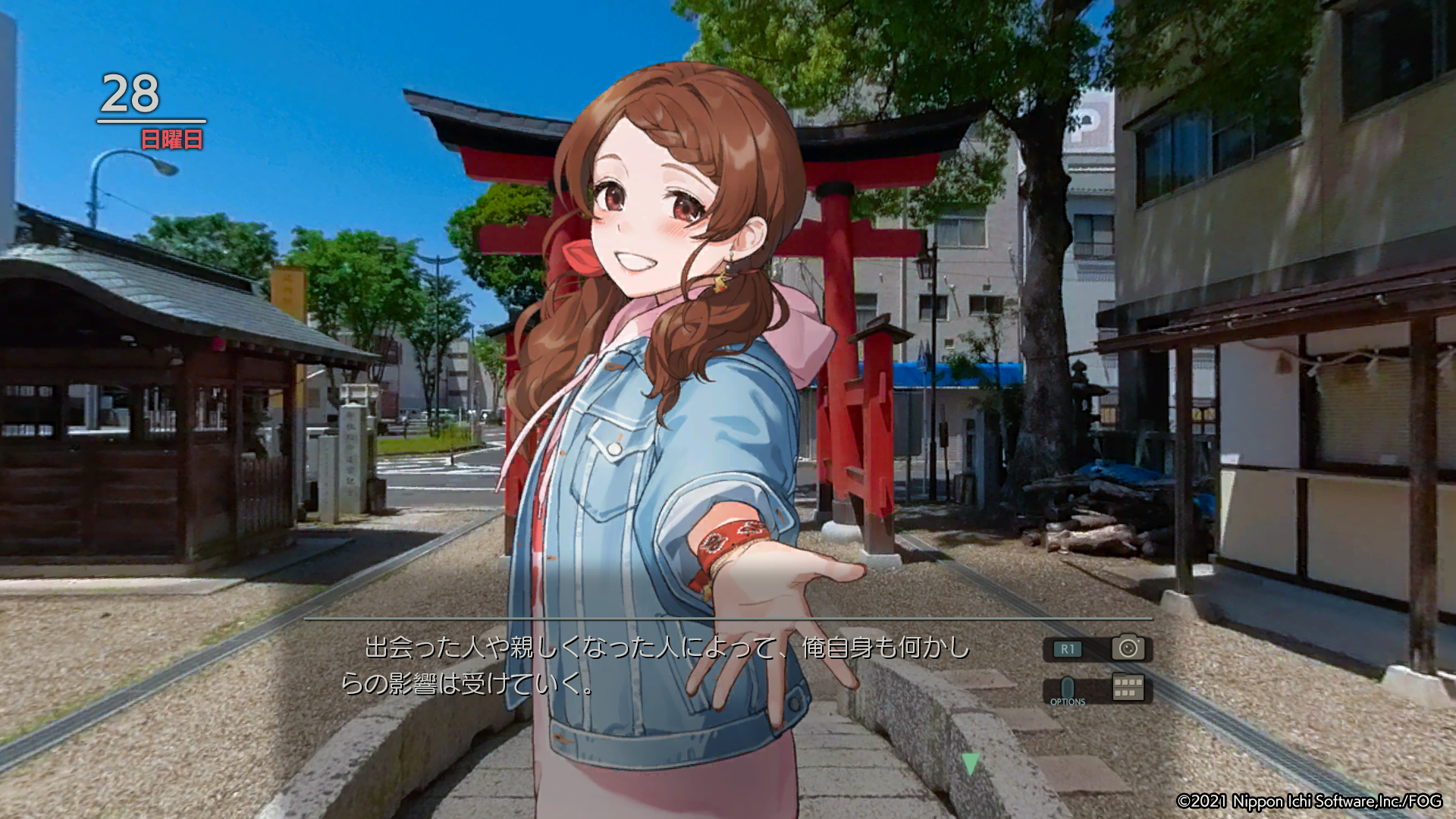

岐阜の旅での最後に、主人公はリリに声をかけて、ポートレートを撮影します。

リリの意識がカメラに向く。

カメラの向こうの主人公に向く。

笑顔の主人公を見て、リリも笑顔になる。

その表情と、手のひらを差し出すしぐさが、撮影者との関係性と、この瞬間の「ふたり」の心の動きを何よりも雄弁に語る。

これは第二回でも書きましたね。

目線の高さ。

シルエット。

どんな表情をしているのか。

相手との距離は。

右向きか左向きか、逆行か順光か、望遠か広角か。

アオリか、俯瞰気味か。

構図、ポーズははどうするのか。

考えるべきことはいくらでもある。

写真は、何を撮りたいか、どう撮るかで、いかようにも印象は変わります。

決して実際の写真と同じではありませんが、撮影位置が固定されたゲーム内の制限の中でも、いくらかの表現の工夫の余地はあります。

たとえば、三分割構図を使って、写真内のもっとも目を惹くポイントにリリを写す。

空と地面の割合がちょうど半分で安定感があり、順風満帆な未来を想像させてくれる。

反面、安定し過ぎて面白みが少ないかもしれない。

見上げ気味に、夏の青く澄んだ朝の空を広くとることで、ひとつの旅を終え、新たな旅立ちへの清々しい印象が強くなるかも知れない。

でも、もうちょっとリリを中心近くに据えたい。

夏の空気感、鮮やかな色彩。

木の緑、鳥居の赤、突き抜けるような空の青。

ビルに映る日の光と木陰の強いコントラストに目が行く。

一枚の写真としてはバランスが悪いけれど、見るたびにリリと過ごした岐阜の「夏」の記憶が蘇る、思い出の一枚にはなるかもしれない。

ストレートに、画面の中央に一番みたいもの、みせたいものをもってくる。

単純な日の丸構図にとどまらず、神社の境内にある石橋や鳥居、水溝、画面奥の建物などが作る「消失点」によって、集中線効果が発生して、中央にいるリリにすべての視線が集まる―――

そしてそこからさらに、リリの視線と手の平が向けられた「こちら側」、つまり「撮る者」へと視線が向く―――

一枚の写真の中で、風景→撮られるもの→撮る者という、視線の流れ、「時間軸」が生まれます。

―――岐阜の旅での最後の一枚。

仮定と想像の話ですが……

もし、27日目ではなく、「28日目」までのひコンの審査があったとしたら。

主人公は最後の記事に、この一枚とそのときの心境を綴った「最高の笑顔」の記事を載せたでしょうか。――――

そうすれば、コンテストの結果は変わっていたでしょうか。

それとも、主人公はこの一枚を――――かつての相馬轍と同じく、あえて載せることはなかったでしょうか。

相馬轍が、かつて思い描いた「最高の一枚」の定義…

轍がその写真を「最高の一枚」だと感じた理由の本質が、オーロラの下という『場所』ではなく、「『場所』も含めて、撮る者と撮られる者の心がいっぱいにつまった『最高の瞬間』を写した」ことにこそあるとするならば、

「互いに大きな選択を乗り越えたふたりの心が、最高の笑顔とともに行き交う」新しい旅立ちの一枚は、「最高の一枚」といえるはずです。

客観的にみれば、足りない要素がありません。

たとえ撮った当人である主人公はそう思わなくても、たとえば彼の記事の読者……月子さんとか……はそう思うかもしれませんし、

あるいは、主人公とリリ、ふたりの子供がいつかこの写真を見て「これこそ最高の一枚だ」と思う日だって、くるかもしれないのです。

そして一方で、主人公自身はまだまだ最高の一枚とは感じていない、さらに先を見据えているのだから、やっぱり「『彼にとっての』最高の一枚ではない」ともいえます。

この一枚を撮ると同時に、主人公の道は守破離の「離」へと辿り着きます―――

「師匠であるあの人」とは違う、自分だけの道へ、リリとともに勇気を持って一歩踏み出しました。

これからリリと手に入れる「最高の場所」で、ふたり一緒に探していくもの。

彼だけの「最高の一枚」に至るための道に。

その先に待ち受ける「主人公にとっての最高の一枚」は一体どんなものになるのか。

作中ではそれは語られません。

岐阜におけるふたりの物語はここで幕を閉じ、舞台を島根に移して新しい旅が始まっていきます。

プレイヤー自身の想像に委ねられているとも言えます。

ただ、考えるためのヒントは、岐阜を舞台にしたこの「風雨来記4」という作品そのものに隠されているように思います。

『憧れの背中』

ここで「憧れのあの人」、相馬轍についてもう少し深く触れていきます。

彼は、ルポライターになるべくしてなったような、数奇な運命をたどってきた人物でした。

両親が旅の中で出会い結ばれたことや、そのきっかけが父親の写真だったこともあって、幼い頃から旅やカメラに親しんでいましたが、10歳のときに母親が亡くなって以降は、父親が仕事で滅多に帰ってこないこともあって、一年の大半の時間を親友となった島田光とふたりで過ごしていました。

中学時代に光と「駆け落ち逃避行」をした際、訪れた観光地の情報を轍がおもしろおかしく語ったところ、光から「轍の旅先紹介はとても面白い」と言われ、これが後に「写真」と「言葉」を組み合わせる彼のルポルタージュへと繋がってゆきます。

その後、高校入学後しばらくして父親が死去、その一年後に島田光も交通事故で亡くなり、轍は天涯孤独になりました。

それでも、光が「轍のために」と残したバイクを心の支えに立ち直った彼は、父親の友人でもある「ふうらい」の編集長にルポライターとしてのイロハを叩き込まれ、「ふうらい」と契約するフリールポライターとして活動するようになりました。

そして弱冠20歳にして、出版業界でも著名な二年に一度のコンクール「心光展」にノミネートされます。

この取材の旅こそが、風雨来記1の物語です。

本来ならば、実績もそれほどない駆け出しライターの出る幕ではない一大イベント。

この異例の抜擢には、轍がエントリーしたのがこの年はじめて開設されたばかりで、当時はまだまだ大手出版社も手探り状態だった「ネットを使ったデジタル部門」であったことも理由のひとつでしょう。

(4の主人公が前作3にて20歳のときに挑戦した「鋭明展」は、「心光展の新人部門」。

若手限定のカテゴリーでした)

そして、北海道を旅した風雨来記の4年後、沖縄の旅を描いた「風雨来記2」では―――

北海道での心光展で上位入賞を果たしたことで界隈では有名人となり、仕事に困らなくなった故の悩みと葛藤が描かれました。

やりたいことと求められることに「ずれ」が生まれ、自分の進むべき道を見失いつつあった日々。

風雨来記4主人公も同じような悩みを抱えていましたね。

・

・

・

風雨来記2のテーマのひとつに、「家族」があります。

お世話になる那覇の編集部に住み込んで、そこを拠点に沖縄取材に廻る旅。

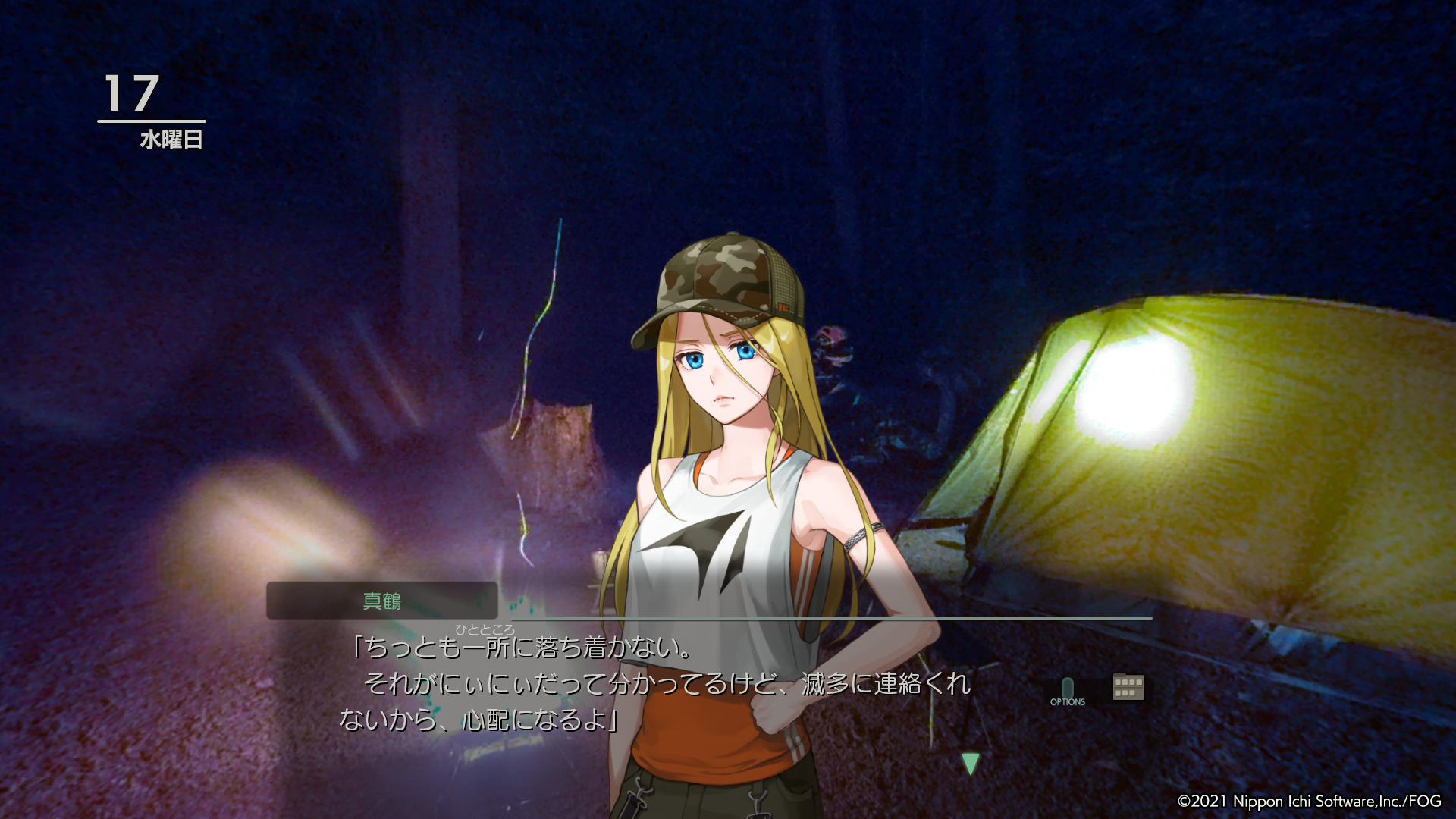

一つ屋根の下、家主であり依頼主でもある「芹沢夫妻」、妹である「芹沢暦」、芹沢氏の恩人である「上原のオバア」とその孫「海琴」、途中から加わった「真鶴天継テイラー」に「轍」を含めた7名で暮らす中で、長く天涯孤独で生きてきた轍は十数年ぶりに、「家族と過ごすにぎやかな生活」を体験します。

当時24歳。

自分がこれからどう生きていくのか。

自分の性分……したい生き方と、できる生き方、仕事で求められるもの……沖縄で出会った人々と様々なことに思い悩み、ひとつひとつ答えを見つけていきました。

エンディングでは、北極圏への探検隊の一員となる進路が示唆されます。

その後、風雨来記3では電話という形ですが元気な様子で登場し、4では真鶴によって、今も世界各地を飛び回っていることが語られました。

いわく「ちっとも落ち着かない」。

かつて轍は「いつかは俺も家庭を持って、そこを拠点に仕事をする日も来るかもしれないな」と語ったこともありましたが、少なくとも風雨来記4の世界では40代となった今もあの頃と変わらず、基本的には旅から旅の生活を送っているようです。

でも、「風雨来記」のあの頃と違って、決して孤独ではないでしょう。

相馬轍のことを、ここであえて振り返ったのには理由があります。

他人の何倍もつらい別れを何度も何度も経験してきて、それでもなお人との出会いを愛し、渇望し、全力で旅に飛び込み続ける生き方。

もちろんそれだけじゃありません。

幼い頃からプロカメラマンの父親をはじめ、たくさんの先輩達から手ほどきを受けて磨き続けたカメラ技術と、豊富な旅の経験。

プロのルポライターになってからはさらに研ぎ澄まされた感性によって撮られた写真や言葉は、多くの人を惹きつけてきました。

もちろん、風雨来記3そして4の主人公もそのひとりです。

確かに、轍にしかできない表現はたくさんあるでしょう。

かくいう私自身、風雨来記1そして2と、轍の表現の魅力に惚れ込んでこのシリーズを愛してきたんです。

その気持ちはもちろん今だって少しも変わっていません。

キミだけができる表現

では、相馬轍のような、「波瀾万丈の人生を送っていなければ」人の心を打つ表現はできないのか。

涙で迎えるような死別を理不尽なまでにひとの何倍も経験し、その過去を乗り越えなくてはいつまでも彼の背中に追いつけないのか――

実は、前作・風雨来記3を最初プレイしたときの自分は「そうだ」と思っていました。

人より何倍も哀しい想いをしてきたから、轍の記事は読む者の心を打つんだ、と。

だから風雨来記3の、バイク旅のキャリアもまだ3、4年、ルポライターとしては数ヶ月と言うほとんど真っ白な社会人一年生の主人公が巡る北海道の旅。

それは、つい「すごすぎた」轍の旅と比較してしまって、物足りなく感じたりしたのです。

「あの人ならここで引き返したりはしない」

「あの人ならこの場所をもっと深く掘り下げた」

「あの人ならもっと心をゆさぶるような記事にした」

「あの人なら―――しない」

「あの人なら―――するはずだ」

「あの人なら―――」

「あの人なら」

そんな風に思ってしまい、素直に楽しめない自分がいました。

なんだか、風雨来記3の時の千尋くんと似てますね。

実際、相馬轍を半ば神格化していたという点において、似たもの同士だったかも。

自分の想像できないような過酷な体験をしてきた「相馬轍の視点」を通して見るからこそ、北海道も、沖縄も、そこで描かれるバイク旅も、キャンプも、冒険も、そして出会う人々も、より魅力的に見える。

すごい人だ、と思えるからこそ彼の考えること、つむぐ言葉、出会い別れる物語に、素直に感情移入することができた。

過酷な過去もなく、旅のキャリアも浅い「榊千尋の旅」は、轍の旅を見てきた自分には物足りない……

そんな風に思っていました。

けれど今は、風雨来記4のあと、あらためて素直な気持ちで風雨来記3をプレイしてみた今は、「ああ、決してそんなことはなかったんだ」とはっきり思います。

リリが「キミはそのままでいい」と太鼓判を押してくれたように、3そして4の主人公にもまた、彼だけが表現できる世界が確かにあると気付いたからです。

持って生まれた旅への感受性と、そして姉、相馬轍の影響で育まれたこだわりや想い、指針。

そんな旅人としての核を持ちながら、

「類い稀で特殊な人生経験」ではなく、「現代日本を生きる多くのひとが経験するような苦しみやつらさを自らも経験」してきた彼だから。

たとえば社会から誰にも必要とされないと落ち込んだ日々や、趣味や仕事で、憧れや理想にいつまでも届かない悩み。活躍しているすごい人と出会うたびに自分はまだまだだと思い知る――――

時には挫折や不安、葛藤をひとつひとつ自分なりに乗り越えてきたからこそ、主人公のルポルタージュには、同じような経験で迷ったり苦しんだりしている人達の心に寄り添い、同じ目線で影響を与え合い、一緒に分かち合える「共感」がある。

「変わりたい」

「今までの自分と違う自分になりたい」

「ここでないどこか別の場所へ行きたい」

………

思っても、願っても、自分にはできないと多くの人があきらめている漠然とした願望。

自分自身でさえ忘れてしまった心の奥の願い。

たとえば、そんな心に響いて、あと一歩前へ踏み出すための「言葉」。

彼が、彼だからこそ「書けるもの」「撮れる写真」「生み出せる表現」がある。

影響を「与え合って」、誰かの心に届く「力」がある。

「すごい!」ではなく、「わかる」で繋がる力が。

そして、「そのひとつの解答」こそが、「岐阜」を舞台にした「風雨来記4という作品そのもの」であり、そして「母里ちあり編」なのではないでしょうか。

北海道を舞台にした風雨来記。

沖縄を舞台にした風雨来記2。

再び北海道を舞台にした風雨来記3。

そして、岐阜を舞台にした風雨来記4。

相馬轍の目指した「最高の一枚」は、そのお手本が「アラスカのオーロラ」と「一世一代のプロポーズ」という特殊な状況下で撮影されたものであること、そして本人の過酷な人生経験もあいまって、「非日常の中でこそ撮ることができる特別な一枚」というイメージが強いものです。

風雨来記1や2の「北海道」や「沖縄」のような、主に本州の(日本人口の8割を占める)人々にとってより強く「非日常」を感じられる土地を舞台とし、心揺さぶるドラマティックな出会いと別れの物語によってその「非日常」が表現されてきました。

なにより、相馬轍自身が「旅の中」という、多くの人にとっての「非日常」を日常として生きるひとだから。

だから、そこから生まれる「最高の一枚」は、時坂樹を撮った一枚のように「スペシャル」なもの。

誰より孤独で、人とのつながりを、心の底から求め続けて旅をする彼だからこその、

「多くの人の人生に影響を与えるような、心に響く特別な一枚」だと思います。

一方、風雨来記4の主人公は、「最高の一枚がそもそもどういうものか」お手本のない状態、暗中模索でスタートしました。

8年以上の歳月をかけ、自分なりの答えをじっくりと育ててきたのです。

そんな彼だからこそ、自由な発想で――――

必ずしも非日常ではない、むしろ誰もが見過ごしてしまうような「平穏の中の一瞬のきらめき」の中に「最高の一枚」を見つけることができるかもしれません。

戦地へ行ったきり帰ってこなかった夫のために、ダムに沈みゆく故郷の姿をありのままにとり続けた「カメラばあちゃん」こと増山たづ子氏の写真に多大な影響を受ける「徳山ダム」ルートは、まさに「彼の道のひとつの方向性」を示唆するものでした。

相馬轍が主人公を務めた風雨来記2には、キャッチフレーズ「みんなが、知らない、オキナワ」という言葉や、エンディング後にアラスカへ冒険するスタッフに加わるなど、「轍の旅のスケール感」が強く感じられます。

それに対して、風雨来記4のキャッチフレーズは「キミが知らない、日本の真ん中へ」。

母里ちあり編に至っては、エンディング後に向かう場所は、島根で農業のふたり旅です。

「オキナワ」と「日本の真ん中」

「みんな」と「キミ」。

「アラスカ」と「島根」。

「冒険」と「農業」。

「日本有数の冒険家のチーム」と「妻と夫の二人旅」。

「みんなが知らない」ものならそれはあきらかに非日常ですが、「キミが知らない」ものならばそれは日常の中にある何かかもしれない。

作品のテーマ性の違いも示唆されていますね。

さらに、誰かに何かを伝える際に、呼びかけの対象を絞ることはキャッチコピーの手法として強力です。

「みんな」という不特定多数への呼びかけではなく、「キミ」と語りかけることで、それを見たものはつい「自分だけに語りかけている」、つまり「自分事」のように感じるからです。

自分事に感じる、ということは身近に感じる、ということでもあります。

そして「キミが知らない、日本の真ん中へ」だから、その土地「へ」訪れて、「これから知っていく」という未来までを想起させます。

こうして考えると、「風雨来記4」は「日常の延長線のように身近に、自分事に感じる、そういう種類の旅を描いたエンターテイメント作品」だ、ということを示唆するキャッチコピーだと感じます。

⑲~平穏の中の、最高の瞬間~岐阜

これが、前回(4回目)も少しふれた、「母里ちあり編において、『ドラマティックなBGMや、感情を揺さぶるような劇的な演出が一切使用されない』理由」にもつながってきます。

ここにたどりつくまでにずいぶん長くなりましたが、あともう少しだけお付き合い下さい。

前の章で、沖縄について「多くの日本人旅行者にとって非日常を感じられる場所」と書きましたが、当然ながら、沖縄に生まれ育った沖縄県民にとっては、島こそが日常であり、ふるさとです。

風雨来記2では、沖縄の中でも最も本州から遠く離れた八重山群島生まれで、修学旅行以外では沖縄県を出たことがない上原海琴という少女が、相馬轍との交流を通して「これまで当たり前と思って意識していなかった、住み慣れた日常の中にあるきらめき」について見いだしていく物語が描かれました。

沖縄、明治までは琉球王国という日本とは別の国であった島に住む彼女からすれば、ウチナーでは降ることのない雪の土地である岐阜や北海道は、等しく日常から遠い外国のように感じるかもしれません。

つまるところ、日常とは相対的なもの。

その人が立つ「視点」によって変わるものです。

風雨来記2上原海琴編では、「沖縄の旅を非日常として楽しむ大和人の轍」が、「沖縄の土地で日常を生きる沖縄人の海琴」とともにニライカナイを求めて旅をすることで、日常と非日常が自然に入り交じる、独特な物語が展開しました。

そんな「風雨来記2」と、「風雨来記4」のキャッチコピーは先述したように似ています。

みんなが、知らない、オキナワ

キミの知らない、日本の真ん中へ

後者について、「日常の延長線のように身近に、自分事に感じる、そういう種類の旅を描いたエンターテイメント作品」だということを示唆している……と書きましたが……

岐阜は確かに、海の向こうにある北海道や沖縄と違って、本州に住むひとにとっては「歩いて行ける場所」です。

日本の真ん中というくらいで、もっとも遠い青森からで約900キロ、山口県からで約700キロという場所に位置します。

太平洋にも日本海にも接していない、海のない文字通り「真ん中」の県。

奈良時代にはすでに都から飛騨に至る東山道という国道が整備され、江戸時代には京から江戸までを結ぶ中山道を、遠い昔から多くの旅人が往き来してきました。

では、そんな日本の真ん中――岐阜という土地が「日常の延長線『でしかない』」のかと言うと、もちろんそういうわけじゃない。

日本の真ん中―――だから、身近な場所。

日本の真ん中―――だから、スケールの大きな場所。

このふたつは両立する。

日本の真ん中・岐阜には巨大な「両面」があるのです。

岐阜のスケール

岐阜県北部は、標高3190メートルの奥穂高岳や槍ヶ岳など、日本の山標高ベスト10のうち5つを占める高山地帯。

これらを擁する飛騨山脈(別名北アルプス)は、木曽山脈・赤石山脈と合わせて通称「日本の屋根」。遠い昔には「高天原」と呼ばれた天に一番近い場所。

日本三大清流のひとつ長良川や、全長227キロに及ぶ木曽川を始めとするたくさんの河川があふれる水の国でもあります。

岐阜市のある濃尾平野は、北海道を含めても日本第五位の大平野です。

日本最古である約5億年前の化石や、日本最古・約20億年前の石が発見されているなど、「日本列島」の中で最古の地層を残す土地でもあります。

特に山岳は北海道の最高標高が旭岳の2291メートルであることを考えれば、縦軸のスケールに関して、岐阜は隣の長野と合わせて「日本のてっぺん」と呼ぶのにふさわしい土地でしょう。

そんな天へそびえる山々から湧き溢れる膨大な水が集まって大きな川となり、それは岩や化石地層を削って独特の渓谷美を生み、大量の土砂は下流へ運ばれ堆積して、長い年月をかけてそこに広大な濃尾平野を形作った。

それが岐阜という場所です。

実際に訪れると、山はやたら高いし青いし、でかい川が至るところに流れているし、水は透明でめちゃくちゃ青いし、平野はどこまでも広くて。

そう、実際に訪れたからこそ思うのですが、もし自分がこの岐阜を舞台に物語を作るとしたら、きっとその印象――「岐阜のスケールの大きさ」のインパクトの方に囚われてしまうと思うのです。

「岐阜は実は、こんなにスケールの大きな土地なんだ」、と。

きっと「みんなが、知らない」はずだ。

伝えるなら「これ」だ、と。

たとえば、大自然や化石地層、縄文時代や古代の山岳信仰などをテーマにした「山の神様」のようなヒロインとの「岐阜の大自然をたどるような展開」。

きっと、風雨来記4の企画が立ち上がって、ストーリーを考える段階で、そういう案もいくつか出たんじゃないでしょうか。

ですが、発売された風雨来記4の個別ストーリーでは、そうした展開はありません。

オープニングの美しい動画や、取材で訪れるスポットとしては大自然を感じられる場所が多数存在するので、ユーザーがそれぞれ岐阜の「スケールの大きさ」に触れることはできる。

けれど、スタッフ側から直接的に一番テーマを伝えられる「物語」では、そういう「壮大さ」は描かなかった。

書こうと思えば書けた、作ろうと思えば作れたのでしょう。

岐阜のもつ壮大さや神秘性を存分に活かし、描いた、スケールの大きな物語。

タイトル画面の写真や、サブイベントである真鶴のエピソードにはその片鱗も感じられます。

けれどその上で、「あえてそういうテーマを選ばなかった」のではないでしょうか。

風雨来記4という作品の「物語」では、岐阜の、

「山々やたくさんの清流、特殊な地質、歴史伝承などの『スケールの大きさ』」という側面ではなく、

「歴史や農村の景観を通して、多くのプレイヤーが身近に、懐かしく感じる日本のふるさと」という側面だけ

に絞って描くことを選択した。

それはきっと、「北海道」や「沖縄」を舞台にした過去作では表現できない「旅」だから。

言い換えるなら、岐阜と言う舞台×今作の主人公「だからこそ」の旅を、表現するために。

それは、風雨来記2とは真逆の構成でもあります。

風雨来記2には、三本の固定ストーリーがあって、プレイヤーは必ずこのどれかを選ぶことになります。

旅人視点のオキナワ、県民と共に巡るオキナワ、日常の中に今も魔術が同居するオキナワ。

それぞれが大きく違う視点とテーマを持っており、角度を変えて沖縄の別々の側面にスポットをあてることで、いろいろな「みんなが、知らない、オキナワ」を表現していました。

一方風雨来記4は、個別ストーリーを「みんなが知らない」ではなく「キミが知らない」に絞って……つまり「岐阜の身近さ」に一点集中した上で、そこを「歴史や信仰、伝承、ふるさと等」様々な角度から掘り下げた。

こうすることで、より深く多層的に土地の歴史や空気感、存在感を表現した―――同時に、主人公の「ルポライターとしての方向性」を確立させた―――という印象です。

今作では、真鶴Aテイラーと橘月子の二人を除いて、現実的な悩みを抱えた「普通の」人物ばかりが登場するのもその一環でしょう。

主人公も含めて、それぞれの悩みは仕事や結婚、人間関係、家庭環境など、地に足をついた、身近なものに徹底されていました。

日本最大の貯水量を誇る徳山ダムを訪れた主人公が最も感銘を受けたのは、巨大なダムそのものよりも、それが作られる過程で沈んだ村で、ひとりのおばあちゃんが撮り続けた「たくさんの日常の写真」でした。

歴史、民話、伝承。

治水と開拓。

廃れ、失われゆく村や駅、道路。

誰の者かもわからない墳墓に、空想と現実の入り交じる古の峠道。

街の中の、知らなければ通り過ぎてしまう、その土地の歴史に根ざす社。

もう何年かすればこの世からなくなる橋。

どこにでもあった、今では貴重になりつつある農村の風景。

あるいはこれから生まれてくる、新しい街の景観。

歴史の延長線。

地理的な延長線。

日常の延長線。

たくさんの延長線にある、「日本の真ん中」という側面。

歩いて、歩いて、前に進み続ければ、いつかはたどり着ける場所。

岐阜を舞台にしたからこその、岐阜だからこその強み。

轍とは違う、今作の主人公だからこそ説得力をもって描ける「物語」。

「平穏の中にあるちょっとしたきらめき」。

いつも、キミと、平穏の中で。

以上を踏まえて、話をちあり編に戻しましょう。

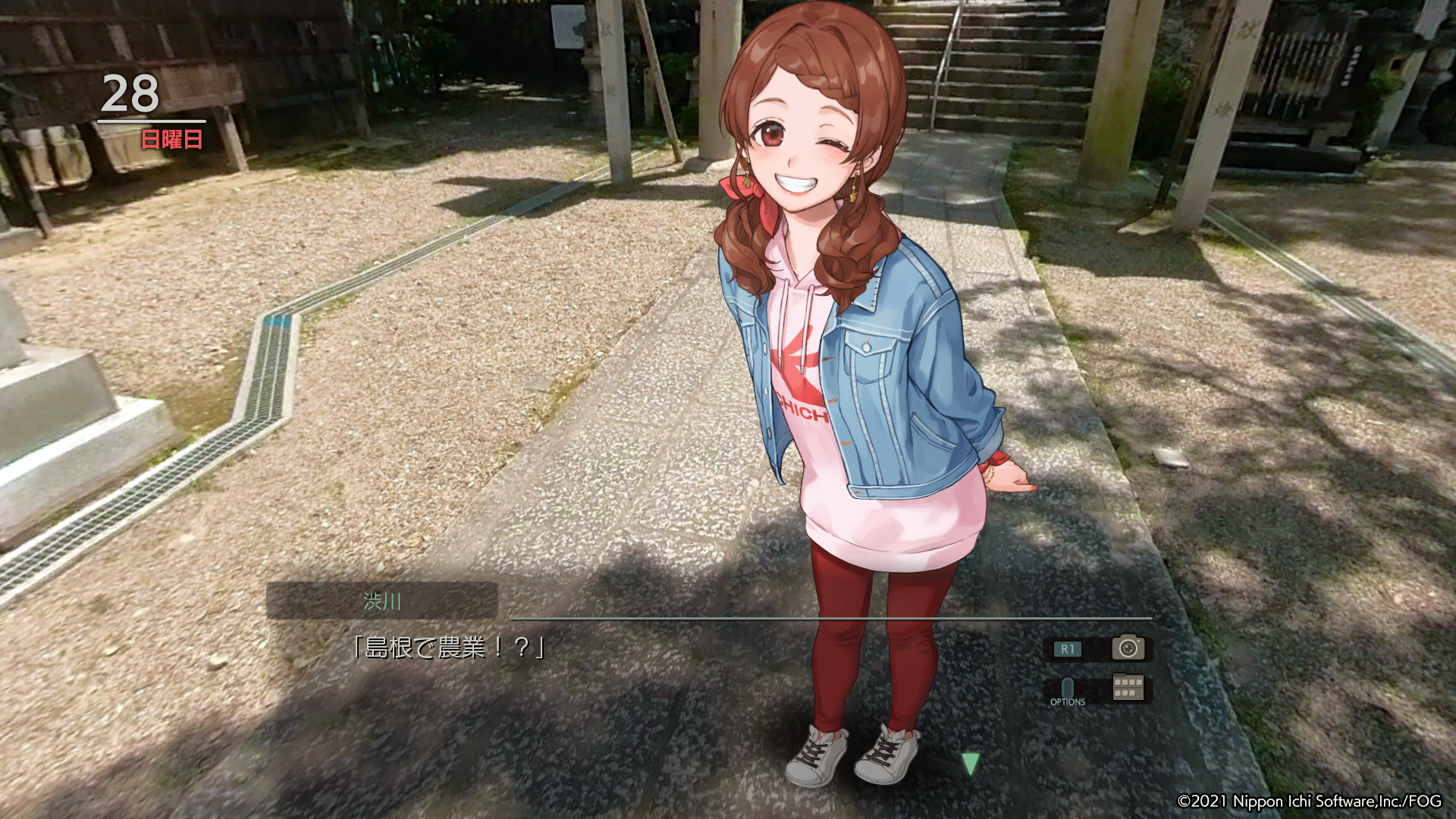

第四回でも語ったとおり、ちあり編では全編通してずっと、ゆるやかな時間が流れます。

彼女との「イベント」はいつも、「ただおだやかに対話する」というもの。

おかげで、ちあり編のイベントスチル(画像)は、出会いと温泉での撮影会をのぞいて、すべてが「向かい合ってor隣に並んでの『会話』」に徹底されています。

イベントスチルは当然、制作スタッフの「ここを特に『見せたい!』」という場面に対してイラストレーターさんに発注をかけるわけで、つまり、ちあり編における「ここを特に見せたい」=「会話」だということになります。

ちあり編は、会話に主軸を置いた、対話特化型シナリオと言えるでしょう。

そんなシナリオに合わせてか、ちあり編では抑揚の強いドラマティックなBGMは一切全く使われませんでした。

ゲームであれ劇であれ映画やドラマであれ、映像と音を組み合わせたエンターテイメントならば、悲しい場面には悲しさを誇張する音楽、不安な場面なら不安を助長する音楽、登場人物たちの心の動きや「プレイヤーにこんな感情を抱かせたい」という意図に合わせて、「音楽を切り替える」手法が当たり前です。

ですがちあり編ではただただ楽しいBGMか、穏やかなBGMだけが流れます。

ちょっと哀しい打ち明け話でも、勇気を振り絞った一言でも。

付知峡ではすれ違いからの喧嘩で互いの感情があらわになりましたが、そんな緊迫したときでもBGMは変わらないままです。

それどころか、最初の旅では、最後のお別れも普段通りの音楽のままだし、新たな旅でも、勇気を持って乗り越えた一歩、人生を変えるプロポーズの場面でさえも、やっぱり普段通りののどかな音楽。

なんどきも、場を盛り上げるドラマティックな曲がかかることはない。

徹底しています。

そしてこうした「演出をしないこと」が「意図的なもの」だということは、作中で言葉としてあらわされています。

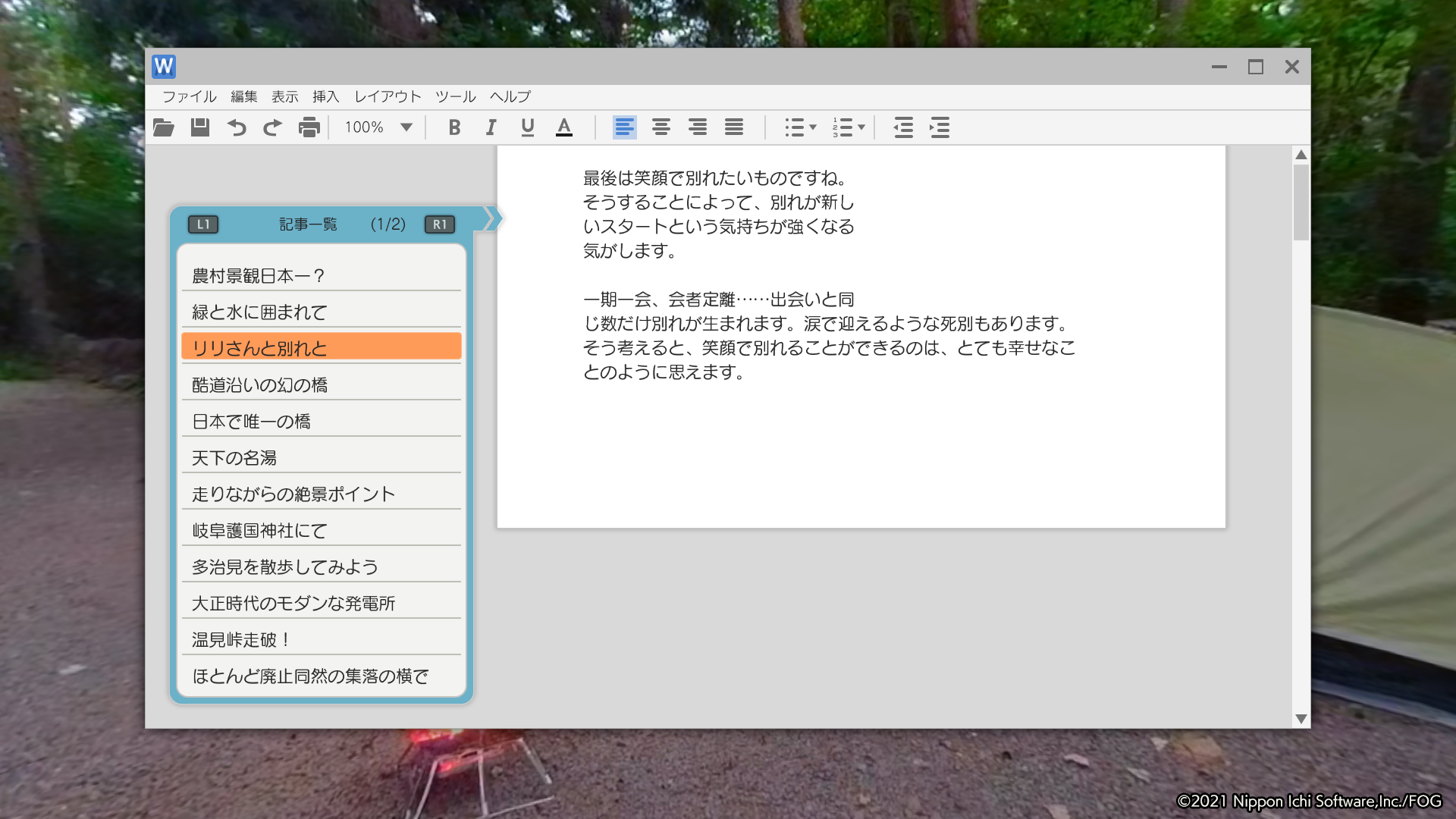

馬籠の記事「リリさんと別れと」のふたつの選択。

岐阜の旅が終わる。

これまでたくさん話をしてきたリリさんとの別れが近づいてくる。

そのときは、

「笑顔で別れたいものですね」

「特別なことはせずに、普段通りで別れたいものですね」

その方が――――

いつものように「笑顔」で。

あるいは「特別なことはせずに」

「別れ」に限ったことではなく、リリとの旅自体に言えること。

そんな「平穏」を、音楽で表現している。

これは、ゲームというエンターテイメントにおいて「非常に特殊な演出手法」だと思います。

盛り上げるための「曲はたくさんある」のに「あえて使わない」のですから。

前章で語った、「岐阜のスケール感をあえてストーリーでは使わなかった」こととも通じるかもしれません。

音楽は、非常に強力に心理に作用する、してしまう表現方法です。

目と違って耳はふさぐことができませんし、音波は空気の振動ですから、皮膚の表面でもわずかながら感じてしまう。

それどころか人体の60%が水で出てきているので、音による振動は全身に響いています。

聞かないようにと思っても、体で感じてしまう。

そんな「音」で表現するのが音楽ですから、効果が強力すぎて、場合によっては、視覚から入ったイメージを正反対に印象づけてしまうことさえある。

たとえばこのイラスト。

夜の住宅街の一枚。

これを見てどんな印象を抱くかは人によってまちまちでしょう。

ですが、もしBGMとして「穏やかで日常的なスローテンポの曲」がかかっていれば、カレーの匂いでも漂ってきそうな日常の一枚と感じる人が多いでしょう。

しかしもし、「ゾンビ映画のような恐くて不気味で緊迫感のある音楽」をかければ、一気にホラー展開を想像してしまうでしょう。

あるいはファンタジーRPGのボス戦。

ゲームのボス戦ではふつう、普段の戦いよりも勇壮で心を盛り上げるようなアツい曲がかかります。

そこでもし、普段の戦いと変わらないBGMのままだったら――

たとえば、「これはボス戦ではない」と感じるかもしれません。

「普段と同じだ」と。

それは「日常」ということです。

おめでたい写真でも、悲壮な音楽をかければ見る側は悲しい場面なのだと捉えてしまったり、逆に、切ない写真に愉快な音楽をつけてしまうと、そういう解釈に多少なりとも引っ張られてしまう。

写真や動画などの「目で見る表現」にとっての「音楽」は、自然な感情のガイドにもなれば、強力に盛り上げるスパイスにも、あるいは真逆の感情への心理操作にもなる、切っても切れないものです。

現代写真の写真展では、あえて音楽をかけずに(もしくは気分を左右しない単純なリズムやノイズ、環境音のみにして)、写真を鑑賞する人の自由な感性に委ねる方針をとっている場合も少なくありません。

「意図して、あえて使わない」

西洋のアート界では特にそういう傾向が強いようです。

・

・

・

風雨来記4作中では、写真の切り取り(トリミング)による印象操作の問題について触れられました。

印象操作の危険をはらんでいるのは、現地取材と実写写真にこだわる、ルポルタージュとしての側面を持つ「風雨来記シリーズそのもの」にも言えること。

現実世界では自然の中に、場を演出するための「音楽」は存在していません。

水や風の音、虫や鳥の声、木の葉がこすれる音など、たくさんの音がばらばらに響いているだけ。

実写にこだわり、実際の旅の雰囲気を大事にしたこの作品においては、「BGM」にもとても慎重になる必要があります。

つける音楽ひとつで印象が大きくずれてしまうかもしれない。

あるいは意図的にずらすこともできてしまう。

「岐阜という旅先の土地で、そこで出会った相手と結婚を決める物語」

言葉にすれば荒唐無稽にもなりかねない物語に説得力を持たせるためには、大きくふたつの手法があると思います。

「スケールの大きな舞台・演出・音楽で『特別感』を盛り上げて、非日常を演出する」か、それとは真逆に「ひたすら地道に会話(日常)を積み重ねていく」か。

「お見合い」をキーワードとするちあり編の「選択」は、後者。

とはいえ、

ちあり編で使用されるBGMの種類が非常に少ないこと。

感情を強く揺さぶるBGMを使わないこと。

話の途中(感情の変化にあわせて)で一切BGMを切り替えないこと。

こうして挙げると、やはり特異ですね。

冒険的選択といっていいかもしれません。

「ある」のに「使わない」という選択。

確かにそれはそれでもったいないかもしれません。

「ちょっとくらいならいいか」と使ってしまいたくなるのが人情だと思います。

けれど、それをストイックなまでにとことん徹底すればこそ、伝わるものもある。

BGMは「使う」だけでなく、「使わない」ことでも演出になんらかの意図を込められる。

ちあり編での楽曲は、BGMというより、「環境音楽」に近い使われ方なのかもしれません。

人物たちの心情や状況を表現するのではなく、その場所の空気や自然の音―――平穏を表現するためのもの。

「平穏の中の一瞬きらめき」を伝えるためには、まず「平穏」を表現する必要がある。

「いつも通り」の繰り返しがあるからこそその中で、「最高」の一瞬がきらめくのですから。

⑳~私とキミだけの二人旅~母里ちあり

第一回で書いたとおり、「旅」とは人間の「生物としての本能」から生まれてくるものだと、私は思っています。

「植物」は、その土地に根付いてそこで生きる生物です。

一方「動物」は、より良い場所を求めて移動をする生物。

ヒトが進化の過程で遺伝子に受け継いできた「植物的な本能」と「動物的な本能」のせめぎあいから、「旅」への欲求は生まれてくるんじゃないでしょうか。

安全で安定したやすらげる場所に根を張りたい。

でも、たとえ今に満足していても、ここではないどこかには、もっといい場所があるかもしれないと考えてしまう。

あるかどうかもわからない「最高の場所」を求めてしまう。

特に後者の想いが強い個体たちが「旅」し続けることによって、人類の祖先たちはまたたく間に地球中へと「自分達の場所」を広げたのでしょう。

スケールの大きな場所を訪れるのが旅ならば、身近な場所で思わぬ発見をするのもまた旅。

北海道というひとつの場所にこだわってそこを毎年訪れるのも旅ならば、未だ見ぬ場所を求め続けるのも旅。

人の行かない場所ばかりを好んだり、

予定をきっちり決めてその通りに効率よく巡っていくことに価値を見出したり、

どこに行くかではなく誰と行くかが大事だったり、

ひとりで行くことにこだわったり。

………

旅とは何か。

何が自分の旅か。

答えは、旅人ひとりひとりの、瞬間瞬間の中にあります。

その人だけの、その時だけの、「旅」の形がある。

そうしたいろんな形の旅。

いろんな選択。

それによって起こる自分の変化。

ちあり編の二人旅エンディングは、「旅は出会いだ」という言葉で、それらすべてを肯定しました。

作中視点とメタ視点がほんの一瞬だけ、すれ違う瞬間。

主人公の旅と、リリの旅。

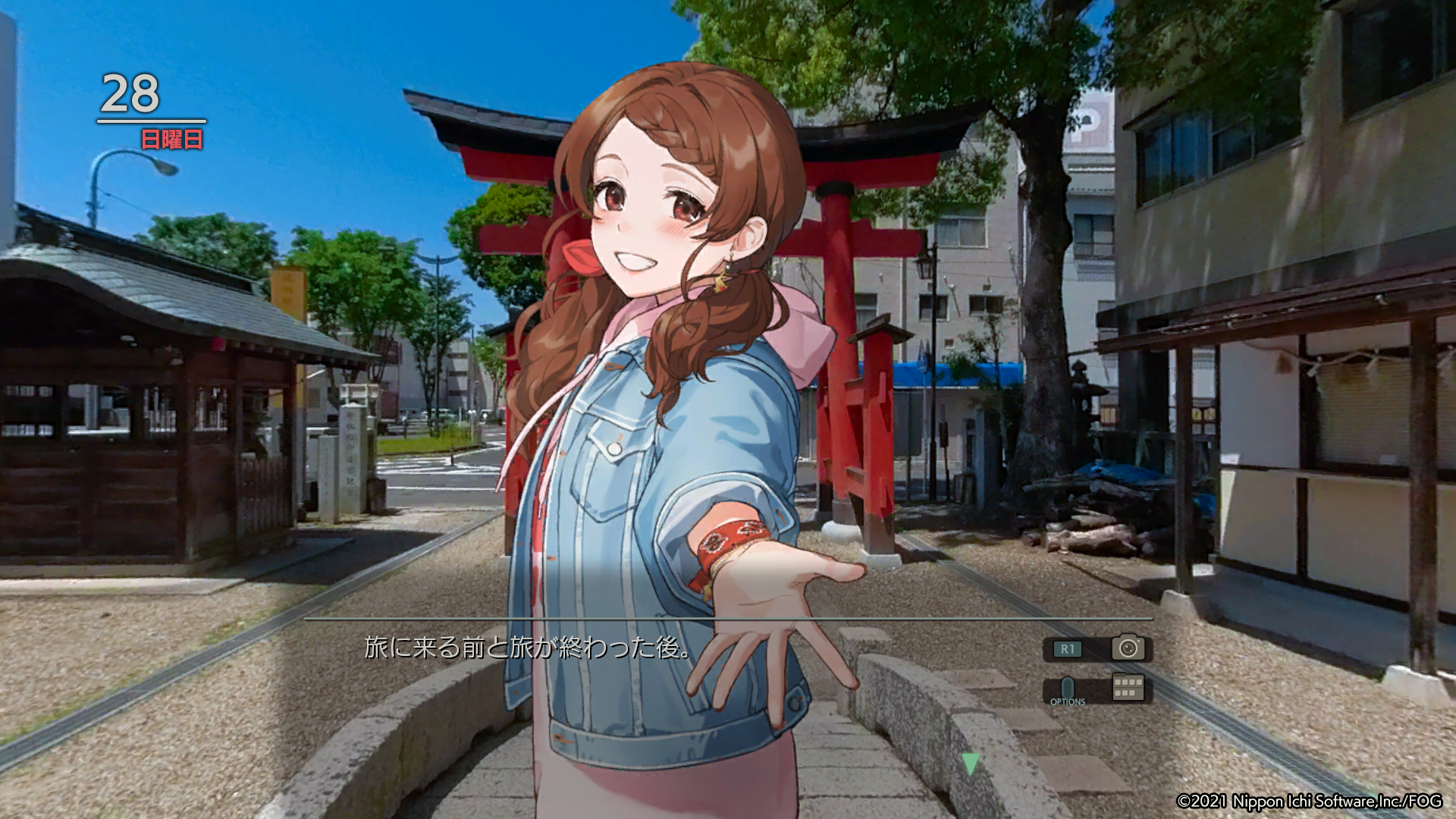

「ちあり編最後の選択肢」は主人公の決断でしたが、同時にリリのものでもありました。

彼女があのとき、坂折棚田で一歩踏み出すことがなければ、運命はおおきく違っていたからです。

「主人公が一歩踏み出し彼女の手を引く」のではなく、「リリが先に一歩踏み出して、主人公に手を差し出して、新しい場所へと誘い」ました。

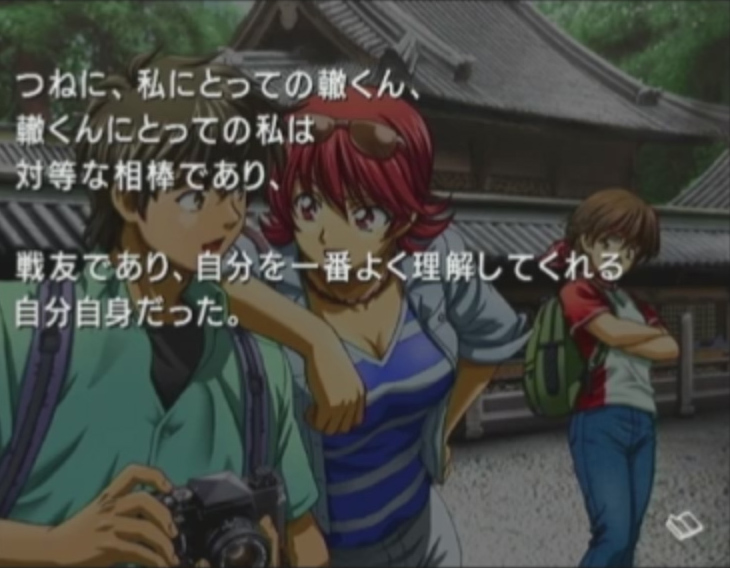

こうしてみたときに、リリの「立ち位置」は「主人公にとってのヒロイン」に留まらず、「自分自身の人生を生きるひとりの主人公」という側面があることに気付きます。

二人旅の意味

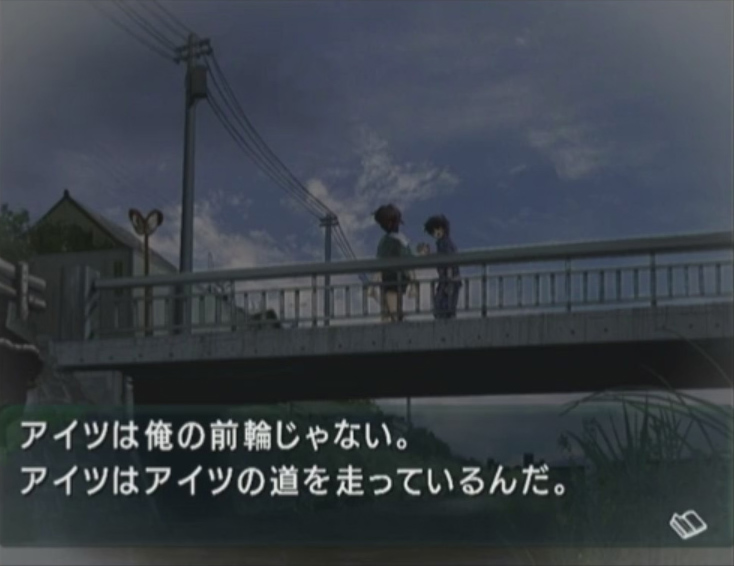

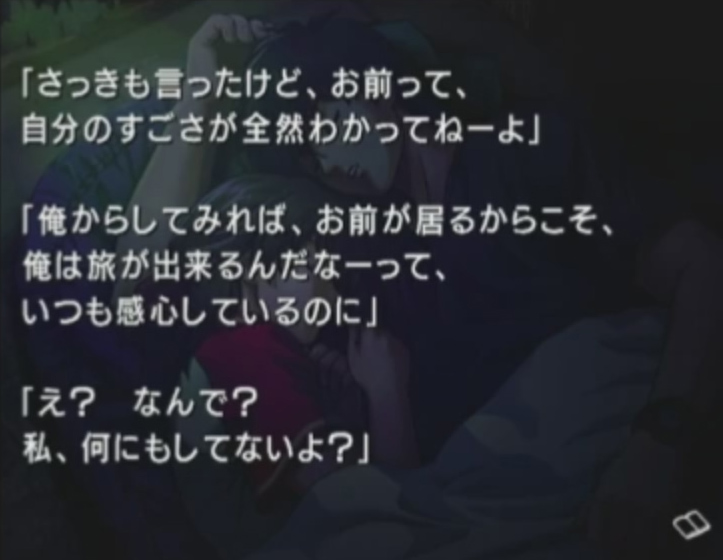

かつて、「風雨来記」において相馬轍は、島田光という幼なじみで親友で家族以上の存在でもあった女性のことを「相棒」と表現していました。

北海道の旅では、轍は「相棒」についてことあるごとに「バイクの前輪」に喩えます。

バイクは前輪操舵・後輪駆動。

つまり、前のタイアは方向を決めるためのもの。

後ろのタイアは回転して進むためのもの。

役割がはっきりわかれています。

前のタイアは後ろのタイアがなければその場から動けないし、後ろのタイアは前のタイアがなければ真っ直ぐにしか進めない。

そんな構造になっています。

轍は、「自分は後輪、全力でがむしゃらに走り、光は前輪で、進む方向を見定める。

互いに欠けた部分を補い合うような、そんな理想の関係だった」と、ことあるごとに振り返りました。

ですが、北海道で自分の心と向き合い続けたその末に、『実はそうじゃなかった』ことに気付いてしまいます。

彼女を前輪に喩えてしまうのは、彼女を喪った哀しさから目を背けたい自分の甘えに過ぎなかった。

アイツと自分は前輪と後輪、どちらが欠けても動けないとそう思い込めば、それはこれからも動かない理由となり、痛みと共にいつまでも亡くした彼女を忘れないでいられるから。

いつまでも続く痛みと引き替えに、思い出に浸っていられるから。

彼女の死と真っ直ぐに向き合って、ふたりの関係をちゃんと思い返してみれば、彼女は決して前輪……決められた役割を果たすだけ、方向を決めるだけの歯車なんかではなかった。

お互いが自分自身の意志の元に行動し、時に相手が立ち止まったときには自分が手を引いて、自分が立ち止まったときには相手に手を引かれて、となりに並んで、共に前に進んでいける相手だからこそ、最高の相棒だったんだ、と。

相棒は、前輪なんかじゃなかったんだから、つまり自分も、自分で行き先を決められない後輪などではなかった。

今は一人、孤独になってしまったけれど、一人でも自分はどこへだっていける。

どこまでも旅ができるんだ、と。

一人きりだと自覚した今、挫折したり、迷うこともあるかも知れないが、だからこそ自分で考え、自分で見つけた夢を見失わずに歩いて行ける。

そうやって心を外へと開いて旅に飛び込むからこそ、今までとは違う前向きな気持ちで、アイツとの幸せな思い出を笑顔で思い返すことだってできるのだと。

そう認識するところから、彼の新たな旅が始まっていきます。

人に「命」がある限り、いつかは必ず別れが来る。

だから、「誰かと一緒になる」とは、ふたりでひとつの旅になるわけではなく、別々のふたつの旅が交わって、いつかの別れまで一緒に並んでいくこと。

だからこそ、「大切な人と並んで歩く今この瞬間」が、「最高の場所」となる。

相馬轍が考えた二人旅とはそういうものでした。

私とキミだけの、二人旅

風雨来記4における、主人公とリリの「二人旅」。

風雨来記4ちあり編の、構成上の非常に大きな特徴が、最後まで『固定ルートがない』ことです。

前回の記事にも書きましたが、ちあり編はエンディングである27日目・28日目以外はすべて自由行動です。

これは、これまでの風雨来記で、ありそうでなかった仕様。

一人旅での「自由度」と、ヒロインシナリオの「ストーリー性」を両立した構成になっています。

このため「シナリオ(イベント時間)自体は他シナリオよりも短いが、一回の旅(プレイ時間)としてみると、ゲーム中最長のストーリーになり得る」という特長を持っています。

そしてこの構成によって、「主人公の旅」と「リリの旅」というふたつの旅の「交差」がより印象づけられているように思います。

・

・

・

主人公とリリ。

ふたつの旅。

それぞれがそれぞれの旅を続けながら、ときどき道が交わって再会する。

プレイヤーが参加できるのは、そのうちのあくまでも主人公の視点だけ。

リリはリリで考え、選び、独自に岐阜を旅していますが、当然ながら、それはリリの旅であって、主人公の視点に立つプレイヤーには、彼女の旅を見ることはできません。

それぞれに「自分の人生」という旅がある。

そんなふたつの旅が、岐阜で交わって、この先も並んでいくことになりました。

私とキミの旅。

俺とリリの旅。

「リリと主人公」にとっての「二人旅」とは何か。

「主人公とリリ」にとっての「二人旅」とは何か。

その「答え」はこれから先、長い長い時間をかけて、二人がそれぞれ見つけていくことになります。

答えはキミの中に

「それは自分で考えなさい」

風雨来記4という作品は、キャンプや朝の支度、訪れたスポットなどでは、旅についての持論をこれでもかというくらいディープに語ります。

主人公が岐阜の旅の間考えて考えて、自分なりの答えを導き出していきます。

反面、個別シナリオにおいてはあまり深い「説明」をしません。

たとえば、リリの行動。

作中は一人称視点なので、あくまでも主人公が見て、主人公が感じたものを、プレイヤーは共有しています。

リリが何を考えてどう行動しているのか、なぜそういう言動をしたのかなどは、相貌失認に関すること以外の多くは具体的には語られないまま。

明快な「正解」は最後まで提示されないので、あくまでも、描写や前後の流れから気持ちを汲み取るしかありません。

「リリはなぜ岐阜を選んだのか」

「どういう経緯で東京から最も遠い種蔵に訪れることになったのか」

「なぜ年上の主人公をキミと呼ぶのか」

「なぜリリは目印としてバンダナを選んだのか」

「リリの移動手段は何なのか」

「リリはどういう心境で、いつ、どこをどう巡ったのか」

「なぜ編集部からの電話に出たがったのか」

・

・

・

あるいは、主人公の行動でさえ、時に読者には提示されません。

「主人公とリリは27日にどこをどうまわったのか」

「プロポーズのあとにどんなやりとりがあり、どう過ごしたのか」

「のひコンの最後の更新で、主人公はどんな記事を書いたのか(ちあり編でのみ、最後の記事が『謎』です)」

そして、

「主人公とリリは岐阜の旅の最後に、なぜ橿森神社を選んだのか」。

普通ならばゲーム内のリリや主人公のセリフで、「ここは結婚や出産に関わる、家族円満の御利益が神社だから」とか「山陰からやってきた神様だから、自分達とも縁がある」みたいな『その場所を選んだ説明』をいれたくなるもの。

エンディングにここを選んだ意味をちゃんと伝えたい、伝わって欲しい、そう思ってしまうのは創作する者のサガです。

そのせいでついつい余計なもの、必要以上の情報まであれこもこれもと詰め込んでしまったり…。

(このブログがまさにそうですねぇ…)

でも、ちあり編では「そこ」を語りませんでした。

「合流」の経緯をはぶき、「通りがかりの神社でお参りをすることになった」という「結果」だけを語る。

もちろん、言葉通り深く考えずに「たまたま通りがかっただけ」と捉えることもできます。

リリが渋川デスクにこの場所の名前を告げるとき、周囲を見回して神社の名前を確認しているシーンがあるので、おそらくリリは、この神社のことをよく知らなかったのでしょう。

ですが、語られないからこそ、自ら調べて、考えて、プレイヤーとしてそこに物語の意味を見出すこともできる。

たとえば風雨来記4作中だけでも、「岐阜駅」を何度も何度も訪れて、「橿森神社取材」を発生させれば、この神社の由来を知ることができます。

もしくはインターネットで検索すれば、すぐに概要に辿り着くことだってできる。

そして実際に訪れたならば、さらにたくさんの「考えるための情報」を手に入れることになります。

今回の記事では「橿森神社」について掘り下げて考え、自分なりに「なぜエンディングの場所として選ばれたのか」について書きましたが、それはあくまでも自分の答え。

人の数だけ答えがあるものだと思います。

だから、このゲームがストーリー内で「あえて語らない」姿勢は、

『もし心の琴線にふれるものがあったなら、自分で考えてみよう。

自分自身で調べて、自分なりの答えを見つけよう。

旅ってそういうものだから』

そんな考え方が、スタッフの根底にあるからじゃないでしょうか。

読み手への信頼あってこそ、とも言えます。

プレイヤーを信頼し、補完を任せている。

これを、説明の義務を果たしていない、と捉える人もいるかもしれません。

平成終わりから令和初期にかけての現在のエンタメ作品は、特にキャッチーな人気作品では描写ではなくセリフで状況を語る手法が一般的になっています。

たとえば、疲れた様子を見せたいなら、絵で見せるだけでなく、「疲れた」とセリフを添える。

がらんとした誰もいない部屋を見せたなら、合わせて「誰もいないな」とセリフを添える。

作品によっては企画レベルから、こうした方針を徹底しています。

そうした「分かりやすさ特化」の方向性についての是非は色々論争がありますが、これは時代の流れ故、表現が生き残っていくための進化とも言えます。

限りある需要に対してコンテンツが無限の如くあふれている現在は、気に入った作品を繰り返し見る、何年も継続して楽しむというひとは少数派。

それよりも、「ながら見」や「倍速再生」でも、「効率よく概要が理解できる『消費への親切さ』」を求めるひとが多数を占める状況です。

SNSの発達などによって、端に趣味と言うよりも、「コミュニケーションの手段としての作品鑑賞」という価値観が広がったこともそれを後押ししています。

周囲と話題を合わせるために、「今」流行っている作品を最低限おさえる。

作中でリリさんが言っていたように。

「好きって言うか、アニメくらい見てないとついていけなくない?」

ユニバースとメタバース

「言葉じゃなく背中で語る」ような、プレイヤーに時間をかけて「考えさせる」今作・風雨来記4は、「短時間でのわかりやすさを何よりも求める今の時代」とは逆行したものかもしれません。

その根底には、受動的にゲームをプレイするだけで満足するのではなく、プレイしたひとに「実際にその土地を訪れて、その人だけの旅を見つけてもらいたい」という目標が流れているように思います。

2022年現在、「メタバース」という言葉がバズワードとして話題になりました。

風雨来記の頃には陰も形もなかった言葉。

数年前まで影も形もなかったようなこの言葉が急速に広まった理由は、「メタバース」という言葉を新たに作り、意識を広めることで、より「もうひとつの世界」という概念への没入感というか、みんながそこを「もうひとつの世界だ」と強く思い込む土壌を開拓する意図があるのでしょう。

なんだかすごそうな言葉ですが、「現実世界」をあらわす「ユニバース」の対義語と言えば少しわかりやすいでしょうか。

SNS、ゲーム、NFTなどいろんな分野で使われている言葉なので、はっきりとコレ!と言う定義はまだないのですが、もっとも典型的なものが、頭に装着した「VRゴーグル」ごしに、生活・仕事・経済・娯楽などあらゆる活動を行う電子上の世界を指す「メタバース」。

昔からあるバーチャルリアリティの考え方の発展型で、「セカンドライフ」という仮想世界や、ファイナルファンタジー等の自由度の高いオンラインゲームがありましたが、あれらの発展型と考えるとシンプルで分かりやすいですね。

現在でもすでに、トイレと入浴以外の「すべての生活」をVRゴーグルをつけてメタバース内だけで完結している人も存在します。

肉体にまつわるあらゆるもの……性別も年齢も容姿にも縛られることがないために、「メタバースこそが自分の求める理想の世界だ」と捉えるひとも少なくないとか。

そんなメタバースですが、一部で論争になっているのが、メタバースをこれからの人類はどう扱っていくべきか、という問題。

一例として、「ポケモンGO」というゲームを制作した会社のCEOによる「メタバースは悪夢。仮想世界への価値転換は、人類社会をディストピアに導く」と言う批判とそれに伴う論争があります。

ポケモンGOは、実際の世界を歩いてカメラに写った風景にゲームを重ね合わせる、AR(拡張現実)技術を使ったゲームです。

ARは、あくまでも現実世界がベースで、そこに「仮想世界」を付加する形になります。

「この方向性こそがメタ技術のあるべき姿だ」というのがそのCEOの主張。

「仮想空間ですべてが完結する(現実が不要になる)VRメタバース」ではなく、「現実世界をより楽しくするためのARメタバースこそが、メタバースの目指すべき道だ」としています。

それに対する論争についてはここでは深く触れませんが、この先技術が進歩していくと、五感すべてで「現実以上に現実を感じられる」様になる時代がいつか必ず来ると言われています。

現実より美味しい究極の味の追求。カロリーや塩分なども気にしなくていい食事体験。

最高級の羽毛布団に沈み込む感触や、夏の海の中にいる感覚を、いつでも現実以上に感じられる。

現実には存在しない花の香り。

現実では聞くことのできない音や、現実では訪れることのできない風景……たとえば南極や海底、月面を現実以上の存在感で間近で体験する。

そういうことが「当たり前」になったとき、人類にとって「現実世界」の価値はどうなるのか。

色々な意見があります。

たとえば、カメラなどは一億画素もそろそろ珍しくなくなって、十億画素の技術なんかも現れています。人間の肉眼で捉えられるリアルをとっくに超えて、普通に撮った風景写真の地面にいるアリ一匹一匹まで詳細にわかる高解像度。

さすがにあまりに詳細すぎて、ただ見ているだけで脳が疲れるほどの情報量となります。

そうなってくると、ある時を境にカメラマンによっては「あえて中解像度のカメラを選ぶ」という動きも出てきました。

見えすぎてしまう超高解像度よりも、細部がわずかに曖昧な写真の方が、より人間の見方、感性に響きやすいと。

リアルを超えてしまったら、つまりリアル過ぎたら、「それはリアルじゃない」と感じるのも人間。

だから、仮想世界が現実を超えてしまったときには、逆に現実は癒しになるかもしれない。

現実は、リアル過ぎない、「ちょうどいいリアルの世界だ」と。

あれこれ書きましたが結局のところ「そうなってみないと分からない」ことは多いです。

だから今はみんながあれこれ考えて、自分なりのとりあえずの答えを導き出すしかありません。

ただ、「人にとっては現実世界こそが唯一の現実だ」という価値観が主流ではなくなる日は、そう遠くないのかもしれません。

ところで、

「ユニバース」と「メタバース」。

言い換えると「現実」の世界と、「非現実」の世界。

これって、「旅」にも同じ様なことが言えませんか?

SNSなどでは、旅行から帰ってきた人が「あー、現実に帰ってきてしまった…」と嘆く様を目にすることがあります。

多くの人が、旅に非現実を求めている。

旅は、現実と重なり合った「もうひとつの世界」という側面を持っているように思います。

ずっと非現実の世界で暮らせたら。

そんな想いを漠然と抱いてしまう。

多くの人が一度は経験していることでしょう。

自分が風雨来記の影響を受けて北海道で、はじめての一人旅をしたときから思っていたことですが、「旅の日々」は、ひとつの別世界。

その別世界は決して自分一人の精神世界というわけではなく、そこを旅するみんなの「共通認識」とでもいうか。

たとえば「北海道」という現実の土地に重ねて、「同じ幻想をみている仲間たち」という親近感が、旅人達の間にあった気がします。

現実を旅するのと同時に、重ね合わさった非現実を旅している感覚。

リリさんとのシーンでよく流れていた「名も知らぬともたち」という曲がありますが、本当にその通りで、旅で仲良くなるのに、名前なんて全く必要ありません。

「旅人ネーム」とか「キャンパーネーム」みたいな、旅用の名前を持っているひとも多くいました。

風雨来記にも「女王蜂」と呼ばれる伝説のライダーが登場しますが、ああいう周りが勝手につけた通り名みたいなものも珍しくありません。

親友のように仲良くなったのに、あだ名しか知らない。

キャンプ場で隣り合って、何日も夜通し親しく語り合ったけど、本名も住所も電話番号もわからない。

そんな出会いが旅の中にはいっぱいでした。

旅の日々は、基本的に一期一会です。

一度会った人とは、特別に「会おう」と思わない限り、その人生においてもう二度と出会うことはありません。

よほど意気投合して連絡先交換でもしない限り、住所も電話番号も、名前さえ知らないことがほとんどです。

それでも、あるいは「だからこそ」かもしれませんが、旅の中では気楽に、気兼ねなく打ち解け、普段の日常にいる自分とは違う「旅人としての自分」で、人と接することもできる。

それは今思い返してもやはり、別現実的な体験の日々でした。

このブログのタイトルにある「旅想郷」も、元々そのはじめての旅のときに、たくさんの人と出会いながら思い浮かんだ世界観です。

雨の日がつづく、ひとつのキャンプ場で何泊も足止めをくらったとき、隣近所のテントの連中と意気投合して、名前も知らないまま一緒にご飯を食べたり、お酒を飲んだり、語り明かしたり……

何日もずっと過ごしているとき「こんな楽しい時がずっと続けばいいのに」と思った。

降り続く雨に苦しみながら走っていれば、ちょうどトンネルに差し掛かって、あまりの快適さに「地の果てまでずっとトンネルの中を走り続けたい」。

自転車で半日くらい高い峠道を登り続けて、ようやく峠を越えて下り始めたとき、最高の気分の中で「無限に下り坂の道があればいいのに」。

普通の家の庭を、キャンプ場として解放している人がいて、たくさんのテントが並んで思い思いにご飯を作ったりネコと遊んでる人がいる風景。

「これって現実?それとも非現実?」

現実と重ね合わせのような、いつまでも旅を続けていられる別の世界の想像。

このままずっと旅していたい。

明日どこ行こう、これからどっちへ進もう。

相馬轍、風雨来記の影響で旅をはじめて、すべてが自分の好きで決められる、はじめての「非日常」のすべてが、楽しくて楽しくてしかたなかった頃の思い出です。

話を風雨来記に戻しますが、

ゲームと実写の融合にこだわった「風雨来記」という作品には元々、それこそ2001年発売の一作目から、メタバースの要素が含まれていました。

「電子世界」のVR(仮想現実)メタバースではなく、「旅の世界」というAR(拡張現実)メタバース。

ゲームと現実が「旅の世界」という非現実によって繋がって、多くのプレイヤーが実際に北海道を訪れ、旅をしました。

そして、旅をすることでゲームである「風雨来記」そのもののリアリティもまた、高まりました。

その魂は、今作も色濃く受け継いでいたと思います。

自分の知る限りだけでも、ネット・リアル合わせて十数人が岐阜を訪れているので、少なくともその10倍以上の人が、風雨来記4をプレイしたことで、実際に旅をしたことでしょう。

現実を写した「実写」であるからこその、現実との重なり合い。

自分が岐阜へ行った際、風雨来記4のゲーム内で曲がるところを間違えてぐるぐる迷ったのと全く同じ場所で、現実でも道を間違えてぐるぐるしていることに気付いたときは、笑ってしまいました。

逆に、普通なら道順が分かりにくいスポットも「あ、この風景見覚えあるから、こっちだ」とゲームでで得た経験によってあっさりたどりつくこともしばしばでした。

そしてこうした影響は、ゲーム→現実 でも、 現実→ゲーム でも起こりうる。

初めて訪れるのに、見慣れた道。

初めて訪れるのに、なつかしく感じられる場所。

それはとても不思議で、面白い体験でした。

風雨来記4は、360度写真や360動画などを使って、より臨場感のある旅の世界を描きましたが、シリーズがこの先も続くならば、今後も様々な技術によってより現実の体験へと近づいていくことでしょう。

そうしてもし、いつか、何十年か先に、「ゲーム」が現実以上にその場所の空気を感じさせるリアルなものになったとき。

実際に行く以上に「行った」と思えるものになって「しまった」とき。

その未来の風雨来記をプレイしたひとは、「その場所へ行きたい」と思うのでしょうか。

それとも、「実際に行くとがっかりする。ゲームの方が価値がある」という気持ちになってしまうのでしょうか。

これからも、現実を旅する価値は今と同じく残り続けるのでしょうか。

自分は、「残る」と思います。

「実写にこだわる風雨来記の価値」は、きっとずっと変わらない。

なぜなら、「この世」は「諸行無常」だからです。

現実は変わり続けていく。

現在進行形で新しく生まれ、一方で失われていく不可逆の世界。

そんな永遠に進行してゆく「変化の流れ」の中の、ほんの一瞬の「今」を描き残す意義は、「風雨来記」が「風雨来記」であり続ける限りきっとずっとあり続けると、自分は思います。

なので自分からこのブログで伝えたいのは――――

風雨来記4という作品をプレイし、クリアして、それで満足する。

それだけではもったいない、とは決して言いません。

人それぞれに、ひとつの作品に対する向き合い方やタイミングはあるから。

ただ、もし興味を持ったとき、もう少し深く楽しみたい、考えてみたい、味わってみたいと思ったならば、そのときはどこまでもその本気に応えてくれる作品ですよ、ということ。

実写にこだわり、「今」にこだわり、「身近さ」にこだわったこのゲームの奥には、現実という無限の舞台が続いている。

ゲームを本気で楽しんでいくうちに、いつの間にかその興味が現実の旅へとつながっていく。

もしかしたら思考のままではおさまらず、その場所へ行ってみたくなるかもしれません。

そんな力のある、「面白い」作品だと思うから。

自分もまだまだ本気で楽しんでいくつもりです。

最高の場所 心からの満足と、明日への期待

旅への想いは、尽きることがない。

ここではないどこかへ行きたい、という想いは、きっと誰もがどこかで、折り合いをつけることになる。

火星に旅できる日はおそらくもうちょっと先でしょう。

人類が恒星間旅行を実現するのは一体何世紀先でしょうか。

「風雨来記100」が発売される頃には星の海が舞台になっているかもしれません。

もし、宇宙の旅が当たり前になった時代ならば、「地球にとどまっているなんてスケールが小さい」なんて価値観も生まれるかもしれません。

もっと遠くへ、未知の場所が、宇宙には無限大に広がっているんだよ。なんて。

旅への欲求。

「ここではない遠いところに行きたいという本能」はきっと、人類の中から尽きることはないのかもしれません。

そして、その一方で自分のように、実は足下の……平穏の中にこそ、自分が一番感動するものがあったんだと気付くことだってある。

これもまた不変の理でしょう。

可能性はいつも隣り合わせ。

――――もしかしたら本当の意味での、永遠の「最高の一枚」なんて言うものはおそらく存在しないのかもしれません。

撮った人が、撮られた人が、そして見る人が生きている限り、それはあくまでも、「今日までの」最高の一枚。

人は日々成長し、変化する。

人と人とのつながりも、日々変わっていく。

最高の一枚は、それを撮った瞬間に……

あるいは、今日に満足し、最高の幸福を感じながらも、それでも明日はもっと良い日になるかもしれない、と願った瞬間に「『今日の』最高の一枚」になる。

それは、無いものねだりとはちょっと違う。

心からの満足と、明日への期待。

明日世界が終わってもやり残したことはないと言えるくらい日々を楽しく生きながらも、いつまでも長く長く人生を楽しみ尽くしたいと願うこと。

一見相反する、矛盾のようなこのふたつの情感を同時に心から感じられたなら。

きっとそここそが、「最高の場所」。

まとめ

平穏。

心のありようひとつで、そこはきらきらと輝きにあふれている。

最高の笑顔は、いくらでも増やし、重ねていけるもの。

これから、たくさんの面白いことが待っている。

岐阜の旅を経て、リリと共にそんな最高の場所を手に入れることとなる主人公が、その目で、耳で、感性で、どんな「面白い」記事を紡いでいくのか。

ルポライターとして、人としてどういう成長をしていくのか。

リリと二人、どんな旅を形作っていくのか。

それが、この路のつづきのお話です。

「キミの知らない、日本の真ん中」

から

「私とキミだけの、愉快で楽しい二人旅」

へ。

コメント

1年半前、初めてあなたのブログにコメントした日のことを思い出します。

当時の私はこうコメントしました。「風雨来記4に感動してこのブログにたどり着きました。いずれ過去作品も触れたいと思います。」

そして時間がたった今、風雨来記2には未だに触れられていないですが、1、3はプレイしました。

だからこそ、この文章が持つ意味、島田光編や樹との物語、それがしっかり風雨来記4にも受け継がれていた、ということをこの記事を読んで改めて理解し、何度も涙を流しました。

こうして言語化してくださったことに感謝します。そして当時の私は気づいていなかった旅という行為の楽しさ(当時はまだ旅好きではなく、この1年半の間に実際に岐阜県に足を運び旅人としてデビューしました)にきづかせてくださった椎名建矢さん、そしてこの記事を書いてくださったねもとさんに深く感謝いたします。ありがとうございました。

一年半。

はじめて書き込んでいただいた日から、もうそんなにたったのか、というのが正直な気持ちです。自分にとってはつい昨日のことのようですね。

あらためて、コメントありがとうございます。

そして風雨来記、過去作に触れられたのですね。

やまねこさんの思考を深める中で、自分の文もその一助になったのなら、幸いです。

数日前に最新記事か否かすら気にせずに書きなぐった文章が見えて恥ずかしい…改めてこの記事を読み返して思ったことを書きます。ねもとさんの考察の一助になることを願って。

私は風雨来記4から入り、後から1をプレイした、つまり最初にヒロ…榊千尋の記事から風雨来記に入った人間です。(ヒロという略称から察するかもしれませんが4では日陽派です)

だからこそ私は人生で一度も相馬轍の記事を神格化したことがなく、むしろ3以降の榊千尋の理性あふれる記事にこそ神格化したくなる気持ちを抱いた人間です。いえ、きっと今もヒロの記事を神格化しています…

そんな人間だから、ねもとさんの轍を神格化する気持ちを想像することしかできません。

私は轍の書く「よくわからないけど熱意だけは感じる」記事(轍や風雨来記1、2を貶す意図はありません)には「凄さ」を感じましたが、ヒロの「理屈っぽく多くのことを説明して理解してもらおうとする記事」のほうがわかりやすくて好きでしたし、旅雑誌の記事を書く人間としてはヒロのほうがより適している、とそう思っていました。

でも、ねもとさんのこの記事を改めて読んで、「轍の記事に憧れる人」の気持ちはなんとなく理解できて、彼はとんでもなくすごいことをしていた、今なおしている(真鶴のセリフを考えたら今も外国で写真を撮っている可能性の高い)彼のことを考えると頭を垂れたくなる想いで満ちています。

ねもとさんにはこのまま自分の気持ちに沿った記事を書いてほしいと願っています。私を風雨来記という沼にはまらせてくれる一助になっていただき、本当にありがとうざいました。

過去の記事から、風雨来記4の世界は6月くらいに取材した場所が多そうだ、という話も目にしました。

実は私も去年の8月に実際に岐阜に足を運んだ人間なのですが、だからこそ椎名さんが実際に撮影した6月の風景を今年こそ目にしたい、と思いました。本当にありがとうございます。

こちらこそ、貴重な体験談をありがとうございます。

自分にはない視点からの思い、言葉。

色々考えさせられました。

自分は勝手に、風雨来記4作中にたくさんある「選択」を、プレイヤー(=人生という旅の旅人)自身の選択、という風に受け取っています。

それは、榊千尋の「アートというよりデザインに近い」「読者に寄り添う仕事スタイル」にも繋がる部分かもしれません。

作中での彼の記事スタイルはそのまま、風雨来記4という作品のゲームデザインにあらわれているように思うのです。

いつ、どこへ行くか、一人で行くか、誰かと行くか。

どんなことを思って、どんな写真を撮って、どんな記事を書いて、どんな道をつくって、どんな旅をするか。

私の選択。あなたの選択。

ゲームを通して、プレイヤーの数だけのたくさんの選択があるのが感じられるのがとても素敵です。

私が記事内でいつも「榊千尋」ではなく「主人公」という表記にこだわるのは、このあたりが理由だったりします。

私も今年5月か6月に時間をつくって、また岐阜を巡ろうと思います。

どこかで気付かずすれ違ったら、面白いですね。

袖振り合うも多生の縁。

お互い、よい旅をしていきましょう。